Epidemiology of hand, foot and mouth disease in children aged ≤5 years in China, 2008-2011

XIAO Ge-xin, HU Yue-hua, YU Shi-cheng, MA Jia-qi

Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China

Abstract

Objective To understand the epidemiological characteristics of hand, foot and mouth disease (HFMD) in children aged ≤5 years in China and provide scientific evidence for HFMD prevention and control. Methods Descriptive research methods and the visualization technology based on the geographic information system (GIS) were used to conduct systematic analysis on the HFMD surveillance data in China during 2008-2011. Results The total number of HFMD cases in children aged ≤5 years was 414 412 during this period, the average annual incidence was 139.63/10 000. The male to female ratio of the cases was 1.573:1. The cases in children aged ≤5 years accounted for 89.50% of the total. The cases were mainly distributed in region at 105.00-east longitude and 18.00-41.00 north latitude. The major pathogens were EV71 (51.04%), Cox A16 (27.32%) and other entericviruses (21.63%). Conclusion Population-based studies have shown that most cases occurred in children aged ≤5 years. The incidence in boys was higher than that in girls. Most cases were children outside child care settings. The incidence of HFMD increased with year and the regional specific difference was obvious. The areas with high incidences were mainly in eastern part of China, and the disease mainly spread from north to south (especially the costal area), from east to west. The area specific difference in HFMD incidence might be related with local climate, population density and pathogen constituent.

Keywords:

hand, foot and mouth disease

geographic information system

incidence in children aged ≤5 years

2008-2011年中国5岁以下儿童手足口病流行特征分析

肖革新, 胡跃华, 于石成, 马家奇

中国疾病预防控制中心, 北京 102206

摘要

目的 以手足口病易感人群(≤5岁儿童)为研究对象,旨在探讨手足口病在此人群中的分布规律,为手足口病重点防控提供依据。方法 利用描述性研究方法和地理信息系统对 2008-2011年≤5岁儿童手足口病监测数据进行分析和可视化展示。结果 2008年5月至2011年12月期间,≤5岁儿童总发病例数为414 412例,主要病原体为肠道病毒71型(51.04%)、柯萨奇病毒A组16型(27.32%),其他肠道病毒(21.63%);≤5岁儿童年均发病率达139.63/万,男女性发病比为1.573:1,≤5岁儿童发病人数占总发病人数的89.50%。4年间≤5岁儿童手足口病高发地区主要集中在东经105°以东,北纬18°~41°之间的地区。结论 绝大多数病例发生于较低年龄段;男性人群的手足口病发病率均高于女性人群;发病人群主要以散居儿童为主;2008-2011年手足口病发病率呈现逐年升高的趋势,不同经纬度地区发病强度不同,呈现明显的地区差异,发病高发大多数集中在发达地区,总体态势呈北部向南部(特别是沿海地区)、东部向西部扩散的趋势,疫情的高发可能与当地的气候、人口密度、病原体构成变化等有关。

内容大纲

1 材料与方法

1.1 数据来源 2008年5月至2011年12月手足口病监测数据来自“国家疾病监测信息报告管理系统”,病例诊断是根据临床症状、流行病学调查以及实验室检测结果,并按照卫生部《手足口病防治指南(2009年版)》判定。诊断标准如下:

1.1.1 临床诊断病例

普通病例:在流行季节发病,常见于学龄前儿童,婴幼儿多见;发热伴手、足、口、臀部皮疹,部分病例可无发热。重症病例:出现神经系统受累、呼吸及循环功能障碍等表现,实验室检查可有外周血白细胞计数增高,脑脊液异常和糖含量增高,脑电图、脑脊髓磁共振、胸部X线、超声心动图检查可有异常。

1.1.2 确诊病例

临床病例具有下列之一者即可确诊。肠道病毒 特异性核酸检测阳性;分离出肠道病毒,并鉴定为Cox A16、EV71或其他可以引起手足口病的肠道病毒;急性期与恢复期血清Cox A16、EV71或其他可以引起手足口病的肠道病毒中和抗体有4倍以上的升高。

1.1.3 地理信息数据

通过国家基础地理信息系统(http://nfgis.nsdi.gov.cn)获取全国1 ∶ 100万数字地图,包括省界、地级行政界线、市级行政界线,区县级行政界线以及各地区的经纬度坐标信息。

1.1.4 人口数据

中国疾病预防控制中心(CDC)信息中心每年从国家统计局收集或购买全国分省市、分性别和年龄组人口数据。

1.2 统计学分析

数据管理工具主要采用Sql server 2008软件,数据整理和分析工具分别为Excel 2007和SPSS 18.0软件,数据可视化采用ArcGIS 10.0软件将全国各地区的≤5岁儿童发病率用地图的形式加以展现,描述≤5岁儿童手足口病的空间分布特征。

2 结果

2.1 中国≤5岁儿童手足口病的疫情概况 收集2008年5月至2011年12月期间,中国大陆地区(不包括香港、澳门、台湾),通过全国传染病网络直报系统上报的全国手足口病的总发病例数为5 027 038例,其中≤5岁儿童发病总数为4 519 307例,占总发病数的89.9%。年均发病率为139.63/万,为全人群发病率的13.46倍(全人群为10.372/万),其中男女性发病比为1.573 ∶ 1。

2.2 人群分布特征

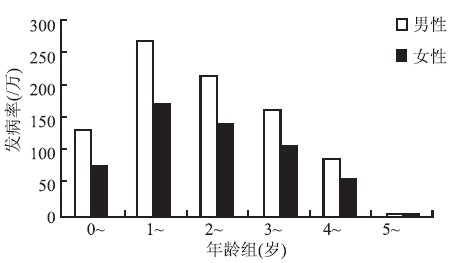

人群分布主要对2008年5月至2011年12月手足口病按照不同年龄组,不同性别,不同职业进行统计分析,分别计算其构成比。按照手足口病病例的年龄(0~、1~、2~、3~、4~、5~岁)进行分组,2008年5月至2011年12月全国手足口病不同年龄组发病构成由高到低依次为1~(28%)、2~(22%)、3~(16.4%)、0~(14.4%)、5~(10.1%)、4~岁(9.1%),以1~4岁儿童为主,占总发病数的66.4%。

1~2岁年龄组人群的发病率最高,5岁以上年龄组人群手足口病的发病率最低。在各年龄组分组中,男性人群的手足口病发病率均高于女性,见图1。男性与女性总发病比值为1.57。

图1 2008年5月至2011年12月中国手足口病性别、年龄别发病率

Figure 1 Gender and age specific incidences of HFMD in China, May 2008-December 2011

2008年5月至2011年12月全国手足口病的发病的人群主要以散居儿童为主,发病人数3 540 670例,占总发病例数的70.43%;其次为幼托儿童,发病1 282 546例,占总发病例数的25.51%,学生发病人数为177 184例,占总发病例数的3.52%;其他职业人群发病人数为26 638例,占总发病例数的0.53%。

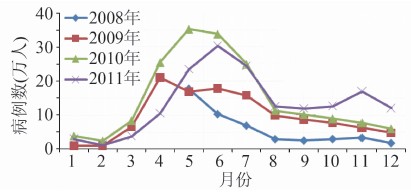

2.3 时间分布特征

手足口病的发病高峰为每年的3-8月,4-6月达到最高峰,发病时间呈现明显的季节性特征。2009年比2008年发病波峰提前了1个月,2010年较2009年、2011年较2010年发病高峰均推后了1个月,而且11月又出现了一个小的高峰,见图2。男性各月发病率均高于女性,见图3。2008 - 2011年中国≤5岁儿童手足口病病例增长态势为2009年比2008年增长了62.83%,2010年比2009年增长了53.58%,2011年比2010年下降了8.50%,见表1。

图2 2008 - 2011年中国≤5岁儿童手足口病月发病时间趋势

Figure 2 Time specific incidence trend of HFMD in children aged ≤5 years in China,2008 - 2011

图3 2008 - 2011年中国≤5岁不同性别儿童手足口病月发病时间趋势

Figure 3 Monthly incidence trend of HFMD in boys and girls aged ≤5 years in China,2008 - 2011

表1 2008 - 2011年中国≤5岁儿童手足口病病例增长趋势

Table 1 Increasing trend of HFMD cases in children aged ≤5 years in China,2008 - 2011

| 年份 | ≤5岁儿童手足口病例数 | 绝对增长量 | 发展速度(%) | 增长速度(%) | |||||

| 累积 | 逐年 | 定基 | 环比 | 定基 | 环比 | ||||

| 2008 | 621 618(1) | - | - | - | - | - | - | ||

| 2009 | 1 041 106 | 419 488 | 419 488 | 167.48 | 167.48 | 67.48 | 67.48 | ||

| 2010 | 1 590 940 | 969 322 | 549 834 | 255.94 | 152.81 | 155.94 | 52.81 | ||

| 2011 | 1 467 315 | 845 697 | -123 625 | 236.05 | 92.23 | 136.05 | -7.77 | ||

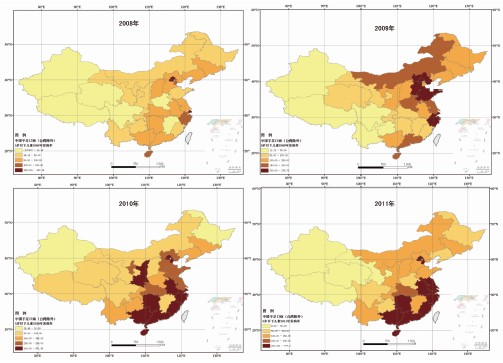

2.4 空间分布特征

为了便于不同地区横向比较,不同年度之间纵向比较,笔者统一了≤5岁儿童手足口病发病率的划分,按照由低到高分为5个区间:0~49/万、50/万~99/万、100/万~149/万、150/万~199/万、200/万以上,分别对应淡黄色、浅黄色、黄色、黄褐色、褐色;同时显示中国各地区经纬度范围。从图4可以看出4年间手足口病高发地区主要集中在东经105°以东,北纬18°~41°之间的地区。

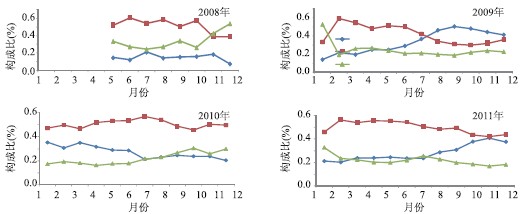

2.5 病原学特征

2008 - 2011年实验室确诊病例分别为8397、25 236、65 212和65 507例,EV71、Cox A16和其他肠道病毒感染构成比分别为51.04%、27.32%和21.63%,各年度按月构成时间分布见图5。

3 讨论

基于“时间”研究表明,2008 - 2010年手足口病发病呈现逐年升高的趋势。2011年11月出现的小高峰可能与气候环境变化和病原体构成变化有关,有关研究表明气象因素温度和湿度可以直接影响病原体的繁殖及在环境中生存时间[2],国外 Urashima等[3]、Hii等[4]以及国内曹立华等[5]研究表

图4 2008 - 2011年中国各地区≤5岁儿童手足口病发病分布

Figure 4 Area specific incidence of HFMD in children aged ≤5 years in China,2008 - 2011

图5 2008 - 2011年手足口病病原体构成比趋势

Figure 5 Change of HFMD pathogen proportion in China,2008 - 2011 明气候与手足口病发病有较强的相关性。4年间 EV71和Cox A16感染交替出现,成为手足口病主要病原体,病原体构成变化可能是导致后半年疫情波峰变化的原因 ,在确诊的重症和死亡病例中EV71感染比例处于较高水平,EV71是手足口病重症和死亡病例主要病因[8],应加强病原体监测工作,密切关注其类型变化,做好季节性预防工作。

研究表明,手足口病发病主要集中在≤5岁低龄儿童,尤其以1~3岁发病率最高,提示可能与低年龄儿童人群免疫力水平低有关,一般成年人可以通过隐性感染获得免疫力[9]。在各年龄分组中,男性人群的手足口病发病率均高于女性人群,可能有两个方面原因:(1)与男童户外活动较女童多,暴露和感染手足口病的机会高于女童有关[10];(2)与性别生物特性有关,相关的研究还有待进一步证实。发病人群主要以散居儿童高发,其次为幼托儿童、学生以及其他职业人群,散居儿童一般由老人带养居多,卫生习惯和防病意识均较差,这些都有利于手足口病的传播[11]。提示应加强以社区卫生为重点防控工作,加强对看护人健康教育和健康促进为主的综合干预,使之形成良好的卫生习惯,为散居儿童提供和营造健康环境。

“空间分布”研究显示,不同地区发病强度不同,呈现明显的地区差异,手足口病高发地区大多数集中在经济发达且人口密度大的地区。目前我国人口正在向经济发展速度较快的区域流动,人口聚集的趋势比较明显,例如北京、上海、广州、深圳等大城市经济发达,聚集了大量的社会资源,对流动人口形成“盆地效应”,这种人口的聚集和流动增加了手足口病传播的概率[12]。4年间发病率高发地区总体表现为从北部向南部(特别是沿海地区)、由东部向西部扩散趋势;从经纬度分布分析,手足口病高发地区主要集中东经105°以东,北纬18°~41°之间的地区,与常昭瑞等[13]研究结论基本一致。按照中国地理区域划分,分别为华北、东北、西北、华中、华东、华南和西南7大区域,来探讨手足口病空间分布与扩散趋势,在2008年5-12月期间,北京市、上海市和海南省的手足口病发病率最高,其次是天津市和浙江省,西北、西南地区处于较低的发病水平。2009年,全国各区域发病水平均出现明显的升高,主要包括内蒙古自治区、北京市、天津市、河北省、山东省、上海市、浙江省和海南省,西部地区仍然稳定在一个较低的发病水平。相对于2009-2011年各区域手足口病的流行强度均出现大幅度的升高,发病区域从华北地区转移到中南、华东地区(特别是沿海区域),而西南、西北地区较2009年也有大幅度的提升,如2010年陕西省、宁夏回族自治区处于全国偏高的水平,说明疫情有扩散趋势。海南省作为全国最南端的省份,由于气温较高,4年来一直处于高发,进一步表明了手足口病发病与气象因子、社会经济因素以及人口流动有关。

本研究基于描述性统计方法对全国≤5岁儿童手足口病分布特征进行了初步研究,得出了三间分布以及病原体构成的特征,揭示了手足口病与生活方式、气候、生活习惯、人口密度及生产力水平等因素相关,即与其自然环境和社会环境相关。以此为基础,可以为进一步开展手足口病发病的空间聚集性以及病因研究提供线索和前提假设。

参考文献

[1] Zhu Q, Hao Y, Ma J, et al. Surveillance of hand, foot, and mouth disease in mainland China (2008-2009)[J]. Biomed Environ Sci,2011,24(4):349-356.

[2] Onozuka D, Hashizume M. The influence of temperature and humidity on the incidence of hand, foot, and mouth disease in Japan[J]. Sci Total Environ,2011,410-411:119-125.

[3] Urashima M, Shindo N, Okabe N. Seasonal models of herpangina and hand-foot-mouth disease to simulate annual fluctuations in urban warming in Tokyo[J]. Jpn J Infect Dis,2003,56(2):48-53.

[4] Hii YL, Rocklov J, Ng N. Short term effects of weather on hand, foot and mouth disease[J]. PLoS One,2011,6(2):e16796.

[5] Cao LH, Ren M, Zhao PL, et al. A exploration and study of the relationships of hand-foot-mouth disease (HFMD) and the climate [J]. Chinese Journal of Experimental and Clinical Virology,2011,25(3):227-229.(in Chinese) 曹立华,任敏,赵培利,等,手足口病与气候关系的探讨和研究[J].中华实验和临床病毒学杂志,2011,25(3): 227-229.

[6] Zhang J, Sun J, Chang Z, et al. Characterization of hand, foot, and mouth disease in China between 2008 and 2009[J]. Biomed Environ Sci,2011,24(3):214-221.

[7] Ren M,Zhang K.The temporal and spatial distribution of hand-foot-mouth disease in China from 2008 to 2010[J]. Chinese Journal of Health Education,2011,27(8):568-570.(in Chinese) 任敏,张凯. 2008-2010年我国手足口病发病特点分析[J]. 中国健康教育,2011,27(8):568-570.

[8] Guo Q,Zhang CX,Wang XF, et al. Epidemiology of hand, foot mouth disease in mainland of China,2008-2009[J].Disease Surveillance,2011,30(11):852-856.(in Chinese) 郭青,张春曦,王晓风,等. 2008-2009年中国大陆手足口病流行特征分析[J].疾病监测,2011,30(11):852-856.

[9] Chua KB, Kasri AR. hand, foot and mouth disease due to enterovirus 71 in Malaysia[J]. Virol Sin,2011, 26(4):221-228.

[10] Xu H, Chen C, Yao XJ,et al. Epidemiology of Hand-foot-mouth disease in children under 5 years of age in Changzhou from 2008-2009[J].China Journal of Modern Medicine,2011,21(2):275-278.(in Chinese) 徐辉,陈聪,姚杏娟,等. 常州市 2008-2009年 5岁以下儿童手足口病流行特征分析[J].中国现代医学杂志,2011,21(2):275-278.

[11] Qin SW,Lv HK,Miao ZP, et al. Risk factors of hand-foot-mouth disease(HFMD) in scattered children in Zhejiang province[J]. China Preventive Medicine,2010,11(9):871-874.(in Chinese) 秦淑文,吕华坤,缪梓萍,等. 浙江省社区散居儿童手足口病危险因素调查[J]. 中国预防医学杂志,2010,11(9): 871-874.

[12] Nafeev AA. Epidemiological aspects of infectious diseases during international migration of the population [J]. Med Parazitol (Mosk),2008, 3:43-44.

[13] Chang ZR,Zhang J,Sun JL,et al. Epidemiological features of hand,foot and mouth disease in China,2008-2009[J]. Chinese Journal of Epidemiology,2011,32(7):676-680.(in Chinese) 常昭瑞,张静,孙军玲,等. 中国2008-2009年手足口病报告病例流行病学特征分析[J]. 中华流行病学杂志,2011,32(7): 676-680.

[2] Onozuka D, Hashizume M. The influence of temperature and humidity on the incidence of hand, foot, and mouth disease in Japan[J]. Sci Total Environ,2011,410-411:119-125.

[3] Urashima M, Shindo N, Okabe N. Seasonal models of herpangina and hand-foot-mouth disease to simulate annual fluctuations in urban warming in Tokyo[J]. Jpn J Infect Dis,2003,56(2):48-53.

[4] Hii YL, Rocklov J, Ng N. Short term effects of weather on hand, foot and mouth disease[J]. PLoS One,2011,6(2):e16796.

[5] Cao LH, Ren M, Zhao PL, et al. A exploration and study of the relationships of hand-foot-mouth disease (HFMD) and the climate [J]. Chinese Journal of Experimental and Clinical Virology,2011,25(3):227-229.(in Chinese) 曹立华,任敏,赵培利,等,手足口病与气候关系的探讨和研究[J].中华实验和临床病毒学杂志,2011,25(3): 227-229.

[6] Zhang J, Sun J, Chang Z, et al. Characterization of hand, foot, and mouth disease in China between 2008 and 2009[J]. Biomed Environ Sci,2011,24(3):214-221.

[7] Ren M,Zhang K.The temporal and spatial distribution of hand-foot-mouth disease in China from 2008 to 2010[J]. Chinese Journal of Health Education,2011,27(8):568-570.(in Chinese) 任敏,张凯. 2008-2010年我国手足口病发病特点分析[J]. 中国健康教育,2011,27(8):568-570.

[8] Guo Q,Zhang CX,Wang XF, et al. Epidemiology of hand, foot mouth disease in mainland of China,2008-2009[J].Disease Surveillance,2011,30(11):852-856.(in Chinese) 郭青,张春曦,王晓风,等. 2008-2009年中国大陆手足口病流行特征分析[J].疾病监测,2011,30(11):852-856.

[9] Chua KB, Kasri AR. hand, foot and mouth disease due to enterovirus 71 in Malaysia[J]. Virol Sin,2011, 26(4):221-228.

[10] Xu H, Chen C, Yao XJ,et al. Epidemiology of Hand-foot-mouth disease in children under 5 years of age in Changzhou from 2008-2009[J].China Journal of Modern Medicine,2011,21(2):275-278.(in Chinese) 徐辉,陈聪,姚杏娟,等. 常州市 2008-2009年 5岁以下儿童手足口病流行特征分析[J].中国现代医学杂志,2011,21(2):275-278.

[11] Qin SW,Lv HK,Miao ZP, et al. Risk factors of hand-foot-mouth disease(HFMD) in scattered children in Zhejiang province[J]. China Preventive Medicine,2010,11(9):871-874.(in Chinese) 秦淑文,吕华坤,缪梓萍,等. 浙江省社区散居儿童手足口病危险因素调查[J]. 中国预防医学杂志,2010,11(9): 871-874.

[12] Nafeev AA. Epidemiological aspects of infectious diseases during international migration of the population [J]. Med Parazitol (Mosk),2008, 3:43-44.

[13] Chang ZR,Zhang J,Sun JL,et al. Epidemiological features of hand,foot and mouth disease in China,2008-2009[J]. Chinese Journal of Epidemiology,2011,32(7):676-680.(in Chinese) 常昭瑞,张静,孙军玲,等. 中国2008-2009年手足口病报告病例流行病学特征分析[J]. 中华流行病学杂志,2011,32(7): 676-680.

|

扩展功能

|

|

| 本文信息 | |

| PDF全文 | |

| HTML全文 | |

| 参考文献 | |

| 服务与反馈 | |

| 加入引用管理器 | |

| 引用本文 | |

| Email Alert | |

| 本文作者相关文章 | |

| 肖革新 | |

| 胡跃华 | |

| 于石成 | |

| 马家奇 | |

| PubMed | |

| Article by XIAO Ge-xin | |

| Article by HU Yue-hua | |

| Article by YU Shi-cheng | |

| Article by MA Jia-qi | |