-

1 材料与方法

- 1.1 蜱标本的来源

- 1.2 PCR引物

- 1.3 聚合酶链反应检测

- 1.3.1 蜱标本总DNA和RNA模板的提取

- 1.3.2 PCR扩增

- 1.3.2.1 蜱种鉴定12S rDNA基因扩增条件

- 1.3.2.2 新型布尼亚病毒扩增条件

- 1.3.3 阳性结果判定

- 1.3.4 DNA同源性比较

- 2.1 蜱标本12S rDNA基因序列的检测

- 2.2 蜱标本中新型布尼亚病毒的检测结果

布尼亚病毒科(Bunyaviridae)是一类有包膜的负链RNA病毒,目前已知的病毒至少有350种[1],是虫媒病毒中数量最多的一科。布尼亚病毒科分为5个属,包括正布尼亚病毒属(Orthobuniyavirus)、汉坦病毒属(Hantavirus)、内罗毕病毒属(Nairovirus)、白蛉热病毒属(Phlebovirus)和蕃茄斑萎病毒属(Tospovirus)[2]。除汉坦病毒属的病毒通过啮齿类与食虫类动物传播外,其他4个属的病毒均由蚊、白蛉、蜱、蠓等节肢动物传播[3]。

蜱媒传染病是虫媒传染病的重要组成部分,是由蜱作为媒介而传播的一类疾病,其中绝大多数为自然疫源性疾病,具有分布广、危害大、易引起暴发流行的特点。据统计,蜱至少可携带83种病毒、14种细菌、17种螺旋体、32种原虫[4],其中大多数是重要的自然疫源性疾病和人兽共患病。2009年4 7月和2010年有多名淮阳山地区(位于河南、湖北和安徽省交界处)的农民出现不明原因出血热样症状,中国疾病预防控制中心(CDC)传染病预防控制所从其中2例患者血样和该地区犬体表采集到的长角血蜱中分离到1种具有布尼亚病毒科的基因结构特点,但均不同于已知的其他布尼亚病毒的新病毒,研究表明这种病毒为布尼亚病毒科的一个新成员,并将其命名为淮阳山病毒(Huaiyangshan virus)[5]。2011年和2012年在辽宁省大连市传染病医院曾收治发热伴血小板减少为主要表现的感染性疾病患者,经实验室检测确诊为蜱叮咬所致的人感染新型布尼亚病毒病[6-8]。

蜱传疾病有明显的季节性,4 9月为发病高峰。发病地区多位于浅山丘陵地带,草木茂盛,蜱活动活跃,人群经常遭受其袭击。近年来,随着经济发展居民生活水平的不断提高,沈阳周边山区林区的旅游业发展迅速,人群频繁的户外活动也提高了与蜱接触的机会,增加了蜱传疾病的感染率。为确定沈阳周边地区常见蜱种中是否携带与人类疾病有关的新型布尼亚病毒,我们在蜱类活动频繁的4 9月,针对沈阳周边人群活动频繁的山区、林区,采集农户放养的牛体表寄生的蜱,并进行蜱种分型及新型布尼亚病毒检测,现将结果报告如下。

2012年4 9月在沈阳周边地区马耳山、棋盘山和内蒙古与沈阳康平交界地的林区,用体表查捉法采集农户家养动物体表(主要腋下、腹股沟、耳廓等皮肤柔软处)寄生的蜱1989只,置5 ml采集管内,塞入潮湿脱脂棉,盖紧,带回实验室进行形态学分析。

采集的蜱标本按照棋盘山、马耳山和内蒙古与沈阳康平交界地区3个采集地点的不同,每8~12只分为一组,处理得到3个地区的检测样本数量分别是59、67和55份,共计181份蜱标本检测样本,见表1。

表1 样品来源、分类及新型布尼亚病毒检测情况Table 1 Source, category and novel Bunyavirus detection result of samples

| 采样地点 | 采集样本 数量(只) | 检测样本 数量(份) | 蜱种 鉴定 | 新型布尼亚 病毒阳性数 |

| 棋盘山 | 674 | 59 | 长角血蜱 | 0 |

| 马耳山 | 712 | 67 | 长角血蜱 | 0 |

| 内蒙古与沈阳 康平交界地区 | 603 | 55 | 长角血蜱 | 0 |

蜱种鉴定上下游引物[9]分别为T1B: 5′-AAA CTA GGA TTA GAT ACC T-3′, T2A: 5′-AAT GAG AGC GAC GGG CGA TGT-3′,由 上海生工生物工程有限公司合成。

新型布尼亚病毒鉴定引物[10]为Stest-F1: 5′-ATG TCA GAG TGG TCC AGG ATT-3′, Stest-R1: 5′-AAG GAT TCC CTT GGC CTT CA-3′, Stest-F2: 5′-TTG CAG TGG AGT TTG GTG AGC-3′, Stest-R2: 5′-GAG TTC ACA GCA GCA TGG AG-3′,由中国CDC传染病预防控制所提供。

蜱种鉴定采用一步法反转录-聚合酶链反应(reverse transcription-polymerase chain reaction,RT-PCR)检测方法扩增蜱体内的特异性基因。新型布尼亚病毒的鉴定采用巢式RT-PCR检测方法扩增蜱体内的特异性基因。

用OMEGA DNA/RNA Isolation Kit试剂盒,按照说明书操作。提取RNA和DNA,-20 ℃保存备用。

鉴定引物(T1B/T2A),50 μl的PCR反应体系中包括10 μl 5×buffer,3 μl(25 mmol/L) MgCl2,3 μl (2.5 mmol/L) dNTPs,上、下游引物(10 mmol/L)2.0 μl,模板DNA 2.0 μl,双蒸水27.5 μl,Taq DNA聚合酶0.5 μl。PCR反应条件94 ℃预变性5 min,94 ℃变性45 s,49 ℃退火50 s,72 ℃延伸1 min,扩增40个循环,最后72 ℃总延伸10 min。扩增在PE2700 PCR扩增仪(PERKIN ELMER公司)进行。

cDNA合成反应体系(TaKaRa PrimeScript One Step RT-PCR Kit)中包括25 μl 2×1 Step buffer,2 μl 1 Step Enzyme Mix,上、下游引物 Stest-F1和Stest-R1(10 mmol/L)各1.0 μl,模板RNA 2.0 μl,双蒸水19 μl。PCR反应条件50 ℃ 30 min,94 ℃预变性2 min,94 ℃变性30 s,55 ℃退火30 s,72 ℃延伸1 min,扩增40个循环,最后72 ℃总延伸10 min。50 μl的PCR反应体系中包括10 μl 5×buffer,3 μl(25 mmol/L) MgCl2,3 μl(2.5 mmol/L) dNTPs,上、下游引物Stest-F2和Stest-R2 (10 mmol/L)2.0 μl,模板cDNA 2.0 μl,双蒸水27.5 μl,Taq DNA聚合酶0.5 μl。PCR反应条件94 ℃预变性5 min,94 ℃变性40 s,55 ℃退火40 s,72 ℃延伸40 s,扩增35个循环,最后72 ℃总延伸10 min。扩增在PE2700 PCR扩增仪(PERKIN ELMER公司)进行。

反应结束后取PCR扩增产物5 μl在1.0%琼脂糖凝胶100 V电泳30~40 min(Bioer PEl00电泳仪),紫外照射观察条带。蜱线粒体12S rDNA扩增得到的目的条带约为360 bp。新型布尼亚病毒扩增得到的目的条带约为601 bp。

出现目的条带时,将扩增结果为阳性的重组质粒送上海生工生物工程有限公司进行测序。测序结果通过Internet网进入美国国家生物技术信息中心(www.ncbi.nlm.nih.gov)站点后,利用BLAST工具对GenBank检索,与GenBank中注册的基因序列进行同源性比较。

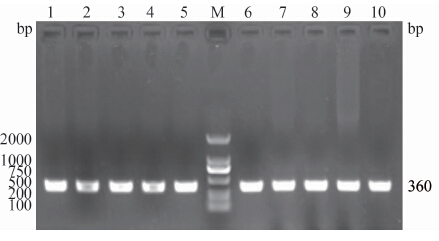

采用根据多种节肢动物12S rDNA 核酸序列同源区设计的通用引物扩增蜱线粒体12S rDNA,扩增蜱标本的12S rDNA基因序列,PCR扩增产物经1.0%琼脂糖凝胶电泳后,扩增到预期360 bp的12S rDNA目的片段,见图1。通过测序比对,标本均为长角血蜱,同源性100%。

图1 蜱标本的12S rDNA基因PCR扩增产物

Figure 1 Agarose gel electrophoresis result of PCR product of tick 12S rDNA gene

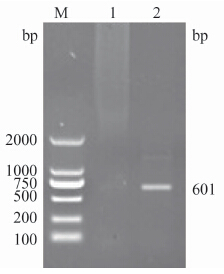

新型布尼亚病毒通过位于特异性强不容易降解的S片段的一套巢式PCR引物,进行分子生物学筛查检测, PCR扩增产物经1.0%琼脂糖凝胶电泳后,181批样本均没有扩增到目的片段,说明在沈阳地区采集的1989只蜱中没有检测到新型布尼亚病毒的存在,见图2、表1。

注:M:DNA标准(DL2000);1:蜱标本新型布尼亚病毒PCR扩增产物;2:新型布尼亚病毒阳性对照。图2 蜱标本新型布尼亚病毒PCR扩增产物琼脂糖凝胶电泳图谱

Figure 2 Agarose gel electrophoresis result of PCR product for novel Bunyavirus in tick samples

蜱传新型布尼亚病毒是布尼亚病毒科的一个新成员,其感染机体后主要引起高热、乏力、恶心、呕吐和腹泻等非特异性感染症状和体征[10]。该病起病急,重症者易发生多器官功能损害,病死率较高。2009年以来,我国中原地区的河南、山东、安徽、湖北、江苏和辽宁等12个省发生了近1000例因被蜱叮咬而引发的媒介生物学传染病,数十人死亡[11]。近年来该类病例呈逐年增加趋势,提示疾病防控机构应及时开展针对蜱媒传染病病原学的调查和研究,评估其危害,为防治工作提供科学依据。

目前在东北地区并没有关于蜱中携带新型布尼亚病毒的相关报道。沈阳周边地区地理生态条件复杂,多为山区、林区,近年来随着居民生活水平的不断提高,在改变生活方式、增加户外运动的同时,也提高了引发媒介生物学传染病的概率。特别是在媒体报道2010年河南等地出现“蜱咬病”后,引起了本地人群的普遍恐慌。因此,我们在蜱类活动频繁的4 9月,针对沈阳周边人群活动较为密集的山区、林区,即马耳山、棋盘山和内蒙古与辽宁地区交界区域农户放养的牛体表采集的蜱标本进行采集和研究,利用RT-PCR方法检测蜱的主要种类以及蜱中携带新型布尼亚病毒的情况。研究结果表明,沈阳周边山区、林区中农户放养的牛体表采集的蜱种主要为长角血蜱,并且该媒介蜱中没有检测到新型布尼亚病毒的存在。沈阳地区是否为该类病毒的自然疫源地尚需要通过进一步监测和深入的调查研究来确定。

目前,通过沈阳地区传染病症状监测平台,在沈阳传染病医院收治的不明原因发热伴血小板减少病例均为外源性病例,尚未发现沈阳本地的该类病患。但由于本次研究样品采集量略有不足,沈阳地区蜱中是否存在新型布尼亚病毒还需进一步扩大采集样本量,并建立长期监测机制,以便及时预防控制新型布尼亚病毒感染疾病的流行暴发。临床也应提高对人感染新型布尼亚病毒的认识,对有明确流行病学史、发热伴血小板减少病患者应考虑本病的可能性,及时进行病原学检测,及早诊断并治疗。

[2] Shao HX. Bunyaviridae and its diseases[J].Laboratory Animal Science,2011,28(4):52-56.(in Chinese) 邵惠训.布尼亚病毒及其引发的疾病[J].实验动物科学,2011,28(4):52-56.

[3] Qin XC,Zhou DJ, Chen XP, et al. Viruses of the family Bunyaviridae and their associated-diseases[J]. Chinese Journal of Epidemiology,2010,31(10):1111-1114.(in Chinese) 覃新程,周敦金,陈小萍,等.布尼亚病毒科病毒及其相关疾病[J].中华流行病学杂志,2010,31(10):1111-1114.

[4] Wang YY,Li J,Wang S, et al.Tick-borne infectious diseases[J].Infect Dis Info,2011,24(1):58-61. 王永怡,李军,王姝,等.刍议蜱媒传染病[J].传染病信息,2011,24(1):58-61.

[5] Zhang YZ,Zhou DJ,Xiong YW, et al.Hemorrhagic fever caused by a novel tick-borne Bunyavirus in Huaiyangshan,China[J].Chinese Journal of Epidemiology,2011,32(8):838-840.(in Chinese) 张永振,周敦金,熊衍文,等.中国淮阳山地区由新蜱传布尼亚病毒引起的出血热[J].中华流行病学杂志,2011,32(8):838-840.

[6] Guo FL, He W. Clinical characteristics and differential diagnosis of 7 cases of novel Bunyamwera virus infection[J]. Chinese Journal of Multiple Organ Diseases in the Elderly,2012,11(11):858-860.(in Chinese) 郭福玲,何伟.新型布尼亚病毒感染7例临床分析及鉴别诊断要点[J].中华老年多器官疾病杂志,2012,11(11):858-860.

[7] Xu HN, Zhang Y, Yu J, et al. Five cases of fever accompanied by thrombopeny caused by novel Bunyamwera virus in old people[J]. Chinese Journal of Gerontology,2012,32:4076-4077.(in Chinese) 徐慧宁,张宇,于杰,等.老年新型布尼亚病毒致发热伴血小板减少综合征5例[J].中国老年学杂志,2012,32:4076-4077.

[8] Yan F, Zhang KJ, Liu J. One case of human infection with novel Bunyamwera virus misdiagnosed as hemorrhagic fever with renal syndrome[J]. Clinical Misdiagnosis & Mistherapy,2012,25(4):4-5.(in Chinese) 阎飞,张凯军,刘晶.人感染新型布尼亚病毒病误诊为肾综合征出血热一例[J].临床误诊误治,2012,25(4):4-5.

[9] Beatil L, Keirans JE. Analysis of the systematic relationships among ticks of the genera Rhipicephalus and Boophilus(Acari: Ixodidae) based on mitoehondrial 12S ribosomal DNA gene sequences and morphological characters[J]. J Parasitol,2001,87(1):32-48.

[10] Zhang YZ, Zhou DJ, Qin XC, et al. The ecology, genetic diversity, and phylogeny of Huaiyangshan virus in China[J]. J Virol,2012,86(5):2864-2868.

[11] Zhang WL,Bao YD,Li ZY, et al.Related investigation on prevalence of tick-borne diseases in Shangcheng area,Henan[J].International Journal of Epidemiology and Infectious Disease,2011,38(3):171-175.(in Chinese) 张伟龙,鲍一丹,李震宇,等.河南商城地区蜱媒传染病的相关调查[J].国际流行病学传染病学杂志,2011,38(3):171-175.

|

扩展功能

|

|

| 本文信息 | |

| PDF全文 | |

| HTML全文 | |

| 参考文献 | |

| 服务与反馈 | |

| 加入引用管理器 | |

| 引用本文 | |

| Email Alert | |

| 本文作者相关文章 | |

| 刘娜 | |

| 董雪 | |

| 李欣 | |

| PubMed | |

| Article by LIU Na | |

| Article by DONG Xue | |

| Article by LI Xin | |