扩展功能

文章信息

- 郭芳, 何卫华, 刘晓辉, 李月, 邱毅, 聂丹文, 冷洪昌

- GUO Fang, HE Wei-hua, LIU Xiao-hui, LI Yue, QIU Yi, NIE Dan-wen, LENG Hong-chang

- 2010-2013年湖北省随州市发热伴血小板减少综合征监测结果分析

- Surveillance for severe fever with thrombocytopenia syndrome in Suizhou, Hubei,2010-2013

- 疾病监测, 2014, 29(10): 806-809

- Disease Surveillance, 2014, 29(10): 806-809

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2014.10.013

-

文章历史

- 收稿日期:2014-05-29

2011年3月,中国疾病预防控制中心(CDC)发现了一种可引起发热伴血小板减少等症状的新型布尼亚病毒[1],于5月制定了《发热伴血小板减少综合征监测实施方案》,将该病毒引起的发病命名为发热伴血小板减少综合征(SFTS),此病毒后来被命名为发热伴血小板减少综合征布尼亚病毒(SFTSV),并在地处桐柏山脉地区的湖北省随州市和河南省信阳市设立了SFTS监测点。为此,笔者对随州市2010 -2013年SFTS的监测数据进行了临床特征和流行病学特征分析,以便更好地为SFTS的诊断和科学防控提供参考。 1材料与方法 1.1监测对象 1.1.1纳入标准

①有流行病学史(鼠类活动地区、蜱虫叮咬史、田间作业、放牧、接触柴草、垂钓、野营、草地行走、草地晾晒衣物、接触猫、犬、饲喂家畜等);②临床表现:发热(体温≥37.5 ℃);③实验室检测:血小板低于60×109/L 或白细胞低于 3.0×109/L。符合临床表现和实验室检测结果,流行病学史供参考。 1.1.2排除标准

以下病例应排除,①明确诊断的血液病; ②全身性疾病; ③非感染性疾病; ④感染因素明确的其他传染病。 1.1.3诊断标准

根据流行病学史(流行季节在丘陵、林区、山地等地工作、生活或旅游史等或发病前2周内有被蜱叮咬史)、临床表现和实验室检测结果进行病例诊断,诊断标准参照《发热伴血小板减少综合征防治指南(2010版)》。 1.2监测方法和内容

随州市CDC在监测点采集SFTS病例标本和健康人的标本,并进行媒介、宿主调查,并负责对辖区内各级医疗机构进行督导培训。医疗机构按监测标准筛查出符合监测定义的病例,并对病例进行网报。CDC对网报病例进行流行病学调查并采集乙二胺四乙酸(EDTA)抗凝血和非抗凝血各5 ml进行SFTSV检测,抽血后的病例在网报系统进行排查剔除重报的病例。检测阳性的病例由疾控部门采取预防控制措施并在网报系统报告。检测阴性的病例在网报系统进行删除以防错报。 1.3流行病学调查

依据卫生部制定的《发热伴血小板减少综合征监测实施方案》对确诊病例的流行病学史、临床表现和实验室检查等进行调查,调查者为经过专业培训的流行病学专业人员。 1.4实验室检测方法

SFTSV的检测采用实时荧光定量反转录-聚合酶链反应(real-time RT-PCR);试剂盒购自美国Qiagen公司;实时荧光扩增仪购自美国ABI公司。 1.5统计学方法

对SFTS病例资料进行汇总分析;用EpiData 3.10软件进行数据录入,以SPSS 17.0 统计软件作为数据分析工具。率的比较用χ2检验,以P<0.05为有统计学意义。 2结果 2.1流行概况

2007年5月,随州市开始出现发热伴血小板和白细胞严重减少的病例,2010年5月开始陆续检出SFTSV,2010 -2013年经实验室确诊SFTSV阳性的病例有101例、死亡16例,2010 -2013年分别为24、32、17、28例,死亡6、4、4、2例。2010 2013年SFTS的发病率依次为0.9886/10万、 1.4815/10万、0.7531/10万、1.1933/10万,病死率为25.00%、12.50%、23.53%、7.14%。 2.2确诊病例的相关分析 2.2.1流行病学特征

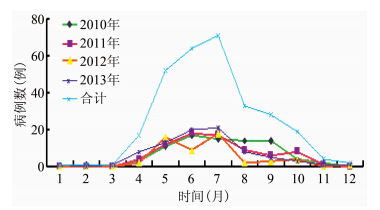

(1)时间分布:2010 -2013年的确诊病例发病均在3 10月。确诊病例数的时间分布图呈单峰型,发病高峰为5 7月(85例),占84.16%(85/101),见图 1。

|

|

图 1 2010 -2013年随州市SFTS报告病例

Figuer 1 Time distribution of reported SFTS cases in Suizhou,2010-2013 |

(2)地区分布:101例病例共分布在20个乡镇,占全市乡镇的48.78%(20/41)。其中随县51例、广水市42例、曾都区8例。发病居前6位的乡镇位于随州市东北的低山丘陵,为殷店镇(12例)、长岭镇(10例)、关庙镇(9例)、万和(8例)、淮河(8例)、草店(8例),共55例占总病例的54.46%,仅在草店镇同一村同时发现2例患者,无亲属关系。有54.46%(55例)病例有明显蜱暴露史,95.05%(96例)病例发病前2周未离开过居住地,在家周围务农为主,病例主要分布于低山丘陵,呈散发。

(3)人群分布:发病男性(40例)少于女性(61例),男女性别比为1 ∶ 1.5;发病最大年龄86岁、最小年龄29岁,平均发病年龄60.0岁;农民97例,建筑工人1例、退休职工1例、家务1例。发病年龄分布见表 1。

| 年龄组(岁) | SFTS病例数 | 构成比(%) |

| 20~ | 1 | 0.99 |

| 30~ | 4 | 3.96 |

| 40~ | 12 | 11.88 |

| 50~ | 35 | 34.66 |

| 60~ | 29 | 28.71 |

| 70~ | 16 | 15.84 |

| 80~ | 4 | 3.96 |

| 合计 | 101 | 100.00 |

(1)临床表现:从表 2可见,最常见的为发热100.00%(62/62)、全身乏力93.55%(58/62)、畏寒75.81%(47/62)、头痛67.74%(42/62)、全身肌肉酸痛69.35%(43/62)等全身中毒症状;部分有恶心79.03%(49/62)、食欲减退48.39%(30/62)、呕吐50.00%(31/62)、腹泻48.39%(30/62)等消化道症状;少部分有皮肤淤点或淤斑19.35%(12/62)、牙龈出血9.68%(6/62)等出血症状;部分患者有腹痛32.26%(20/62)、淋巴结肿大24.19%(15/62)等表现。血细胞检测表明所有病例的血小板计数、55例白细胞计数、54例中性粒细胞计数明显降低,其中白细胞计数最低为0.7×109/L,血小板计数最低值3.2×109/L,生化检查表明51.22%(21/41)病例的天冬氨酸转氨酶和34.15%(14/41)病例丙氨酸转氨酶、26.82%(11/41)病例乳酸脱氢酶和26.82%(11/41)病例肌酸激酶明显升高。

| 临床表现 | 总病例 | 阳性病例 | |

| 例数 | 构成比(%) | ||

| 发热 | 62 | 62 | 100.00 |

| 乏力 | 62 | 58 | 93.55 |

| 畏寒 | 62 | 47 | 75.81 |

| 头痛 | 62 | 42 | 67.74 |

| 全身酸痛 | 62 | 43 | 69.35 |

| 恶心 | 62 | 49 | 79.03 |

| 食欲减退 | 62 | 30 | 48.39 |

| 呕吐 | 62 | 31 | 50.00 |

| 呕血 | 62 | 1 | 1.61 |

| 腹泻 | 62 | 30 | 48.39 |

| 腹痛 | 62 | 20 | 32.26 |

| 腹胀 | 62 | 19 | 30.65 |

| 皮肤淤点或淤斑 | 62 | 12 | 19.35 |

| 眼结膜充血 | 62 | 4 | 6.45 |

| 牙龈出血 | 62 | 6 | 9.68 |

| 淋巴结肿大 | 62 | 15 | 24.19 |

| 肾区疼痛 | 62 | 25 | 40.32 |

| 白细胞减少 | 62 | 54 | 87.10 |

| 血小板减少 | 62 | 62 | 100.00 |

| 中性粒细胞减少 | 62 | 33 | 53.23 |

| 淋巴细胞减少 | 62 | 19 | 30.65 |

| 谷草转氨酶 | 62 | 21 | 51.22 |

| 谷丙转氨酶 | 62 | 14 | 34.15 |

| 乳酸脱氢酶 | 62 | 11 | 26.82 |

| 肌酸激酶 | 62 | 11 | 26.82 |

(2)临床诊断:发病初期症状与流感、胃肠炎症状相似,部分病例被诊断为感冒、胃肠炎、肾炎、无形体、布鲁氏菌病等其他疾病。2010 -2013年患者就诊单位数、从发病到临床诊断平均所需时间见表 3。

| 年份 | 平均就诊单位数(个) | 平均临床诊断时间(d) |

| 2010 | 3.11 | 18.43 |

| 2011 | 2.87 | 5.17 |

| 2012 | 2.69 | 3.38 |

| 2013 | 2.50 | 1.86 |

(1)时间分布: 2010 -2013年的死亡病例(16例)发病分布在5 10月,高峰为5 7月(13例),占81.25%。

(2)地区分布: 16例死亡病例共分布在9个乡镇,其中随县2例、广水市12例、曾都区2例。

(3)人群分布: 死亡病例男性(9例)多于女性(7例),男女性别比为1.29 ∶ 1;死亡病例最大年龄86岁、最小年龄43岁,平均死亡年龄65.75岁;均为农民。 2.3.2临床表现

重症死亡病例的临床表现主要有发热、收缩压异常、心率异常、出血、精神状态差、抽搐、肌肉酸痛、AST升高、ALT 升高、心肌酶升高、白细胞降低、磷酸肌酸激酶升高、中性粒细胞进行性减少、尿蛋白、电解质紊乱、肾功能损害、中毒性脑病和消化道症状,当病例出现呼吸衰竭、肾功能衰竭、肝脏衰竭、心脏衰竭、多脏器功能不全或衰竭、弥散性血管内凝血、急性呼吸窘迫综合征和感染中毒性休克等临床指标时病情已发展至危重环节。 2.4病原学结果

2010年随州市CDC共收到各地送检急性期血清标本59例,real-time RT-PCR检测24例阳性,阳性率40.68%(24/59);2011年检测69例,阳性32例,阳性率46.38%;2012年检测56例,阳性17例,阳性率30.36%;2013年检测82例,阳性28例,阳性率34.15%。所有检测的标本中男性129例,女性136例 ,阳性标本中男性40例,女性61例,SFTS确诊病例的性别差异有统计学意义(χ2=5.38,P=0.02)。 3讨论

随州位于湖北省北部,北有淮阳山脉西段的桐柏山,东倚大别山,西南面是褶皱断块山的大洪山,属低山丘陵地区。气候温暖湿润,年平均降雨量865~1040 mm,年平均气温15.5 ℃。区域内灌木丛林茂密,野生动植物种类繁多,属于人兽共患病的多发地貌。2010年发现SFTSV[2]。2010 -2013年监测发现随州市SFTS发病率明显高于全国16个省,2011 2012年的平均发病率1.1087/10万,病死率大幅下降与全国基本一致[3]。发病人群年龄分布在29~86岁之间,50岁以上的患者数占总发患者数的83.17%。女性多于男性。患者职业以农民为主,占96.03%。患者均居住在丘陵地区,有田间或草丛活动史及蜱叮咬史。与河南、山东、辽宁等省人群分布相似[4, 5, 6],与当前农业劳动业出现“老龄化”现象有关[7]。发病时间为3 10月,发病高峰时间为5 7月,此时间的发病人数占总发病数的84.16%,呈散发状态。SFTSV自然感染见于牛、羊等偶蹄目动物和长角血蜱等媒介生物[8],谭梁飞等[9]报道SFTS阳性病例出现与蜱密度季节消长相关。建议在随州市加强健康教育活动,提高老百姓防病意识,尤其在高发季节从事农业等劳动作业时必须做好个人防护,穿长衣长裤,防止蜱虫的叮咬。

SFTS发病初期临床表现为发热、乏力,与流感、人粒细胞无形体、出血热等传染病初期症状相似,极易造成误诊[7]。对死亡病例的相关症状及指标分析发现,当病例出现呼吸衰竭、肾衰竭、肝脏衰竭、心脏衰竭、多脏器功能不全或衰竭、弥散性血管内凝血、急性呼吸窘迫综合征和感染中毒性休克等症状时,临床医生需要积极采取措施来降低病死率。

由于随州市的各医院未开展实验室关于SFTSV的相关检测项目,实验室病原诊断由中国CDC(2010年)、湖北省CDC(2011 2012年)、随州市CDC(2013年)完成。2010 -2013年SFTS确诊病例及死亡病例的临床诊断所需时间均逐年缩短,死亡数也在逐年减少,这与医务人员对SFTS认识的增加及实验室诊断技术的成熟有一定的关系,但由于医院不具备SFTSV的病原学检测条件,SFTS的病原确诊仍然需要由CDC完成,因此必须加强医务人员的培训,加强重点医院的实验室建设,提高医务人员对SFTS鉴别诊断的敏感性,使其掌握发病的临床表现及流行特征,做好鉴别诊断,提高病原学检测能力,及时救治,保护群众身体健康。

| [1] | Yu XJ, Liang MF, Zhang SY, et al. Fever with Thrombocytopenia Associated with a Novel Bunyavirus in China[J]. N Eng J Med,2011,364(16):1523-1532. |

| [2] | Liu L, Guan XH, Xing XS, et al. Epidemiologic analysis on severe fever with thrombocytopenia syndrome in Hubei province,2010[J]. Chinese Journal of Epidemiology,2010,33(2):168-172.(in Chinese) 刘力,官旭华,邢学森,等. 2010年湖北省发热伴血小板减少综合征的流行病学分析[J]. 中华流行病学杂志,2010,33(2):168-172. |

| [3] | Qu J, Zhang S, Li JD, et al. Epidemics ituation and surveillance on SFTS in China,2011-2012[J]. Chinese Journal of Experimental and Clinical Virology,2013,27(4):257-259.(in Chinese) 曲靖,张硕,李建东,等. 2011-2012年中国发热伴血小板综合征监测分析[J]. 中华实验和临床病毒学杂志,2013,27(4):257-259. |

| [4] | Tang K, Tang XY, Xu BL, et al. Analysis of the epidemic characteristics of fever and thrombocytopenia syndrome in Henan province,2007-2011[J]. Journal of Preventive Medicine,2012,46(2):106-109.(in Chinese) 唐锴,唐晓燕,许汴利,等. 河南省2007-2011年发热伴血小板综合征流行特征分析[J]. 中华预防医学杂志,2012,46(2):106-109. |

| [5] | Wang L, Cao HX, Cui F, et al. Surveillance and analysis of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Zibo city[J]. Modern Preventive Medicine,2013,40(18):3471-3474.(in Chinese) 王玲,曹海霞,崔峰,等. 淄博市发热伴血小板减少综合征监测分析[J]. 现代预防医学,2013,40(18):3471-3474. |

| [6] | Zhang J, Liu Y, Wang ZY, et al. Epidemiology and etiology of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Liaoning[J]. Disease Surveillance,2013,28(12):996-999.(in Chinese) 张洁,刘芸,王子江,等. 辽宁省发热伴血小板减少综合征监测与病原学分析[J]. 疾病监测,2013,28(12):996-999. |

| [7] | Peng DL, Huang LM, Liu CW, et al. The changes of the scale and structure of agricultural laborer and their impacts on food production—empirical study on Yinshanpo village, suizhou city[J]. Journal of Anhui Agricultural Sciences,2010,38(33):19192-19196.(in Chinese) 彭大雷,黄利民,刘成武,等. 农业劳动力规模和结构变化及其对粮食生产的影响——基于随州市银山坡村农户调查[J]. 安徽农业科学,2010,38(33):19192-19196. |

| [8] | Niu GY, Li JD, Liang MF, et al. Severe fever with thrombocytopenia syndrome virus among domesticated animals, China[J]. Emerg Infect Dis,213,19.doi:10.3201/eid1905.120245. |

| [9] | Tan LF, Xiong JF, Liu L, et al. Relationship between tick population and disease prevalence in the incidental areas of severe fever with thrombocytopenia syndrome in Hubei province[J]. Acta Parasitology et Medica Entomologica Sinica,2013,20(2):115-119.(in Chinese) 谭梁飞,熊进峰,刘力,等. 湖北省发热伴血小板减少综合征发病地区蜱种群与疾病流行的关系[J]. 寄生虫与医学昆虫学报,2013,20(2):115-119. |

2014, Vol. 29

2014, Vol. 29