扩展功能

文章信息

- 刘晓强, 古文鹏, 黄达峰, 范建华, 杨祖顺, 韦蝶心, 刘宏, 李园园, 赵世文

- LIU Xiao-qiang, GU Wen-peng, HUANG Da-feng, FAN Jian-hua, YANG Zu-shun, WEI Die-xin, LIU Hong, LI Yuan-yuan, ZHAO Shi-wen

- 一起鼠伤寒沙门菌引起的食物中毒暴发调查

- Survey of a food poisoning outbreak caused by Salmonella typhimurium

- 疾病监测, 2014, 29(11): 920-924

- Disease Surveillance, 2014, 29(11): 920-924

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2014.11.019

-

文章历史

- 收稿日期:2014-02-25

2. 西双版纳州疾病预防控制中心, 云南 景洪 666100

2. Xishuangbanna Prefecture Center for Diseases Control and Prevention, Jinghong, 666100, Yunnan, China

2012年10月17日20:00时,西双版纳州疾病预防控制中心(CDC)报告,该州傣医医院自16日晚至17日连续收治了47例发热腹泻病例,病例均来自西双版纳州民族中学(以下简称“州民中”),患者主要临床表现为发热、腹泻、腹痛。为查明暴发的原因和疫情波及范围,采取紧急措施,防止疫情的蔓延,并为预防今后类似疫情的发生提供依据,对本次事件开展了现场流行病学调查。 1 对象与方法 1.1 病例搜索

根据47例病例的主要临床表现和流行病学特点,将本次事件的病例定义为:州民中的学生和老师,于10月10日至调查时出现腹泻(≥3次/d)并伴发热(≥37.5 ℃)、腹痛之一者为临床病例,仅有腹泻一项者为疑似病例。对所有符合疑似病例定义的患者逐一进行个案调查。 1.2 流行病学调查

描述性研究:对每例病例进行个案调查,包括病例个人识别信息、就诊信息、临床表现、发病前3天饮食进行问卷调查。病例对照研究:在每例病例的同班选取4~5名健康学生作为对照,对其在前3天的饮食情况进行问卷调查。 1.3 环境及食物制作过程调查

对学校食堂内外环境、布局、卫生条件、管理制度等进行现场调查,对可能的食物及食材来源进行调查。 1.4 标本采集和实验室检测 1.4.1 标本采集

分别采集饮用水样品(包括二次供水的水池水及末梢水,饮用矿泉水)、患者标本(粪便、肛拭子)、食物留样样品以及食堂工作人员标本(肛拭子)。 1.4.2 检测项目

霍乱弧菌、副溶血性弧菌、沙门菌、志贺菌、出血性大肠埃希菌O157 ∶ H7、O104 ∶ H4、金黄色葡萄球菌、蜡样芽孢杆菌。 1.4.3 检测方法

(1)沙门菌、志贺菌、金黄色葡萄球菌、出血性大肠埃希菌O157、蜡样芽孢杆菌、副溶血性弧菌按《食品微生物学检验》(GB-4789)规定的检验方法进行分离和鉴定;霍乱弧菌按照《霍乱诊断标准》(WS 289-2008)的方法执行。 1.4.4 试剂和检测设备

科马嘉显色培养基(沙门菌、志贺菌、金黄色葡萄球菌)、沙门菌诊断血清、Remel Rapid ONE快速鉴定卡、API 20E、ABI step ONE实时荧光定量聚合酶链反应、Bio-Rab脉冲场凝胶电泳系统、DuPont QualiconRiboPrinter System基因指纹鉴定仪。 1.4.5 菌种分离及鉴定

样品选择性增菌后,用选择性分离平皿进行目标菌分离培养,对可疑目标菌进行显微形态观察、快速生化鉴定(Remel酶底物快速鉴定卡,4 h得到鉴定结果),相应的血清学分型试验及API 20E结果复核(24 h)。 1.4.6 菌株分型及同源性鉴定

采用鼠伤寒沙门菌引物对分离可疑菌株进行定性分析,以RiboPrinter进行菌株分型鉴定,用脉冲场凝胶电泳(PFGE)和RiboPrinter方法同时进行同源性分析。 2 结果 2.1 疫情概况

州民中位于西双版纳州州政府所在地景洪市,距离主城区7 km,设有初中和高中。学校成立于2009年,目前在校学生3012人,其中初中14个班级798名学生,高中41个班级2214名学生。全校95%的学生为住校生,校内设有2个食堂、1个超市,提供全校学生的饮食。学生统一饮用灌装水,每个班级有饮水机,饮用水由月亮河纯净水公司提供,部分饮用水由宣慰矿泉水公司提供。学校供水采用统一市政供水,自建2个储水池二次供水。

州民中自10月16日晚起先后有发热、腹泻的学生到附近的州傣医医院就诊。首发病例宋某,女,16岁,州民中学生,10月16日晚因发热、腹泻到州傣医医院就诊,急诊科按照胃肠型感冒对症治疗,有好转。指征病例陈某,男,17岁,州民中高一07班学生。10月16日晚自习后(约22:00时)出现发热,体温38.9 ℃、腹痛、腹泻症状,到17日凌晨共腹泻7次,到医院治疗。10月17日上午就诊学生陆续增加,最后一例病例于10月24日发病。本次疫情累计疑似病例389例,其中临床诊断病例151例,罹患率为5.01%。 2.2 主要临床表现

患者以腹泻(100%,151/151)、发热(86.75%,131/151)为主。腹泻次数中位数6次(最少3次,最多20次);粪便性状多数为水样便(62.91%,95/151),少数为稀便(24.50%,37/151),个别为米泔样(5.30%,8/151)、洗肉水样(3.97%,6/151)、其他(3.31%,5/151)。腹泻时多通畅(62.93%,73/116),少数觉里急后重(21.55%,25/116),个别有大便失禁(1.72%,2/116)。发热患者的体温中位数为39 ℃(最低37.5 ℃,最高42 ℃)。患者普遍伴有乏力(91.39%,138/151)、头痛头晕(82.12%,124/151)、食欲不振(74.83%,113/151)、腹鸣(64.90%,98/151)等表现,个别有呕吐(36.42%,55/151)和腹胀(38.41%,58/151),其中先泻后吐(54.55%,30/55),少数为先吐后泻(45.45%,25/55)。平均住院治疗时间11 h(标准差:20 h)。 2.3 流行病学特征 2.3.1 时间分布

10月10日有1名学生出现发热、腹泻症状,14日有2例学生发病,15日发病1例,16日发病人数显著增高,17日发病94例,是本次事件的发病高峰,18日开始下降,19日后无新发病例发生。 2.3.2 班级分布

全校55个班级中的47个班级(占85.45%)有病例发生,仅8个班级无病例发生。由病例发生的班级中,病例最多班级的有8名学生发病,最少的为1例,班级罹患率中位数为5.08%(最低1.61%,最高14.81%)。学校老师和食堂职工无发病。 2.3.3 人群分布

151例临床诊断病例中,男女性别比为1 ∶ 2.21(47 ∶ 104);初中学生的罹患率(4.06%,28/689)较高中(6.52%,123/1886)的低(χ2=5.086,P=0.024)。 2.4 可疑中毒原因 病例对照研究结果显示,单因素分析显示所有病例和对照均有喝生水的习惯,病例组和对照组在是否主要饮用桶装水(粗OR=1.83,95%CI:1.13~ 2.96,P=0.017)、是否主要饮用瓶装水(粗OR=0.39,95%CI:0.27~ 0.56,P<0.001)、是否食用过凉卤菜(粗OR=2.47,95%CI:1.71~ 3.55,P<0.001)的暴露上差异有统计学意义。多因素logistic回归分析结果显示,病例组和对照组中是否食用过凉卤菜(OR=2.64,95% CI:1.81~3.85,P<0.001)和主要饮用瓶装水(OR=0.37,95%CI:0.25~0.56,P<0.001)的暴露率差异有统计学意义,见表 1。

| 因素 | 病例 | 对照 | 单因素分析 | 多因素logistic回归 | |||||||

| 例数 | 构成比 (%) |

例数 | 构成比 (%) |

粗OR值 | 95%CI | 统计值(1) | P值(1) | OR值 | 95%CI | P值 | |

| 主要饮用桶装水 | |||||||||||

| 否 | 23 | 15.2 | 151 | 24.8 | 参照组 | ||||||

| 是 | 128 | 84.8 | 459 | 75.2 | 1.83 | 1.13~2.96 | 5.69 | 0.017 | 1.13 | 0.67~1.91 | 0.645 |

| 主要饮用自来水 | |||||||||||

| 否 | 150 | 99.3 | 605 | 99.2 | 参照组 | ||||||

| 是 | 1 | 0.7 | 5 | 0.8 | 0.81 | 0.09~6.96 | - | 1(1) | - | - | |

| 主要饮用开水 | |||||||||||

| 否 | 145 | 96.0 | 559 | 91.6 | 参照组 | ||||||

| 是 | 6 | 4.0 | 51 | 8.4 | 0.45 | 0.19~1.08 | 2.76 | 0.097 | - | - | |

| 主要饮用瓶装水 | |||||||||||

| 否 | 92 | 60.9 | 229 | 37.5 | 参照组 | ||||||

| 是 | 59 | 39.1 | 381 | 62.5 | 0.39 | 0.27~0.56 | 26.19 | <0.001 | 0.37 | 0.25~0.56 | <0.001 |

| 吃过生冷食品 | |||||||||||

| 否 | 94 | 62.3 | 351 | 57.5 | 参照组 | ||||||

| 是 | 57 | 37.7 | 259 | 42.5 | 0.82 | 0.57~1.19 | 0.92 | 0.337 | - | - | |

| 吃过凉卤菜 | |||||||||||

| 否 | 77 | 51.0 | 439 | 72.0 | 参照组 | ||||||

| 是 | 74 | 49.0 | 171 | 28.0 | 2.47 | 1.71~3.55 | 23.44 | <0.001 | 2.64 | 1.81~3.85 | <0.001 |

| 注:(1)Fisher精确概率法,其他均为χ2检验。 | |||||||||||

现场调查发现,州民中食堂有充足的操作空间,食堂从业人员均持有效的健康证,但食品加工流程存在交叉污染的可能,器具存在生熟混用的情况(生熟菜盆无相应标识或区别),食品留样不规范(每个菜品独立存放、完善留样标识)。食堂售卖生冷食品和熟冷食品(凉卤菜)的现象普遍存在,生冷食品为学校食堂自制,凉卤菜为外购后在学校食堂销售。凉卤菜为一家无证经营的家庭作坊制作,作坊的卫生条件差,仅作坊主一人制作和销售食品,作坊主虽有健康证,但未经过食品安全知识培训。 2.6 实验室检测

共采集学校食堂食品留样样本101份(其中有60份样品为留样待查)、砧板擦拭样2份、水样18份、饮料4份、患者肛拭标本28份、从业人员(食堂)肛拭样本21份、饮用水中游离余氯监测4份。在28份患者肛拭样本中检出4株鼠伤寒沙门菌;18份水样中,致病菌未检出,理化指标未超标。36份食品样本中,食品标本致病菌检测均为阴性。

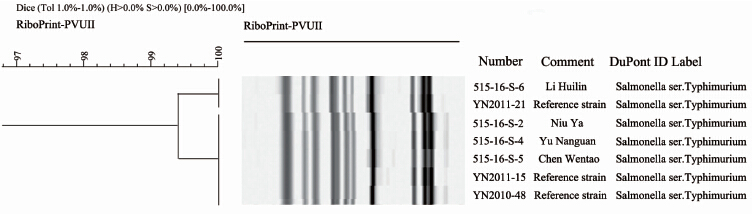

4株沙门菌经血清学鉴定为O4、O5、O12凝集,Hi凝集、H1、H2无法凝集。采用荧光定量PCR扩增其鞭毛基因(fliC)及RiboPrinter基因指纹鉴定仪进行鉴定,结果均为鼠伤寒沙门菌,见图 1;所有菌株均对氨苄西林、β内酰胺酶抑制剂(氨曲南、亚胺培南等)以及四环素耐药,对第三代头孢菌素、喹诺酮类和磺胺类抗生素敏感。

|

| 图 1 4株疫情菌株和3株参考菌株RiboPrinter分型鉴定及同源性分析结果 Figuer 1 RiboPrinter subtyping of 4 isolated strains and homology with 3 reference strains |

对分离到的4个菌株进行PFGE方法分析,结果显示:菌株BN2012002与其余3个菌株的双酶切带型略有差异,其中XbaⅠ的酶切带型与其余菌株带型相似度为96.97%,而SpeⅠ的酶切带型与其余菌株带型相似度为95.46%,见图 2,其余3个菌株的双酶切带型完全一致。基因指纹鉴定仪分析,4株菌均归入RiboGroup PVUII 515-6-S-1,且相互间相似率>90%(图 1),属同一来源菌株。

|

| 图 2 4株鼠伤寒沙门菌的XbaⅠ酶切和SpeⅠ酶切PFGE结果 Figuer 2 Result of PFGE-XbaⅠ and PFGE-SpeⅠ for 4 S. typhimurium strains |

当地食品药品监督管理局于10月18日封存了食堂的可疑食物,对油、米、面进行了置换;加强了学校医务室的医务人员的配置,所有新发病例先经过学校医务室的诊断、分类和登记,病情较轻的患者在校医务室采取门诊治疗,病情较重的患者送傣医院住院治疗,加强了病例的早期发现和早期治疗。为避免由于本疫情引发学生情绪紧张而导致群体性癔病,疾控机构组织1名专业心理咨询师对学生进行心理咨询和疏导。本次疫情无重症病例和死亡病例发生,未引发心理疾患。 3 讨论

沙门菌引起的食物中毒是全球性的食物安全问题,通常占细菌性食物中毒的前一、二位,是我国细菌性食物中毒的首要病原学病因,在全国各省、自治区、直辖市均有发生。1985年以前,鼠伤寒是我国沙门菌食物中毒的第一位血清型,占29.5%;1985 2006年394起沙门菌食物中毒的细菌分型中排前2位的分别是肠炎(S.enteritidis,占34.5%)、鼠伤寒(S.typhimurium,占17.8%)[1]。

本次事件从4例典型患者的肛拭子中分离出鼠伤寒沙门菌,且分离到的4株致病菌具有同源型,可以判定此次聚集性腹泻事件是由同一鼠伤寒沙门菌感染引起。致病菌耐药性分析发现,在本次事件分离到的鼠伤寒沙门菌对氨苄青霉素、β内酰胺酶抑制剂(氨曲南、亚胺培南等)以及四环素耐药,对第三代头孢菌素、喹诺酮类和磺胺类抗生素敏感,为制定临床治疗方案提供了科学依据。国内近几年其他研究也提示四环素、β内酰胺类抗生素的耐药比例较高,且对氨苄西林、喹诺酮类和磺胺类药物的耐药呈逐年上升趋势[2]。

本次事件的病例所表现的临床症状以发热、腹泻为主,病情多符合一般沙门菌感染的特点[3]。同时,调查发现患者的其他临床表现变化较大,可能与感染后在体内的病理变化不同有关。患者散在分布在多个班级,没有班级的聚集性发病,这与沙门菌感染后多数为隐性感染有关,也提示本次事件的感染覆盖面较广。调查也发现低年龄组罹患率要低于高年龄组,女生发病较男生为多,这可能与不同年龄组的进食量以及女生抵抗力较低有关。

病例对照的结果提示,食用凉卤菜是本次事件的可疑食物。现场调查发现凉卤菜是由校外无证经营、卫生条件不达标的熟食作坊提供,且18日停止售卖凉卤菜的后,学生发病迅速下降,在采取控制措施后第2天无新发病例,佐证了通过流行病学确定的事件发生原因。同时,本次调查也发现,以喝瓶装水为主要饮水类型是腹泻的保护因素,提示具有良好饮食卫生习惯的学生,能够更好的选择安全食物和饮用水。在类似人群高度聚集的场所发生暴发疫情容易导致群体性癔病的发生,本次事件实施了早期心理干预措施,未发生由于焦虑等引起心理疾患的现象,在现场控制中心理干预措施非常必要[4]。

病例发病时间的流行病学曲线显示,在发生本次事件的前一周,也有个别腹泻病例发生,但考虑到10月13、14日为周末,学生放假在家中就餐,15日才开始在学校就餐,且沙门菌的最长潜伏期为72 h(最短6 h,平均12~36 h)[5],15日之前的病例可视为本底发病,不纳入本次研究。首例病例按15日后发病计算,调查显示首例病例发病为15日14:00时,即早餐后6 h、午餐后2 h。由于17日前均有凉卤菜售卖,不能明确提示本次事件是由具体哪一餐食用可疑食物造成的,考虑为连续暴露(15 17日)所引起的聚集性腹泻。

本次调查存在一个局限性,学校食堂留样未保留生冷食物的样品,未能采集到可疑食物的样品进 行检测。虽然流行病学证据明确指出食堂售卖的生冷食物是本次事件的高度可疑食物,但未能取得直接的病原学证据。由于食品药品监督部门明确要求“不得向学生提供荤素凉拌菜”,在备案的菜单和食品留样中,均没有荤素凉拌菜的品种。

本次调查发现,学校食堂违规售卖校外加工的熟食、自制凉拌菜的现象,也是导致本次事件的主要原因。因此,有必要进一步加大对《食品安全法》及其《实施办法》、《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》的宣传和执行力度,强化对托幼机构、学校以及其他集体单位食堂的监管,加强对从业人员的从业教育,规范从业行为,严格禁止售卖校外加工的熟食、自制凉拌菜,并进一步强化食堂留样制度。

| [1] | Zhu C,Xu XB. Serological diagnosis of Salmonella-species[M].Shanghai:Tongji University Press,2009.(in Chinese) 朱超,许学斌. 沙门菌属血清型诊断[M]. 上海:同济大学出版社,2009. |

| [2] | Lin M,Li XH. Research on drug resistance of Salmonella[J].Journal of Medical Postgraduates,2012,25(4):427-429.(in Chinese) 林梅,李晓华. 沙门菌耐药性现状分析[J].医学研究生学报,2012,25(4):427-429. |

| [3] | Warrell DA,Timothy MC,John DF. Oxford Textbook of Medicine: Infection[M]//Li N, 4ed. Beijing:The Peoples Medical Publishing House,2011:275-277.(in Chinese) Warrell DA,Timothy MC,John DF. 牛津传染病学[M]//李宁,译.4版. 北京:人民卫生出版社,2011:275-277. |

| [4] | Yi L,Wang ZC,Jiang ZK,et al. Reseach progress of mental intervention on emergency public health[J]. Chinese Journal of Public Health,2010,26(7):929-930.(in Chinese) 易凌,王忠灿,姜志宽,等. 突发公共卫生事件心理干预研究进展[J].中国公共卫生,2010,26(7):929-930. |

| [5] | Heymann DL. Control of communicable diseases manual[M]. 18th ed. Washington:American Public Health Association,2008:534-540. |

2014, Vol. 29

2014, Vol. 29