扩展功能

文章信息

- 秦颖, 冯录召, 余宏杰

- QIN Ying, FENG Lu-zhao, YU Hong-jie

- 2015年春夏季全国猩红热疫情流行病学特征分析

- Epidemiology of scarlet fever in China during spring to summer season 2015

- 疾病监测, 2015, 30(12): 1002-1007

- Disease Surveillance, 2015, 30(12): 1002-1007

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2015.12.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-08-18

猩红热(scarlet fever)是由化脓性链球菌(Streotococcus pyogenes)[A群β型溶血性链球菌(group A streptococcal,GAS)包含的最主要菌种,两者几乎等价]感染引起的急性呼吸道传染病,以发热、咽峡炎、全身弥漫性鲜红色细小皮疹和疹退后明显的脱屑为主要特征。大多数患者预后良好,少数可出现免疫或毒素介导的严重并发症,极少数死亡。猩红热曾经是世界范围内广泛流行的严重传染病[1]。随着青霉素的发现以及二战结束后社会经济和医疗条件的改善,猩红热的发病率和病死率大幅下降[2]。但是从20世纪80年代中期到90年代,严重侵袭性GAS感染在欧洲和北美卷土重来[3, 4]。最近10年,世界各国有关猩红热暴发的报道也再次增多,除我国之外还有越南、英国、西班牙、加拿大和美国等[5, 6, 7, 8, 9]。

该病在我国属法定报告的乙类传染病,20122013年疫情呈下降趋势,20142015年疫情再次回升。自2011年以后,尚无针对全国疫情形势的分析报告发表[10, 11]。为反馈全国猩红热疫情动态,及时通报全国疫情形势,现对2015年截至7月31日病例报告数据进行阶段性分析。

1 材料与方法 1.1 数据来源所有数据均来自全国“传染病报告信息管理系统”的统计报表。纳入统计的仅包括已审核的临床诊断病例和实验室诊断病例,不含港、澳、台和外籍居民。统计时间范围是2005年1月1日至2015年7月31日。为保证年度间的可比性,所有数据均按照病例的审核日期统计。病例的地区分布按照其现住址统计。统计报表下载时间是2015年8月3日。

1.2 统计学分析根据上述报表数据,采用Excel 2010软件,对病例的地区分布、时间分布和基本人口统计学特征进行描述性分析。采用ArcGis 10.2软件绘制地图。

2 结果 2.1 2015年疫情概况截至7月31日,全国共报告猩红热病例43 524例,报告发病率为3.2/10万,报告发病数较2014年同期上升44%,较上一个高峰年份2011年同期上升22%,共报告1例死亡。报告病例中,实验室诊断的比例仍然较低,仅占5%。报告病例的实验室诊断比例较高的省(直辖市)为上海(51%)和浙江(6%)。

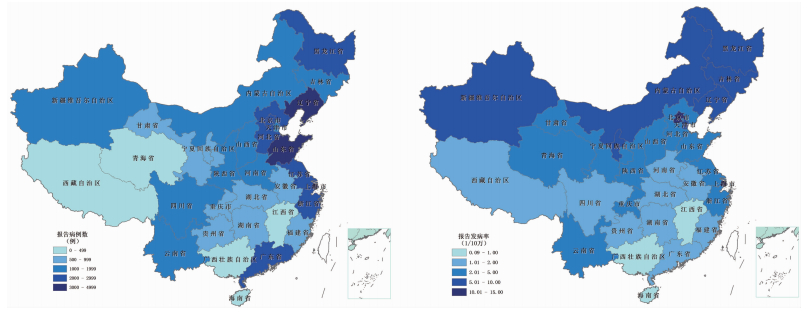

2.1.1 地区分布全国31个省(自治区、直辖市)均有猩红热病例报告,见图 1。报告发病率2/10万以上的省份有19个,多位于长江以北,但也包括部分南方省市(上海、浙江、云南、重庆)。报告发病率居前5位的省(直辖市、自治区)依次为上海(14.0/10万)、北京(11.8/10万)、辽宁(9.3/10万)、宁夏(8.1/10万)和天津(7.7/10万)。报告发病数1000例以上的省份有18个,除东北、华北和华东外,还包括部分西北、西南、东南省份。报告发病数居前5位的省(直辖市)依次为辽宁(4098例)、山东(3662例)、上海(3381例)、浙江(2562例)和北京(2484例)。

|

| 图 1 2015年1月1日至7月31日全国报告猩红热发病数(左图)及发病率(右图)地区分布 Figure.1 Area distribution of scarlet fever cases (left) and incidence (right) in China, January 1-July 31,2015 |

与2014年同期相比,27个省份(87%)报告病例数上升,见表 1。增加病例数居前5位的省(直辖市)依次为辽宁(2081例)、浙江(1454例)、上海(1116例)、河南(755例)和江苏(726例)。增幅排名前5位的省(直辖市)依次为重庆(213%)、青海(147%)、安徽(139%)、浙江(131%)和河南(118%)。

| 位次 | 报告省(直辖市、自治区) | 2015年 | 2014年 | 增量(例) | 增量占全国总增量百分比(%) | 增幅(%) |

| 1 | 辽宁 | 4 098 | 2 017 | 2 081 | 16 | 103 |

| 2 | 山东 | 3 662 | 3 038 | 624 | 5 | 21 |

| 3 | 上海 | 3 381 | 2 265 | 1 116 | 8 | 49 |

| 4 | 浙江 | 2 562 | 1 108 | 1 454 | 11 | 131 |

| 5 | 北京 | 2 484 | 2 501 | -17 | 0 | -1 |

| 6 | 河北 | 2 382 | 1 644 | 738 | 6 | 45 |

| 7 | 江苏 | 2 293 | 1 567 | 726 | 5 | 46 |

| 8 | 黑龙江 | 2 168 | 1 719 | 449 | 3 | 26 |

| 9 | 广东 | 2 101 | 1 510 | 591 | 4 | 39 |

| 10 | 山西 | 1 770 | 1 459 | 311 | 2 | 21 |

| 11 | 吉林 | 1 669 | 1 865 | -196 | -1 | -11 |

| 12 | 内蒙古 | 1 575 | 1 591 | -16 | 0 | -1 |

| 13 | 新疆 | 1 482 | 973 | 509 | 4 | 52 |

| 14 | 河南 | 1 397 | 642 | 755 | 6 | 118 |

| 15 | 四川 | 1 363 | 722 | 641 | 5 | 89 |

| 16 | 云南 | 1 349 | 695 | 654 | 5 | 94 |

| 17 | 陕西 | 1 190 | 567 | 623 | 5 | 110 |

| 18 | 天津 | 1 132 | 1 034 | 98 | 1 | 9 |

| 19 | 安徽 | 747 | 312 | 435 | 3 | 139 |

| 20 | 湖南 | 675 | 430 | 245 | 2 | 57 |

| 21 | 湖北 | 666 | 364 | 302 | 2 | 83 |

| 22 | 重庆 | 601 | 192 | 409 | 3 | 213 |

| 23 | 甘肃 | 559 | 543 | 16 | 0 | 3 |

| 24 | 贵州 | 544 | 313 | 231 | 2 | 74 |

| 25 | 宁夏 | 530 | 514 | 16 | 0 | 3 |

| 26 | 福建 | 504 | 252 | 252 | 2 | 100 |

| 27 | 广西 | 309 | 177 | 132 | 1 | 75 |

| 28 | 青海 | 230 | 93 | 137 | 1 | 147 |

| 29 | 西藏 | 51 | 34 | 17 | 0 | 50 |

| 30 | 江西 | 41 | 76 | -35 | 0 | -46 |

| 31 | 海南 | 9 | 6 | 3 | 0 | 50 |

| 合计 | 43 524 | 30 223 | 13 301 | 100 | 44 |

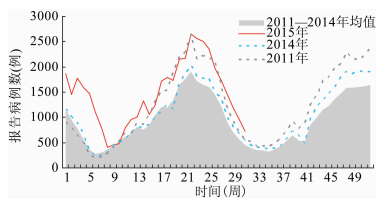

2015年17月猩红热报告病例季节性分布特点与往年类似,但春季高峰显著高于2014年,甚至超过上一个高峰年份2011年的水平,见图 2。2015年18周猩红热报告呈下降趋势,报告病例数较2014年和2011年同期分别上升116%和178%。自第9周开始呈现上升趋势,第22周达到单周报告病例数高峰(2654例),第2331周恢复下降趋势,第931周猩红热报告病例数较2014年和2011年同期分别上升34%和9%。

|

| 图 2 2011年1月至2015年7月全国报告猩红热病例周分布 Figure.2 Weekly distribution of scarlet fever cases from January 2011 to July 2015 in China |

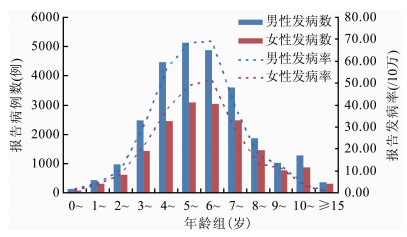

截至7月31日,猩红热发病人群中15岁以下儿童及青少年占99%,其中3~9岁儿童病例数最多,占总数的88%,与往年相似,见图 3。报告发病率前3位的年龄分别是6岁(61.1/10万)、 5岁(59.5/10万)和4岁(47.6/10万)。男性报告病例数高于女性,男女性别比约为1.6∶1。幼托儿童占45%,学生占34%,散居儿童占20%,三者合计占99%,也与2014年相似。

|

| 图 3 2015年1月1日至7月31日全国报告猩红热病例年龄分布 Figure.3 Age distribution of scarlet fever cases from January 1-July 31 in 2015 in China |

截至7月31日,报告发病率为14.0/10万,居全国第1位,报告发病数3381例,居全国第3位。与2014年同期相比,上海市报告发病数增加1116例,报告发病率上升49%。所有县(区)均有发病报告。病例主要分布在闵行区(1193例)、松江区(457例)、浦东新区(432例)、青浦区(379例)和徐汇区(210例),占全市的79%。

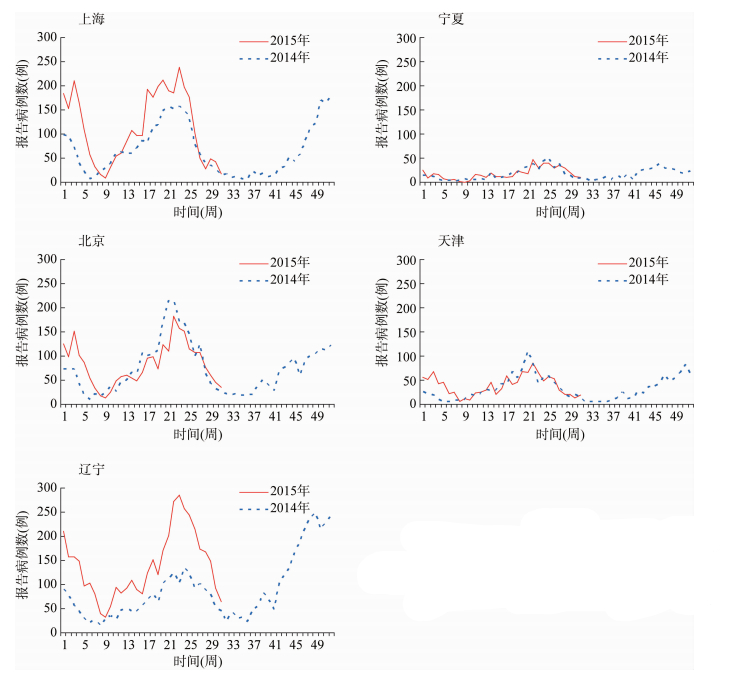

2015年19周猩红热发病呈下降趋势,自第10周起逐步上升,第23周达到春夏季顶峰,峰值较2014年增加51%,其后快速下降,见图 4。年龄分布与2014年基本一致,集中在3~9岁,占全市报告病例的93%。病例以幼托儿童、学生和散居儿童为主,分别占45%、34%和20%。

|

| 图 4 2014年1月至2015年7月我国重点省份报告猩红热病例周分布 Figure.4 Weekly distribution of scarlet fever cases in selected provinces in China from January 2014 to July 2015 |

截至7月31日,北京市报告发病率为11.8/10万,居全国第2位,报告发病数2484例,居全国第5位。与2014年同期相比,北京市报告发病数减少17例,报告发病率下降1%。所有县(区)均有发病报告。报告发病数居前5位的县(区)依次为海淀区(442例)、朝阳区(335例)、大兴区(276例)、西城区(243例)和丰台区(240例),此5区共占62%。

2015年19周猩红热发病呈下降趋势,自第10周起逐步上升,第22周达到春夏季顶峰,峰值略低于2014年,之后呈下降趋势(图 4)。

年龄分布与2014年基本一致,集中在3~9岁,占全市报告病例的92%。病例以幼托儿童、学生和散居儿童为主,分别占47%、42%和11%。

2.2.3 辽宁省截至7月31日,辽宁报告发病率为9.3/10万,居全国第3位,报告发病数4098例,居全国第1位。与2014年同期相比,辽宁省报告发病数增加至2081例,报告发病率上升103%。病例主要分布在大连市(1391例)和沈阳市(1358例)、本溪市(205例)、鞍山市(183例)和营口市(148例),占全省总数的80%。95%的县(区)有发病报告。报告发病数居前5位的县(区)依次为大连市甘井子区(556例)、沈阳市铁西区(301例)、大连市金州新区(210例)、大连市沙河口区(201例)及沈阳市和平区(177例)。

2015年19周猩红热发病呈下降趋势,自第10周起逐步上升,第23周达到春夏季顶峰,峰值超过2014年的2倍,之后呈下降趋势(图 4)。年龄分布与2014年基本一致,集中在3~9岁,占89%。病例以幼托儿童、学生和散居儿童为主,分别占45%、41%和14%。

2.2.4 宁夏回族自治区(宁夏)截至7月31日,宁夏报告发病率为8.1/10万,居全国第4位,报告发病数530例,居全国第25位。与2014年同期相比,宁夏报告发病数增加16例,报告发病率上升3%。病例主要分布在银川市(305例)、中卫市(94例)和吴忠市(88例),共占92%。所有县(区)均有发病报告。报告发病数居前5位的县(区)依次为银川市兴庆区(154例)、中卫市沙坡头区(90例)、银川市金凤区(55例)、银川市贺兰县(42例)和吴忠市青铜峡市(38例)。

2015年19周猩红热发病呈下降趋势,自第10周起逐步上升,第22周处于春夏季顶峰,峰值接近2014年,之后波动下降(图 4)。年龄分布与2014年基本一致,集中在3~8岁,占全自治区报告病例的87%。病例以幼托儿童、学生和散居儿童为主,分别占58%、23%和18%。

2.2.5 天津市截至7月31日,天津报告发病率为7.7/10万,居全国第5位,报告发病数1132例,居全国第18位。与2014年同期相比,天津市报告发病数增加98例,报告发病率上升9%。所有县(区)均有发病报告。病例主要分布在滨海新区(266例)、南开区(146例)、河东区(123例)、河西区(108例)和北辰区(79例),占全市的64%。

2015年18周猩红热发病呈下降趋势,自第9周起逐步上升,第22周达到春夏季顶峰,峰值略低于2014年,之后呈下降趋势,并于第25、26周出现小幅反弹(图 4)。年龄分布与2014年基本一致,集中在3~9岁,占全市报告病例的90%。病例以学生、幼托儿童和散居儿童为主,分别占45%、32%和24%。

3 讨论2005年以来,我国猩红热疫情出现反弹,年度报告发病数均在2万例以上,报告发病率在1.5/10万~4.8/10万间,并呈现约3~4年的周期性波动。上一个高峰年份为2011年,20122013年疫情呈下降趋势。2014年疫情再次回升,报告发病数超过5万例,报告发病率达4.0/10万,较2013年上升58%。

2015年17月的流行强度再次超过上一年同期水平,甚至超过上一个高峰年份2011年,全国87%的省份的报告发病数较2014年同期升高。我国猩红热报告季节性明显,年内一般有2个发病高峰,最高峰发生在春夏季(36月),其次为秋冬季(101月)。最北方省份的秋冬季高峰开始时间一般较最南方省份早1~2个月。今年猩红热报告发病率地理分布与往年相似,从北到南大致呈梯次降低,报告发病率最高的省份(5.0/10万以上)除上海外仍集中在长江以北。高发年龄3~9岁,高发人群仍为幼托儿童、学生及散居儿童。

近年疫情上升可能与群体免疫水平变化、流行菌株替换或基因突变有关[5]。我国对GAS分离菌株的分析发现,不同年代流行菌株的主要基因型别不同,耐药比例也有变化[12, 13]。各地近年以emm12和emm1为主要型别,emm12比例逐渐上升[13, 14, 15, 16, 17, 18]。2000年以前对红霉素和克林霉素耐药很少,而近年耐药比例接近100%[12, 13, 16, 19, 20]。香港特区研究表明,获得超抗原ssa和编码多重耐药基因的转位因子与emm12型菌株的扩散有关[21]。因此建议有条件的地区应开展或继续开展菌株型别、毒力和药敏检测,监测流行菌株超抗原和多重耐药情况。

整体来说,目前已经处于春夏季高峰收尾阶段,预计11月至次年1月将迎来冬季高峰,需采取措施做好冬季高峰的防控和应对。猩红热的防控要点一是减少病原传播,二是预防严重并发症。建议各地疾病预防控制机构密切关注猩红热疫情动态,适时开展宣教工作,做好学校和托幼机构防控管理,及时向医疗机构反馈疫情动态、沟通病原和药敏监测情况,以利于早期应用有效抗生素进行经验性治疗;同时也建议增加对医务人员的猩红热诊断、治疗和防控相关知识的培训,提高医疗保健机构的早期诊断能力。

| [1] | Katz AR, Morens DM. Severe streptococcal infections in historical perspective[J]. Clin Infect Dis,1992,14(1):298-307. |

| [2] | Quinn RW. Comprehensive review of morbidity and mortality trends for rheumatic fever, streptococcal disease, and scarlet fever:the decline of rheumatic fever[J]. ClinInfect Dis,1989,11(6):928-953. |

| [3] | Bisno AL. The resurgence of acute rheumatic fever in the United States[J]. Annu Rev Med,1990,41:319-329. |

| [4] | Lamagni TL, Efstratiou A, Vuopio-Varkila J, et al. The epidemiology of severe Streptococcus pyogenes associated disease in Europe[J]. Euro Surveill,2005,10(9):179-184. |

| [5] | Wong SSY, Yuen KY. Streptococcus pyogenes and re-emergence of scarlet fever as a public health problem[J]. Emerg Microbes Infect,2012,1(7):1-10, doi:10.1038/emi.2012.9. |

| [6] | Yang P, Peng XM, Zhang DT, et al. Characteristics of group a Streptococcus strains circulating during scarlet fever epidemic, Beijing, China,2011[J]. Emerg Infect Dis,2013,19(6):909-915. |

| [7] | Chen ML, Yao WL, Wang XH, et al. Outbreak of scarlet fever associated with emm12 type group A Streptococcus in 2011 in Shanghai, China[J]. Pediatr Infect Dis J,2012,31(9):e158-e162. |

| [8] | Luk EYY, Lo JYC, Li AZL, et al. Scarlet fever epidemic, Hong Kong,2011[J]. Emerg Infect Dis,2012,18(10):1658-1661. |

| [9] | Guy R, Willianms C, Irvine N, et al. Increase in scarlet fever notifications in the United Kingdom,2013/2014[J]. Euro Surveill,2014,19(12):20749. |

| [10] | Li LL, Jiang XH, Sui X, et al. Epidemiologic characteristics of scarlet fever in China,2005-2011[J]. Chinese Journal of Public Health,2012,28(6):826-827.(in Chinese) 李雷雷,蒋希宏,隋霞,等.中国2005-2011年猩红热疫情流行病学分析[J]. 中国公共卫生,2012,28(6):826-827. |

| [11] | Liu Z, Wang BX, Wang SC. Epidemiological tendency of scarlet fever in China(2003-2008)[J]. Journal of Public Health and Preventive Medicine,2009,20(5):21-22,25.(in Chinese) 刘展,王本旭,汪水城.全国2003-2008年猩红热流行动态分析[J]. 公共卫生与预防医学,2009,20(5):21-22, 25. |

| [12] | Ke BX, Li BS, Tan HL, et al. Etiological characteristics of Streptococcus pyogenes isolated from children with scarlet fever in Guangdong province, China[J]. Chinese Journal of Microbiology and Immunology,2013,33(5):360-363.(in Chinese) 柯碧霞,李柏生,谭海玲,等.广东省猩红热患儿酿脓链球菌病原学特征分析[J]. 中华微生物学和免疫学杂志,2013,33(5):360-363. |

| [13] | Liang YM, Liu X, Chang HS, et al. Epidemiological and molecular characteristics of clinical isolates of Streptococcus pyogenes collected between 2005 and 2008 from Chinese children[J]. J Med Microbiol,2012,61(Pt 7):975-983. |

| [14] | Cui JH, Miao Y, Hu XF, et al. Genotyping of emm gene in group A hemolytic streptococcus from children in Xicheng district of Beijing from 2011 to 2013[J]. Chinese Journal of Health Laboratory Technology,2014,24(14):2048-2050, 2056.(in Chinese) 崔京辉,苗元,胡晓芬,等.2011-2013年北京市西城区儿童A组溶血性链球菌的emm基因分型[J]. 中国卫生检验杂志,2014,24(14):2048-2050, 2056. |

| [15] | Li J, Liu S, Peng XM, et al. Study on types of M protein gene in group A streptococcus isolated from children in Beijing,2011[J].Chinese Journal of Preventive Medicine,2012,46(12):1107-1111.(in Chinese) 李静,刘爽,彭晓旻,等.2011年北京市儿童携带A组链球菌的M蛋白基因分型研究[J]. 中华预防医学杂志,2012,46(12):1107-1111. |

| [16] | Zhou H, Wang Y, Tang DZ, et al. Etiology of scarlatina in Harbin city 2011[J]. Chinese Journal of Public Health Engineering,2015,14(2):157-159.(in Chinese) 周浩,王玥,唐道洲,等.2011年哈尔滨市猩红热病原学调查分析[J]. 中国卫生工程学,2015,14(2):157-159. |

| [17] | Wu SS, Peng XM, Ma CN, et al. The epidemiology characteristics and emm genotypes of scarlet fever cases in Beijing in 2012[J]. Chinese Journal of Infectious Diseases,2014,32(6):368-371.(in Chinese) 吴双胜,彭晓旻,马春娜,等.2012年北京市猩红热病例流行病学和emm基因特征[J]. 中华传染病杂志,2014,32(6):368-371. |

| [18] | Liu ZY, Fang M, Hu B, et al. Molecular types of group a streptococcus isolated from scarlet fever patients and asymptomatic carriers in Shandong province,2013[J]. Chinese Journal of Epidemiology,2014,35(12):1375-1378.(in Chinese) 刘贞艳,房明,胡彬,等.山东省2013年致猩红热及无症状携带者A群链球菌分子分型研究[J]. 中华流行病学杂志,2014,35(12):1375-1378. |

| [19] | Liu S, Li J, Peng XM, et al. Characteristics and related factors related to the resistance on antibiotics among group A streptococcus strains isolated from children in Beijing, during May and July 2011[J]. Chinese Journal of Epidemiology,2012,33(11):1133-1138.(in Chinese) 刘爽,李静,彭晓旻,等.北京市儿童A组链球菌分离株耐药特征及相关因素研究[J]. 中华流行病学杂志,2012,33(11):1133-1138. |

| [20] | Liang Y, Zhang L, Ma SM, et al. Etiology detection and drug sensitive test in patients with scarlet fever in Jinan, Shandong province[J/CD]. Chinese Journal of Experimental and Clinical Infectious Diseases(Electronic Version),2014,8(4):493-495.(in Chinese) 梁艳,张丽,马书敏,等.山东济南地区猩红热的病原学检测及药敏分析[J/CD]. 中华实验和临床感染病杂志(电子版),2014,8(4):493-495. |

| [21] | Davies MR, Holden MT, Coupland P, et al. Emergence of scarlet fever Streptococcus pyogenes emm12 clones in Hong Kong is associated with toxin acquisition and multidrug resistance[J]. Nat Genet,2015,47(1):84-87. |

2015, Vol. 30

2015, Vol. 30