扩展功能

文章信息

- 欧剑鸣, 吴生根, 陈武, 洪荣涛, 翁育伟, 蔡少健, 张拥军, 王金章, 詹美蓉, 黄峥强, 王灵岚

- OU Jian-ming, WU Sheng-gen, CHEN Wu, HONG Rong-tao, WENG Yu-wei, CAI Shao-jian, ZHANG Yong-jun, WANG Jin-zhang, ZHAN Mei-rong, HUANG Zheng-qiang, WANG Ling-lan

- 福建省2014年登革热流行病学特征分析

- Epidemiology of dengue fever in Fujian, China, 2014

- 疾病监测, 2016, 31(1): 14-17

- Disease Surveillance, 2016, 31(1): 14-17

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.01.005

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-08-19

2. 福建省人兽共患病研究重点实验室, 福建 福州 350001;

3. 福建医科大学公共卫生学院, 福建 福州 350003

2. Key Laboratory for Zoonosis Research of Fujian Province, Fuzhou 350001, Fujian, China;

3. Public Health School of Fujian Medical University, Fuzhou 350003, Fujian, China

2014年全国共报告登革热病例46 864例,其中死亡6例,是1989年登革热纳入我国乙类传染病管理以来的最高水平,全国有27个省报告登革热病例,其中4个省有本地暴发疫情,福建省是其中之一[1]。福建省地处亚热带,与东南亚国家交往频繁,登革热一直是本地区重点防治的急性传染病之一。近20年的监测资料表明,福建省登革热疫情以输入性病例为主,但1999、2004、2007和2008年也出现过本地感染暴发疫情[2, 3, 4, 5]。为了科学、有效地进行登革热防控,本研究对2014年福建省登革热的流行特征进行了分析。

1 材料与方法 1.1 资料来源登革热病例的个案和暴发疫情数据来源于“中国疾病预防控制信息系统”中的“传染病报告信息管理系统”和“突发公共卫生事件报告管理系统”,包含发病日期为2013-2014年、现住址为福建省的确诊和临床诊断登革热病例,数据下载时间为2015年8月1日。人口数据由国家统计局提供。

1.2 统计学分析使用EpiInfo 7软件进行统计分析,根据登革热个案卡备注栏中的信息,将病例分为本地感染、境外输入和境内输入3种。应用描述性流行病学方法分析登革热疫情的流行病学特征。非正态资料的差别比较用秩和检验,正态资料的差别比较用方差分析,定性资料的统计推断使用χ2检验。

2 结果 2.1 概况2014年福建省共报告登革热297例,无死亡病例,其中,实验室诊断病例234例,临床诊断病例63例;本地感染247例(83.2%),境外输入病例32例(10.8%),境内输入18例(6.1%)。2013年福建省共报告登革热62例,其中本地感染1例,输入性病例61例。2014年与2013年相比,总病例数上升了3.8倍,本地感染病例上升了246倍,输入性病例减少了18.0%。

2.2 流行特征 2.2.1 地区分布病例分布于福建省9个设区市88个县(市、区)中的7个设区市24县(市、区),其中莆田市149例,南平市100例,泉州市22例,福州市17例,宁德市5例,厦门市3例,龙岩市1例。莆田市和南平市的病例数占全省病例数的83.8%,见表 1。莆田、南平、福州3个设区市出现本地暴发疫情,南平市自2004年以来首次报告本地感染暴发疫情,泉州市和宁德市自2004年以来首次报告本地感染病例(各1例),龙岩市自2004年以来首次报告输入性病例(1例)。莆田市涵江区和南平市建瓯市2个区(市)报告的病例数占全省病例数的71.2%(212/297)。2013年全省6个设区市15个县(市、区)报告62例病例,其中1例本地感染病例由福州市报告。

| 地区 | 本地感染病例数 | 输入性病例数 | 总计 | 输入性病例占百分比(%) | |

| 境内 | 境外 | ||||

| 莆田市 | 144 | 3 | 2 | 149 | 3.4 |

| 南平市 | 96 | 4 | 0 | 100 | 4.0 |

| 泉州市 | 1 | 8 | 13 | 22 | 95.0 |

| 福州市 | 5 | 1 | 11 | 17 | 71.0 |

| 宁德市 | 1 | 1 | 3 | 5 | 80.0 |

| 厦门市 | 0 | 1 | 2 | 3 | 100.0 |

| 龙岩市 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.0 |

| 合计 | 247 | 18 | 32 | 297 | 17.0 |

全年12月均有病例,其中9、10月病例数最多,占88.9%(264/297)。境外输入引起本地感染病例仅8、9、10、11月发生。而输入性病例全年12个月均有发生。2013年除1月无病例报告外,其余月份均有病例报告,1例本地感染病例出现在6月。

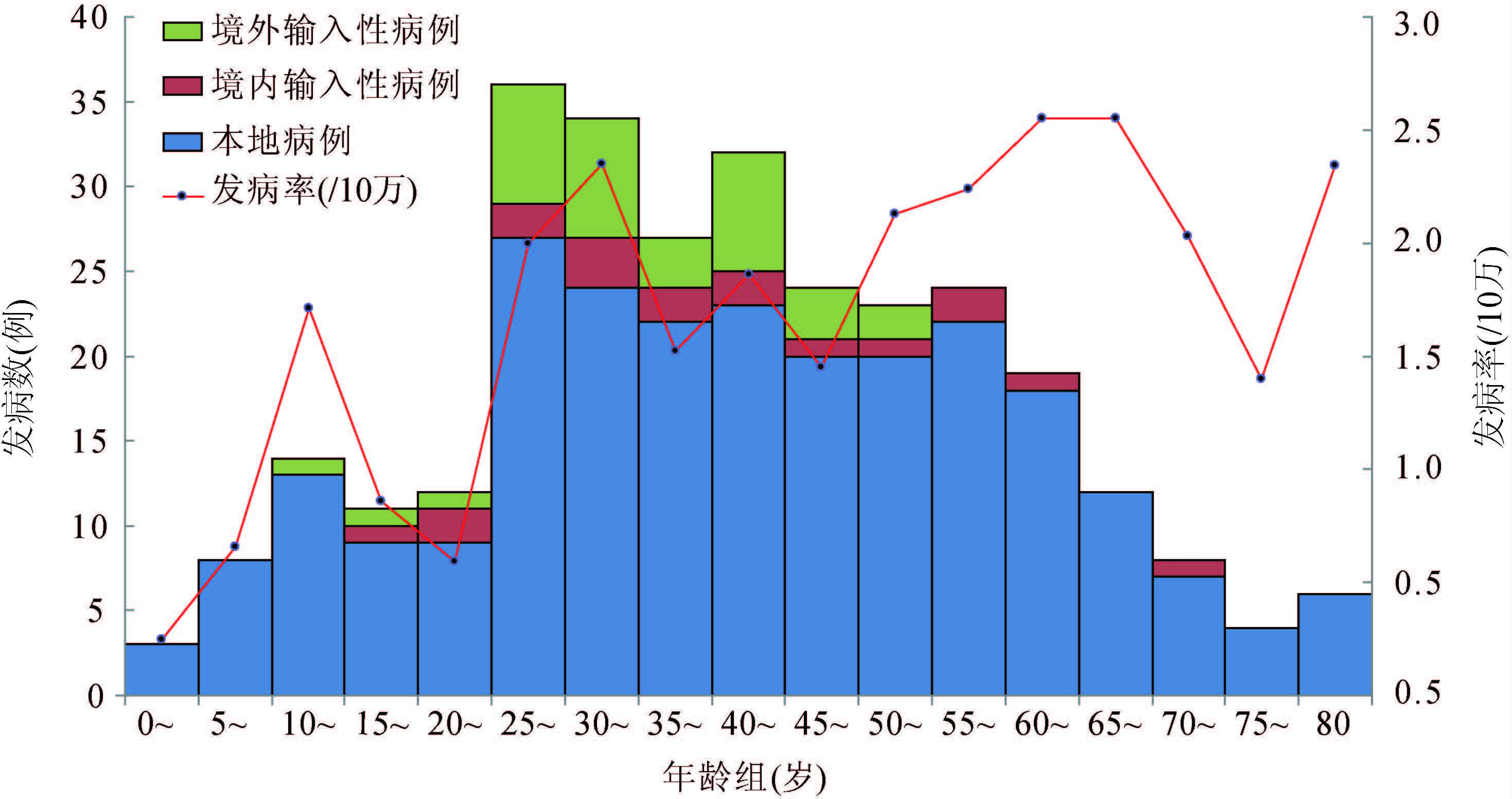

2.2.3 年龄、性别分布男性135例,女性162例;平均(40.9±18.3)岁,最小2岁,最大94岁,基本涵盖全年龄组人群,25~65岁年龄组病例占总数的73.7%(219/297)。25岁以下年龄组发病率低于2/10万。境外输入性病例年龄为(34.7±9.6)岁,境内输入性病例为(40.1±15.2)岁,本地感染病例的年龄为(41.8±19.2)岁,三者差异无统计学意义(F=2.18,P﹥0.05)。但境外输入性病例主要在中间年龄段,见图 1。

|

| 图 1 2014年福建省登革热病例年龄分布 Figure 1 Age distribution of dengue fever cases in Fujian Province,2014 |

发病前5位的职业(占总病例数的80.8%)分别为农民(46.1%)、家务及待业(11.1%)、学生(11.1%)、商业服务(10.4%)、干部职员(3.0%)。

2.3 输入性病例32例境外输入性病例来自10个国家,涵盖了东南亚、非洲、南美洲,以东南亚为主,分别为菲律宾、印度尼西亚各7例,马来西亚5例,泰国4例,巴布亚新几内亚、印度、越南各2例,新加坡、安哥拉、东帝汶各1例。18例境内输入性病例从广东省输入12例,海南省1例,5例为福建省莆田、南平发生本地暴发后输出到福建省的其他设区市。

2.4 时效性分析297例病例中,发病至诊断的间隔时间中位数为4.7 d,境外输入、境内输入及本地感染等3种类型的病例发病至诊断时间(H=20.6,P=0.000 03)差异有统计学意义,进一步两两比较,境外输入、境内输入差异无统计学意义。57.6%(171/297)的病例在发病后5 d内被发现。3种类型的病例发病后5 d内发现率差异有统计学意义(χ2=11.1,P=0.0039),进一步两两比较,境外输入、境内输入差异无统计学意义,见表 2。

| 感染地类型 | 病例数 | 发病至诊断时间(d)中位数 | 发病后5 d内发现的例数 | 5 d发现率(%) |

| 本地病例 | 247 | 4.6(2.7,6.6)(1)(0.3,32.9)(2) | 152 | 61.5 |

| 境外输入性病例 | 32 | 6.2(4.5,11.6)(1)(0.4,24.4)(2) | 10 | 31.4 |

| 境内输入性病例 | 18 | 5.7(3.6,10.6)(1)(0.4,19.4)(2) | 9 | 50.0 |

| 合计 | 297 | 4.7(2.7,6.6)(1)(0.3,32.9)(2) | 171 | 57.6 |

| 注:(1)P25,P75;(2)最小数,最大数。 | ||||

2014年福建省登革热疫情较2013年度有大幅上升,达到近10年来的最高峰;本地感染病例的增加尤为明显,当年全省报告的登革热本地感染病例数超过2004-2013年全省报告本地感染病例数的总和[2]。2014年福建省登革热疫情以本地感染疫情暴发为主,境外输入病例涵盖了东南亚、非洲、南美洲,以东南亚国家为主,与往年输入性病例的特征一致[2]。与往年不同的是,还有18例境内输入性病例,其中12例来自于广东。应重视国内其他省份的输入性病例,提高临床医师,特别是基层医师的首诊识别发现能力,做到早发现、早报告、早采取措施。

一般来讲,在登革热地方性流行区,成年人多因曾被感染而具有一定免疫力,发病者多为儿童,而在新疫区发病多取决于与蚊媒接触的机会[6]。福建省2014年登革热疫情主要以输入引发的本地暴发为主,报告病例以青壮年为主,15岁以下年龄组发病率较低,也提示登革病毒在福建省尚未形成本地流行,人群普遍易感。但是福建省处于亚热带地区,适合伊蚊媒介孳生,并且与东南亚等登革热呈地方性流行的国家交往频繁,病例输入风险高,存在因输入引起的疫情暴发和扩散的危险。

登革热防治技术指南(中疾控传防发〔2014〕360号)中介绍病例发病前1 d至发病后5 d为病毒血症期。2014年报告297例病例中,发病至诊断的间隔时间中位数为4.7 d,最长为32.9 d(系回顾性诊断病例)。57.6%(171/297)的病例在发病后5 d内被发现,提示在健康教育、病例监测与管理方面有待进一步加强,以缩短发病到就诊时间间隔,做到早发现、早诊断、早报告和早做好防蚊隔离,减少疫情扩散的风险。在不同类型病例中,境外输入性病例发现能力最差,其次是境内输入性病例,最后是本地感染病例,因此尤其需提升及时发现输入性病例的能力。

监测资料显示,福建省登革热输入性病例全年12个月均有发生,但输入引起本地感染病例仅在8-11月发生,提示这一时段是发生登革热暴发疫情的高风险期[2]。应根据本地登革热流行特征,提早落实登革热防控的各项策略和措施,尤其是蚊媒控制和病例监测两个方面的工作,力争将蚊媒密度持续地控制在较低水平(BI < 5),通过提高临床医师(特别是基层医师)对登革热的识别能力,做到病例早发现、早报告、早采取措施,防止疫情扩散。

(志谢:本研究得到福建省各级疾病预防控制机构、医疗机构广大卫生工作者的大力支持,谨致诚挚谢意!)

| [1] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. Analysis of dengue fever epidemic in China in 2015 (As of March 1)[J]. Infectious Disease Special Report,2015,3(1): 1-4. (in Chinese)中国疾病预防控制中心传染病预防控制处. 2015年全国登革热疫情分析(截止3月1日)[J]. 传染病专报,2015,3(1): 1-4. |

| [2] | Chen W, Wu SG, Hong RT, et al. Prevalent characteristics dengue fever in Fujian province, 2004-2013[J]. Chinese Journal of Public Health,2015,31(1):1-4.(in Chinese)陈武,吴生根,洪荣涛,等.福建省2004-2013年登革热流行特征分析[J]. 中国公共卫生,2015,31(1):1-4. |

| [3] | Liu MH, Huang SY, Pan C. Clinical treatment of 1649 cases of Dengue fever[J]. Chinese Journal of Zoonoses,2002,18(4):132-133.(in Chinese)柳美化,黄恕英,潘晨.1999年福州市暴发流行登革热1649例的临床分析[J].中国人兽共患病杂志,2002,18(4):132-133. |

| [4] | Yan YS, Hong RT, Shen XN, et al. Study on the epidemiology and etiologic agent of dengue fever outbreaks in Fuzhou in 2004[J]. Chinese Journal of Epidemiology,2006,27(5):371-374.(in Chinese)严延生,洪荣涛,沈晓娜,等.福州市2004年登革热流行病学和病原学特征分析[J].中华流行病学杂志,2006,27(5):371-374. |

| [5] | Weng YW, Hong RT, Zhang SY, et al. Epidemiological Investigation on the dengue fever outbreak in Putian, Fujian Province in 2007[J]. Chinese Journal of Zoonoses,2009,25(4):330-333.(in Chinese)翁育伟,洪荣涛,张山鹰,等.福建省莆田市2007年登革热暴发的流行病学调查分析[J].中国人兽共患学报,2009,25(4):330-333. |

| [6] | Peng WW. Infectious diseases[M]. 6th ed. Beijing: Peoples Medical Publishing House,2004.(in Chinese)彭文伟.传染病学[M].6版.北京:人民卫生出版社,2004. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31