扩展功能

文章信息

- 周玫, 罗铭, 陈峰, 沈隽卿, 李迎慧, 张建民, 周晓瑛, 谷珍, 金汇明, 许学斌

- ZHOU Mei, LUO Ming, CHEN Feng, SHEN Jun-qing, LI Ying-hui, ZHANG Jian-min, ZHOU Xiao-ying, GUO Zhen, JIN Hui-ming, XU Xue-bin

- 源于东南亚的韦太夫雷登沙门菌在全球的传播扩散

- Worldwide spread of Salmonella enterica serovar Weltevreden originated from Southeast Asia

- 疾病监测, 2016, 31(1): 73-81

- Disease Surveillance, 2016, 31(1): 73-81

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.01.017

-

文章历史

- 收稿日期: 2015-06-12

2. 广西壮族自治区玉林市疾病预防控制中心, 玉林 537000;

3. 交通大学附属新华医院, 上海 200092;

4. 上海市宝山区疾病预防控制中心, 上海 201901;

5. 深圳市疾病预防控制中心, 深圳 518055;

6. 华南农业大学兽医学院, 广州 510642;

7. 上海科玛嘉微生物技术中心, 上海 200434;

8. 中美EID项目办公室, 北京 100050;

9. 上海市疾病预防控制中心, 上海 200336

2. Yulin Prefecture Center for Disease Control and Prevention, Yulin 537000, Guangxi, China;

3. Xinhua Hospital of Jiaotong University, Shanghai 200092, China;

4. Baoshan District Center for Disease Control and Prevention, Shanghai, Shanghai 201901, China;

5. Shenzhen Municipal Center for Disease Control and Prevention, Shenzhen 518055, Guangdong, China;

6. College of Veterinary Medicine, South China Agricultural University, Guangzhou 510642, Guangdong, China;

7. Shanghai Kemajia Microbiology Center, Shanghai 200434, China;

8. Office of China-U.S. Collaborative Program on Emerging and Re-emerging Infectious Diseases, Beijing 100050, China;

9. Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, Shanghai 200336, China

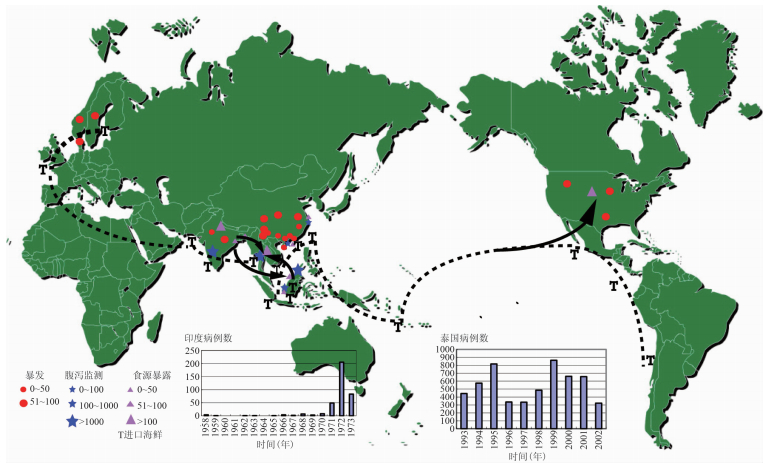

自21世纪80年代后期至今,肠炎沙门菌在全球的流行促使各国的食品监管部门逐步重视禽肉中沙门菌的污染与风险[1, 2]。即便是美国的大型禽畜养殖、屠宰企业,在满足消费和供给的同时也饱受国内持续的食源性暴发的诟病[3]。亚洲的膳食种类和流通方式不同于欧美国家,决定了该区域沙门菌流行的特殊性。笔者收集近年国内的沙门菌病例监测数据并结合近50年来的文献报道发现:源于印度的韦太夫雷登沙门菌,长期流行于南亚与东南亚地区,凭借独特的水生动植物生存能力逐渐在海鲜和禽类养殖个体中定殖,伴随养殖产业和食物链在中国的华南地区流行,并有向欧洲和美洲地区扩散的趋势。

1 韦太夫雷登的起源和在东南亚地区的流行对沙门菌属中近2700个血清型进行分型鉴定是相关领域的专业人员面临的巨大挑战。韦太夫雷登隶属亚种1的E1群沙门菌(3,10:r:z6),在国内知名度不及同群的伦敦、火鸡、鸭、吉韦、明斯特、病牛,首次报道于1941年。1953-1970年,其在印度确诊的沙门菌腹泻患者中的构成比还不足4%,但随后的3年里(1971-1973年)该构成比快速上升至29.1%,使韦太夫雷登成为印度非伤寒沙门菌腹泻的年度病例最多的沙门菌血清型[4]。印度沙门菌和大肠埃希菌中心在1958-1973年共分离沙门菌8027株(人源:3834株、动物源:3018株、污水等水源839株、来源不明336株)。韦太夫雷登(369株)在前5种(伤寒、韦太夫雷登、甲型副伤寒、鼠伤寒)人源沙门菌中仅次于伤寒(2197株)、在动物源(实验动物、牛、山羊、绵羊和猪)、实验动物和污水源沙门菌中均居第2位和第1位[4],见图 1、表 1、2。

1981-1985年,马来西亚医学研究分离8755株人源沙门菌,韦太夫雷登(970例)在前3位人源沙门菌(伤寒、韦太夫雷登、布洛克利)中仅次于伤寒(3251例);马来西亚兽医研究所同期分离2322株非人源沙门菌(奶牛和水牛、山羊和绵羊、猪、鸡鸭、其他动物、实验动物、野外捕捉动物、环境和饲料),韦太夫雷登(97株)位列都柏林和鼠伤寒之后,

其中57株源于奶牛和水牛[5]。1977年,Thong等[6]证实新加坡不断增多的腹泻与海鲜中韦太夫雷登的高分离率之间存在正相关。1989-1994年,韦太夫雷登以占比31.2%成为马来西亚非伤寒沙门菌腹泻病例中居首的血清型[7],见表 1、2、图 1。

1993-2002年,世界卫生组织(WHO)在泰国曼谷的沙门菌和志贺菌参比实验室组织包括62家公立医院、5家私立医院、12家区域医疗中心、3家禽类养殖机构实验室、6个水产养殖和曼谷医疗保健中心的实验室及28家食品企业品控部门在内的监测网络收集沙门菌70 235株,韦太夫雷登在人源118个血清型和44 087株沙门菌中位居第1位,其次为肠炎、鸭、德比和鼠伤寒;在非人源(冷冻海鲜、冷冻鸭肉和水源)沙门菌中亦绝对优势(26.5%、12.0%、14.5%);在其他食品沙门菌中居鸭、罗森之后列第3位(6.6%)[8],见表 1、2、图 1。韦太夫雷登在泰国的食品污染种类似乎比印度和马来西亚更广泛,尤其在淡水和海水产品中,因此,笔者认为泰国的病例主要与水禽、不洁水或海水产品的暴露相关。

2002年,来自WHO全球沙门菌监测(WHO-GSS)数据库信息显示:肠炎和鼠伤寒是人源和非人源的非伤寒沙门菌中最常见血清型。亚洲(日本、韩国和泰国)人源沙门菌最常见的是肠炎,韦太夫雷登在2000年和2001年曾位居第2位、2002年降至第4位(被罗森和鼠伤寒超越),亚洲也是唯一报告人源的罗森、巴拿马和非人源的斯坦利、人源和非人源韦太夫雷登等血清型的地区。利用监测网络追踪韦太夫雷登在东南亚食物链(环境、饲料、动物、食品和人)中的报告成为WHO的推荐案例[27]。

韦太夫雷登在南亚与东南亚的流行史具有典型的生物入侵和地缘扩张的特点。源于印度的腹泻患者或水牛,凭借独特的水环境生存能力逐渐寄生或共生在其他生物体形成种群垄断,通过优势的暴露剂量感染人类,随人口流动和食品贸易扩散至邻国——马来西亚、新加坡及泰国。20世纪80年代的东南亚国家仍处于发展阶段,城市环境和卫生体系不健全,其湿热的自然环境极易成为病原流行的生态温床,该地区目前仍是全球多重耐药伤寒的流行地区[28]。而泰国曾是亚洲最大的水产品养殖与出口国,韦太夫雷登在养殖海产品和水禽(鸭)的优势定殖和腹泻病例在当地机构参与全球沙门菌监测并采取干预措施前呈持续扩散状态[8, 27],见图 1。

2 韦太夫雷登在国外的暴发1985年,印度就有关于韦太夫雷登的暴发报道[9]。2009年,印度的芒格洛尔市报道34名实习护士发生了韦太夫雷登引起的腹泻[9],见表 1。20世纪90年代后期成熟的脉冲场凝胶电泳(PFGE)技术为追溯食源性暴发提供遗传学证据。1996-2001年韦太夫雷登在马来西亚引发的食源病例持续增多,Thong等[6]分析95株人源和食源株的PFGE型:来自腹泻病例和新鲜蔬菜的优势克隆型(X1和X2)均有完全匹配的菌株;来自人、蔬菜、牛肉的菌株间存在遗传亲缘性,提示用污水灌溉的蔬菜和牛肉可能成为传染源;从同一农贸市场零售蔬菜反复分离到的稳定克隆证实市场是导致食品交叉污染的主要场所。

美国食品药品监督管理局(FDA)的食源性疾病暴发监测系统(FDOSS)依靠各州的卫生部门定期提交暴发调查报告掌握沙门菌型与高危食品的关系,协助完成暴发调查、疾病归因分析和采取控制措施。Jackson等[14]统计1998-2008年有关沙门菌暴发的食品暴露数据,90%以上暴发案例(肠炎、海德堡、哈达尔、鼠伤寒、乌干达)和动物肉制品相关。已知的3例韦太夫雷登暴发案例中有2起证实与水生动物有关,见表 1、图 1。但韦太夫雷登不是美国的优势沙门菌[29]。

2007年10月,韦太夫雷登首次在欧洲北部的斯堪的纳维亚半岛发现暴发,因食用由不洁的苜宿芽制作的新鲜沙拉引发分散、持续的腹泻病例[30]。挪威公共卫生研究所(FHI)国家参比实验室首先确诊4例腹泻,患者集中在东南部,无出国史,扩大病例检索范围后发现19例同型病例;毗邻的丹麦报道19例聚集性病例,首例在7月下旬,有3例可能为输入性的;10月底,芬兰也确认7例聚集性病例,病例在8-10月,流行病学调查指向食用过苜蓿芽加工的新鲜沙拉。

检测部门从丹麦的苜蓿芽生产商处采样并分离到1株韦太夫雷登。PFGE确认与3国的腹泻株同型;同时从芬兰零售商出售的豆芽中也分离到同PFGE型韦太夫雷登,流行病学调查和实验室分析形成完整的证据链报告。2007年的7-8月,源于意大利的苜蓿芽种子经德国和荷兰零售商出口至丹麦,丹麦生产商在9月将其中部分种子出口给挪威的苜蓿芽生产商。发票显示,供应丹麦和挪威的荷兰种子零售商在6月将豆种出口到芬兰,而这批豆芽8月前并未在芬兰上市。最终调查结论为被韦太夫雷登污染豆种生产的苜蓿芽导致3个国家的食源性暴发[13],见表 1、图 1。

3 韦太夫雷登在国内的流行基线和暴发1976-1980年,成都生物制品研究所牵头全国沙门菌协作组分离27 183株沙门菌:10 487株人源以B群、D群和E群最优势;16 696株非人源中,除猪肉制品(7179株)和水产品(115株)中E群居首以外,其他非人源均以B群居首(未公布血清型结果)。朱超和许学斌[31]统计国内自1985-2006年报道的394起沙门菌食物中毒案例,韦太夫雷登仅有3起。文献提示,国内可追溯的沙门菌能力建设始于1976年,至1985年报告血清型质量有显著改善,但至今仍有实验室在沙门菌暴发中无法快速、准确地鉴定沙门菌的血清型[32, 33]。因此,很难依据国内文献来评估韦太夫雷登在人源、环境和食源的分布与流行基线。

2006年,上海市、福建省、河南省、广东省和广西壮族自治区(广西)加入WHO-GSS的中国监测点[34]。至2014年,上海市从8222株人源沙门菌中确诊20例韦太夫雷登腹泻病例(其中2例为无症状者);2009-2012年来自广东省的数据提示,韦太夫雷登已成为非伤寒沙门菌腹泻中第7位血清型[21];2012-2013年,云南省玉溪市监测5岁以下儿童确诊的25例非伤寒沙门菌腹泻中仅有1例韦太夫雷登。此外,笔者统计1997-2014年间国内所有关于韦太夫雷登食源性暴发的文献报道共计12,见表 1。

| 国家 | 暴发或监测 | 文献 | 国家 | 暴发和监测 | 文献 | |

| 注:(1)2012年度中美新发再发传染病子项目6的年度会议资料;(2)国家重大专项(No.2012ZX10004215-003)课题组2014年度会议资料。 | ||||||

| 印度 1958-1973 | 腹泻病例3834 韦太夫雷登369 No.1 | [4] | 中国-四川 2008 | 宾馆婚宴 病例数54 厨师带菌 | [17] | |

| 马来西亚 1981-1985 | 腹泻病例8755 韦太夫雷登970 No.1 | [5] | 中国-广东 2008 | 流动摊点 病例数28 水果刨冰 | [18] | |

| 印度 1985 | 食源性暴发 地点,人数,污染物不详 | [9] | 中国-云南 2009 | 自办宴席 病例数85 卤鹌鹑蛋 | [19] | |

| 中国-海南 1997 | 家庭用餐 确诊2例 空心菜 | [10] | 印度 2009 | 胃肠炎暴发 实习护士34 污染物不详 | [9] | |

| 中国-安徽 1999 | 饭店就餐 病例数61 凉拌卤菜 | [11] | 中国-福建 2010 | 家庭宴席 病例数15 污染物不详 | [20] | |

| 中国-福建 1999 | 自办婚宴 病例数48 卤鸭 | [12] | 中国-广东 2009-2012 | 沙门菌腹泻1826例 韦太夫雷登38例 No.7 | [21] | |

| 马来西亚 1989-1994 | 沙门菌腹泻6937 韦太夫雷登2163 No.1 | [7] | 中国-广东 2012 | 食物中毒 确诊2例 水禽鹈鹕 | [1] | |

| 泰国 1993-2002 | 沙门菌腹泻44 087例 韦太夫雷登5491 No.1 | [8] | 中国-玉溪 2012-2013 | 儿童腹泻382例 沙门菌25例 韦太夫雷登1例 | (2) | |

| 北欧 2007 | 食源性暴发 病例数45 苜蓿芽 | [13] | 中国-深圳 2014 | 食物中毒 确诊2例 蛋糕 | (2) | |

| 美国 1998-2008 | 食源暴发 病例数不详 与进口水产品有关 | [14] | 中国-玉林 2013 | 食物中毒 确诊5例 蛋糕 | (2) | |

| 中国-云南 2000 | 自办婚宴 病例数65 污染食物 | [15] | 中国-上海 2005-2014 | 沙门菌腹泻8222例 韦太夫雷登20例 | (2) | |

| 中国-湖北 2007 | 食物中毒 病例数不详 不洁食物 | [16] | ||||

韦太夫雷登在国内的暴发多集中在长江以南地区,现场以城镇、农村家庭自办酒宴居多,大型餐饮机构较少发生;个案报道人数最少仅1例经实验室确诊的病例(属聚餐后腹泻主动就医者)、最多者85例;案例至少有6起涉及低年龄幼儿,年龄最大者82岁,文献均普遍缺乏对腹泻临床症状的描述,但根据文献多数为主动就医的临床诊断病例推断,韦太夫雷登感染临床症状应属较为严重。2013年,广西玉林市发生1起家庭聚餐的食源性暴发案例,经实验室确诊的5例中有3人(均为幼儿和老年人)为血培养阳性,属首次发现该型病例存在血流感染,提示该菌有一定侵袭力,对高危人群存在重症感染风险。所有暴发调查的结论均为主观推测,原因集中在熟食、凉菜、蛋糕等高危食品的交叉污染,报告者普遍缺乏流行病学调查的知识点。2012年,广东省在中美新发再发传染病子项目年度会议(厦门)报告广州市当年发现1起仅有2例确诊韦太夫雷登的暴发案例,患者在食用鹈鹕(1种野生水禽)加工成的煲仔饭后引发腹泻的调查过程具有完整的流行病学调查、追溯和借鉴作用。

4 韦太夫雷登的扩散和养殖产品的生产和消费有关1990-1998年,美国FDA按照其微生物分析手册(BAM)方法检测11 312份进口海鲜和768份本土海鲜样本。近10%的进口海鲜和2.8%本土海鲜分离到沙门菌。本土即食海鲜各有1个去壳牡蛎和鲨鱼软骨粉分离到沙门菌,2734份进口即食海鲜(熟虾、贝类或鱼酱、熏鱼、咸鱼/鱼干、鱼子酱)阳性率2.6%;进口海鲜阳性率:去鳍鱼和去皮生鱼肉(12.2%)、其他水生生物(10.9%)、除螃蟹外甲壳动物(8.5%)、螃蟹和螃蟹制品(4.8%)、熏鱼和熏制海鲜(3.9%)、贝壳类(3.3%)、干和腌制海鲜(3.2%)、海鲜制品(2.6%)、精制海鲜(2.0%);按产地以太平洋中部和非洲的阳性率最高(12.0%),欧洲和俄罗斯、北美最低(1.6%);按国家以越南最高(30.0%)、韩国最低(0.7%);韦太夫雷登位居前10种沙门菌之首,来自东南亚和太平洋中部地区的韦太夫雷登成为海鲜贸易中最常见的沙门菌[22],见表 2。

2001年,美国FDA用PFGE分析208株从5000多份进口生鲜食品离的沙门菌。韦太夫雷登也是其中最优势的血清型,菌株来源地有越南、印度、印度尼西亚、泰国、中国(含台湾地区)、新加坡、西班牙、墨西哥、巴基斯坦,东南亚的生鲜食品占78%,涉及生鱼、虾、扇贝、白胡椒、香菜、蜗牛、香兰叶、鳗鱼、海鲜饭、鱿鱼、章鱼、螃蟹。PFGE聚类分析提示来源不同的菌株具有相同克隆:越南蜗牛、泰国香兰叶和虾、越南鳗鱼和西班牙海鲜饭、印度鱿鱼和越南鱼、印尼鱼和印度虾[23]。2003年,FDA再次从进口生鲜食品、饲料和其他产品中分离到494株沙门菌(391株源自食品,103株源于饲料和其他产品),韦太夫雷登仍是进口食品中最常见的血清型(23.8%)[24],见表 2。

2002年,印度的芒格洛尔水产部门从当地野生和养殖海鲜分离沙门菌58株。牡蛎、蛤蜊和鱼两周一次从印度西南海岸的两个河口捕获,虾源于近海养殖池。韦太夫雷登是水产品中最常见血清型。自1973年以来,韦太夫雷登一直是南亚地区除人源和水源以外海鲜中最常见的沙门菌[9],见表 2。

2010年,孟加拉国吉大港调查养殖家禽的沙门菌:选择2个种鸡场和100个商业肉鸡养殖场开展半年的监测。确认种鸡场的定殖菌型为维尔肖、乙型副伤寒爪哇变种、肠炎;从11个肉鸡养殖场分离到沙门菌,优势定殖型是维尔肖和肯塔基,韦太夫雷登仅分离1株。说明韦太夫雷登在南亚地区的养殖鸡场中并非优势型[25],见表 2。

国内始于2006年的WHO-GSS和2013年的国家食品安全风险评估监测提高了省级实验室的能力[34]。2008年,广西对野生爬行动物的监测分离沙门菌88株,从蛤蚧(当地一种特有具药用保健功能的爬行动物)粪便分离到1株韦太夫雷登;2013年,华南农业大学的兽医学院调查广东省某大型一体化养鸡企业下属的2个种鸡场、2个孵化场(胎粪和死胎)、2个肉鸡场、1个屠宰场和5个专卖店并采集1145份样品分离102株沙门菌,总阳性率8.9%:其中种鸡场1.5%(7/480)、孵化场胎粪1.1%(2/180)、孵化场死胎12.0%(9/75)、肉鸡场7.0%(21/300)、屠宰场62.0%(22/35)、销售点54.7%(41/75)。韦太夫雷登(47株)成为肉鸡的养殖加工链中最优势的血清型,同时验证了除肠炎以外的其他血清型也可在屠宰与销售过程中逐步增加污染的风险[2, 26]。见表 2。

2006-2014年,上海食源性监测网络在流行季节监测辖区大型超市、农贸市场和环境,样品包括分割猪肉、鸡肉、牛肉、定型包装食品、海水介壳、海水鱼、淡水介壳、淡水鱼、禽粪、畜粪、甲鱼、牛蛙、蛋和蛋制品、蔬菜、熟食、黄浦江水、污水、饲料,从3165株沙门菌中仅发现2株韦太夫雷登,来源均为青瓜子(1种小型海水贝壳),见表 2。

| 国家 | 食源环境监测 | 韦太夫雷登 | 文献 | 国家 | 食源环境监测 | 韦太夫雷登 | 文献 |

| 注:(1)国家重大专项(No.2012ZX10004215-003)课题组2014年度会议资料。 | |||||||

| 印度 1958-1973 | 实验动物No.2 沙门菌368 | 81 | 美国 1990-1998 | 欧洲俄罗斯 海鲜 沙门菌5 | 1 | [22] | |

| 牛 沙门菌331 | 21 | 冷冻海鲜No.1 沙门菌1007 | 265 | ||||

| 山羊,绵羊,猪 沙门菌989 | 44 | [4] | 泰国 1993-2002 | 冷冻鸭No.1 沙门菌2670 | 320 | ||

| 家禽 沙门菌744 | 23 | 水No.1 沙门菌984 | 143 | [8] | |||

| 其他动物No.1 沙门菌616 | 117 | 其他食品No.3 沙门菌6928 | 457 | ||||

| 印度 1967-1973 | 水源No.1 沙门菌839 | 105 | [4] | 东亚 海鲜 | 29 | ||

| 非人源No.3 沙门菌2322 | 97 | 南亚 海鲜等 | 6 | ||||

| 牛No.3 沙门菌1572 | 57 | 美国 2001 | 中国 鱼 | 3 | [23] | ||

| 马来西亚 1981-1985 | 山羊和绵羊 沙门菌38 | 4 | [5] | 西班牙 海鲜 | 2 | ||

| 鸡和鸭 沙门菌327 | 7 | 墨西哥 章鱼 | 1 | ||||

| 啮齿动物No.1 沙门菌35 | 11 | 牡蛎 沙门菌20 | 2 | ||||

| 饲料环境 沙门菌122 | 6 | 印度 2002-2007 | 鱼 沙门菌16 | 10 | [9] | ||

| 东南亚 海鲜 沙门菌480 | 69 | 虾 沙门菌6 | 6 | ||||

| 中太平洋 海鲜 沙门菌152 | 31 | 美国 2003-2004 | 进口食品 沙门菌391 | 93 | [24] | ||

| 美国 1990-1998 | 墨西哥 海鲜 沙门菌56 | 8 | [22] | 孟加拉国 2010 | 鸡场100 沙门菌11 | 1t | [25] |

| 南美洲 海鲜 沙门菌65 | 5 | 中国广州 2013 | 鸡产业链No.1 沙门菌102 | 47 | [26] | ||

| 中美洲 海鲜 沙门菌26 | 1 | 中国上海 2006-2014 | 水产品监测 青瓜子 | 2 | (1) | ||

东南亚国家是已知某些耐药沙门菌克隆传播案例最多的区域,例如多重耐药的伤寒、胥戈成格隆沙门菌和鼠伤寒单相变种沙门菌在丹麦和美国的食源性克隆传播等。确认某些人源和动物源公共或共患的食源性耐药克隆的形成、水平传播甚至跨种群传播是研究耐药菌机制的基线。Chee-Sanford等[35]证明在环境中持续存在的耐四环素基因(tet)流行是农业养殖的结果,地下水是食物链耐药克隆形成的潜在源头。2001年,Thong等[6]分析95株马来西亚的人源和食源韦太夫雷登菌株耐药性,人源菌株几乎对抗生素均敏感,而蔬菜菌株至少对1或者2种耐药。2001年,FDA对208株来自进口生鲜食品的沙门菌进行抗生素最小抑菌浓度(MIC)分析。至少有11%的菌株对1种抗生素耐药,有3.4%对3种或以上抗生素耐药。全部41株韦太夫雷登对17种抗生素均敏感。2003年,FDA再次分析494株(韦太夫雷登93株)来自进口食品和饲料的沙门菌的MIC,至少有16.4%的菌株对1种或以上抗生素耐药。笔者认为应重视输入性食源性耐药沙门菌导致疾病负担增加的风险[24]。

2014年,笔者测试国内76株人源和非人源韦太夫雷登(广西爬行动物1株、广西玉林暴发6株、云南玉溪腹泻1株、上海腹泻20株、上海小海鲜2株、广州养鸡场46株)的抗生素耐药性。人源株中仅上海的1例对氨苄西林、复方新诺明、甲氧苄氨嘧啶、氯霉素、链霉素、磺胺异恶唑、四环素多重耐药(MDR-ACSSuT),其余均敏感;非人源株中除广州的养鸡场存在MDR-ACSSuT克隆外,其余亦皆敏感。同样是人源韦太夫雷登,广东的耐药数据似乎高于国内其他地区:38株人源韦太夫雷登有3株为MDR-ACSSuT、各有1株对头孢噻肟和头孢三嗪耐药[21]。

1985年,马来西亚兽医研究所从8只实验豚鼠和8只野外黑家鼠各分离3株和8株韦太夫雷登,提示野外啮齿动物也可是韦太夫雷登的动物宿主之一[5]。1990年,孟加拉国达卡国际腹泻病研究中心的Albert偶然发现韦太夫雷登具有侵袭豚鼠角膜结膜炎的能力,和早期沙门菌属不引起角膜结膜炎的报道相左:共观察到13只实验用的豚鼠发生了韦太夫雷登引起的角膜结膜炎暴发,证实韦太夫雷登寄生于豚鼠肠道中,接触粪便污染眼睛导致角膜结膜炎。有学者使用保存的人源和随机分离的韦太夫雷登作用于豚鼠产生了相同症状:实验条件和志贺菌的不同,韦太夫雷登在37 ℃和30 ℃时均引发豚鼠角膜结膜炎并使刚果红呈阳性,说明其侵袭力和温度无关。细胞试验发现韦太夫雷登能侵入体外培养的人宫颈癌细胞,尽管其含有质粒却无法与志贺菌属及肠侵袭性大肠埃希菌(EIEC)的侵袭性质粒DNA探针杂交。由此认为,虽然韦太夫雷登没有任何肠毒素或细胞毒素,但其引起角膜结膜炎的潜能值得研究。

6 结语和防控策略韦太夫雷登起源于印度,有特殊的人畜共患病特征,凭借与水生动植物独特的寄生和共生能力成为在东南亚(泰国、马来西亚、新加坡)等国家的腹泻患者和水禽与海鲜等涉水产品中最常见非伤寒沙门菌型,不断通过人流(旅游)、物流(食品贸易)和洋流(海鲜)方式逐渐向全球扩散。我们推测其是在20世纪90年代前后,随着改革开放后侵入我国,在贝壳类等海产品和禽类养殖个体寄生定殖,并随养殖产品(链)和食物链逐渐流行于长江以南区域,尤以广东等华南地区高发(图 1)。综上所述,韦太夫雷登在东南亚国家的长期流行,除了特定和天然的生态环境因素外,应和当地人的日常生活消费、饮食习惯和生鲜食品原料密切相关;而东南亚国家包括中国华南地区在内,其多数城市的人口密度高且温度适宜的人口与气候特征是易出现高发的食源性疾病韦太夫雷登病例的环境因素之一:其次,该区域消费和售卖生鲜食品仍集中在农贸市场,虽然目前国内已经禁止露天市场要求入室经营以控制环境卫生,但不断进出市场的人和物的流动为潜在带菌的生鲜食品交叉污染提供许多接触和传播扩散的机会。因此,对这类和城市人口密度高度有关的行为生态型传染病的防治是所有国家公共卫生将要面对的重大挑战。

|

| 图 1 韦太夫雷登病例和食源环境的全球暴露分布图 Figure 1 S. Weltevreden infection cases and foodborne and environment exposures in the world |

美国是每年从中国进口养殖水产品(去骨冷链运输包装的鱼肉制品)最多的国家,但据美国疾病预防控制中心(CDC)预测,在未来10年里,为满足其国内对各类低价生鲜食品消费产生的全球采购需求上升,由沙门菌导致的感染风险和疾病负担仍将位居所有食源性疾病的第1位。但是,其FDA、CDC、农业部(USDA)在1996-1998年各自分工与协作共建的基于分子分型技术的食源性疾病暴发和耐药监测网络经过近20年的运行被证实在防止食源性病原的输入和控制、追溯分散暴发疫情是卓有成效和可以借鉴的[36]。

在发展中国家,消费者习惯从农贸市场购买廉价和无包装的食品而较少去超市购买预包装的生鲜食品,因此,富含水的生鲜食品在运输、销售和料理过程中更易被细菌污染,从而监测到大量无法追溯到源头、高度散发的腹泻病例。国家食品安全机构必须学习发达国家先进的管理经验,首先从立法层面规定公共卫生和医疗机构联合推动以实验室为基础的食源性主动监测网络;其次,要从卫生法规入手,加强针对各类新鲜或者冷冻肉食品的强制性包装的外观要求,以及强调食品在物流运输和销售过程的全程冷链要求;最后,主管产品销售和餐饮机构的市场监管部门要科学监管辖区农贸市场、超市和餐饮场所的环境卫生,而农业和环保部门要倡导养殖企业和生态环境之间的持续、可循环模式,不能以牺牲环境为代价发展经济。

| [1] | Mead G, Lammerding AM, Cox N, et al. Risk evaluation and control of Salmonella contamination in production and trade of global poultry meat[J]. China Poultry, 2011, 33(5):34-43. (in Chinese) Mead G, Lammerding AM, Cox N, 等. 全球禽肉生产和贸易中的沙门菌风险评估与控制[J]. 中国家禽, 2011, 33(5):34-43. |

| [2] | Li WW, Bai L, Zhang XL, et al. Prevalence and antibiogram distribution of Salmonella isolated from broiler production and processing course in four provinces, China[J]. Chinese Journal of Preventive Medicine, 2013, 47(5):435-438. (in Chinese) 李薇薇, 白莉, 张秀丽, 等.中国四省肉鸡生产加工环节沙门菌的污染及耐药谱分布状况[J]. 中华预防医学杂志, 2013, 47(5):435-438. |

| [3] | Wang CM, Wang S. Reveal the most “intimate” enemy—Salmonella[J]. China Food Safety Magazine, 2015(7):22-25. (in Chinese) 王崇民, 王时.揭秘身边最“亲密”的敌人——沙门氏菌[J].食品安全导刊, 2015(7):22-25. |

| [4] | Basu S, Dewan ML, Suri JC, et al. Prevalence of Salmonella serotypes in India:a 16-year study[J]. Bull WHO, 1975, 52(3):331-336. |

| [5] | Joseph PG, Sivanandan SP, Yee HT. Animal salmonella surveillance in Peninsular Malaysia, 1981-1985[J]. Epidem Infect, 1988, 100(3):351-359. |

| [6] | Thong KL, Goh YL, Radu S, et al. Genetic diversity of clinical and environmental strains of Salmonella enterica serotype Weltevreden isolated in Malaysia[J]. J Clin Microbiol, 2002, 40(7):2498-2503. |

| [7] | Yasin RM, Tiew CC, Jegathesan M. Human salmonellosis in Malaysia for the period 1989-July 1994[J]. Southeast Asian J Trop Med Public Health, 1995, 26(3):457-460. |

| [8] | Bangtrakulnonth A, Pornreongwong S, Pulsrikarn C, et al. Salmonella serovars from humans and other sources in Thailand, 1993-2002[J]. Emerg Infect Dis, 2004, 10(1):131-136. |

| [9] | Bhowmick PP, Srikumar S, Devegowda D, et al. Serotyping & molecular characterization for study of genetic diversity among seafood associated nontyphoidal Salmonella serovars[J]. Indian J Med Res, 2012, 135(3):371-381. |

| [10] | Li CQ, Hu YB, Li YG. Salmonella Weltevreden detected from faeces of food poisoning patients[J]. Chinese Journal of Medical Laboratory Sciences, 1998, 21(2):95. (in Chinese) 李长庆, 胡艳冰, 李以贵.从食物中毒患者粪便中检出韦太夫雷登沙门菌[J].中华医学检验杂志, 1998, 21(2):95. |

| [11] | Yang HN, Zhang XF. The one case report of food poisoning caused by Salmonella Weltevreden[J]. Anhui Journal of Preventive Medicine, 2000, 6(2):98. (in Chinese) 杨海宁, 张晓峰.一起由韦太夫雷登沙门氏菌引起的食物中毒实验报告[J].安徽预防医学杂志, 2000, 6(2):98. |

| [12] | Zhang GJ, Luo LM, Cai SW. Etiological investigation of a food poisoning caused by Salmonella Weltevreden[J]. Chinese Journal of Health Laboratory Technology, 2002, 12(4):495. (in Chinese) 张国江, 罗兰妹, 蔡苏薇.一起由韦太夫雷登沙门菌引起食物中毒病原学调查[J].中国卫生检验杂志, 2002, 12(4):495. |

| [13] | Emberland KE, Ethelberg S, Kuusi M, et al. Outbreak of Salmonella Weltevreden infections in Norway, Denmark and Finland associated with alfalfa sprouts, July-October 2007[J]. Euro Surveill, 2007, 12(11):E071129.4. |

| [14] | Jackson BR, Griffin PM, Cole D, et al. Outbreak-associated Salmonella enterica serotypes and food commodities, United States, 1998-2008[J]. Emerg Infect Dis, 2013, 19(8):1239-1244. |

| [15] | Du CH, Yang ZX, Duan JF. Survey on a food poisoning caused by Salmonella Weltevreden[J]. Chinese Journal of Healthinspection, 2001, 8(1):8-9. (in Chinese) 杜昌海, 杨周祥, 段继芳.一起由韦太夫雷登沙门氏菌引起的食物中毒调查[J]. 中国卫生监督杂志, 2001, 8(1):8-9. |

| [16] | Xu AP, Wu L, Shen RJ. Rare Salmonella Weltevreden detected from faeces of an acute diarrhea patient[J]. Chinese Journal of Laboratory Diagnosis, 2009, 13(12):1771-1772. (in Chinese) 许爱萍, 吴林, 沈瑞菊.从急性腹泻病人粪便中检出罕见的韦太夫雷登沙门氏菌[J]. 中国实验诊断学, 2009, 13(12):1771-1772. |

| [17] | He P. The investigation report of a food poisoning caused by Salmonella Weltevreden[J]. Chinese Journal of Health Laboratory Technology, 2008, 18(9):1905, 1909. (in Chinese) 何攀.一起韦太夫雷登沙门菌引起食物中毒的调查报告[J]. 中国卫生检验杂志, 2008, 18(9):1905, 1909. |

| [18] | Hong YP, Liu SQ, Wu SQ, et al. Etiologic analysis of a food poisoning caused by fruit shaved ice contaminated by Salmonella Weltevreden[J]. Strait Journal of Preventive Medicine, 2009, 15(3):48-49.(in Chinese) 洪艳苹, 刘赛琴, 吴少群, 等.韦太夫雷登沙门菌污染“水果刨冰”引起食物中毒的病原学分析[J]. 海峡预防医学杂志, 2009, 15(3):48-49. |

| [19] | Zhou YH, Du CH, Pan HY, et al. A foodborne disease outbreak caused by Salmonella Weltevreden[J]. Chinese Journal of Health Laboratory Technology, 2010, 20(4):912-913.(in Chinese) 周燕华, 杜春华, 潘海燕, 等. 韦太夫雷登沙门菌引起的一起食源性疾病暴发[J]. 中国卫生检验杂志, 2010, 20(4):912-913. |

| [20] | Yao HY, Huang JL, Zhong L, et al. Survey on a food poisoning caused by Salmonella Weltevreden[J]. Strait Journal of Preventive Medicine, 2012, 18(1):58-59. (in Chinese) 姚海燕, 黄健利, 钟凌, 等.一起由韦太夫雷登沙门菌引起食物中毒的调查[J]. 海峡预防医学杂志, 2012, 18(1):58-59. |

| [21] | Liang ZM, Ke BX, Deng XL, et al. Serotypes, seasonal trends, and antibiotic resistance of non-typhoidal Salmonella from human patients in Guangdong province, China, 2009-2012[J]. BMC Infect Dis, 2015, 15:53. |

| [22] | Heinitz ML, Ruble RD, Wagner DE, et al. Incidence of Salmonella in fish and seafood[J]. J Food Prot, 2000, 63(5):579-592. |

| [23] | Zhao S, Mcdermott PF, Friedman S, et al. Characterization of antimicrobial-resistant Salmonella isolated from imported foods[J]. J Food Prot, 2006, 69(3):500-507. |

| [24] | Kiessling CR, Loftis MH, Kiessling WM, et al. Antibiotic resistance of Salmonellae isolated from various products, 2003-2004[R]. From the 2005 FDA Science Forum FDA Web:http://www.accessdata.fda.gov/ScienceForums/forum05/J-18.htm. |

| [25] | Barua H, Biswas PK, Olsen KEP, et al. Molecular characterization of motile serovars of Salmonella enterica from breeder and commercial broiler poultry farms in Bangladesh[J]. PLoS One, 2013, 8(3):e57811. DOI:10.1371/journal.pone.0057811. |

| [26] | Cui KQ, Li JY, Feng SX, et al. Isolation, identification and PFGE analysis of Salmonella isolated from cold fresh chicken production chain[J]. China Animal Husbandry & Veterinary Medicine, 2014, 41(12):62-66. (in Chinese) 崔可琦, 李静怡, 冯赛祥, 等.冰鲜鸡生产链中沙门氏菌的分离鉴定及PFGE分型研究[J]. 中国畜牧兽医, 2014, 41(12):62-66. |

| [27] | Galanis E, Lo Fo Wong DM, Patrick ME, et al. Web-based surveillance and global Salmonella distribution, 2000-2002[J]. Emerg Infect Dis, 2006, 12(3):381-388. |

| [28] | Wong KV, Baker S, Pickard DJ, et al. Phylogeographical analysis of the dominant multidrug-resistant H58 clade of Salmonella Typhi identifies inter-and intracontinental transmission events[J]. Nat Genet, 2015, 47(6):632-639. DOI:10.1038/ng.3281. |

| [29] | National Center for Emerging and Zoonotic Infectious Disease (CDC). An atlas of Salmonella in the United States, 1968-2011[R]. Atlanta, Georgia:US Department of Health and Human Services, 2013:1-228. |

| [30] | Brankatschk K, Blom J, Goesmann A, et al. Genome of a European fresh-vegetable food safety outbreak strain of Salmonella enterica subsp. Enterica serovar Weltevreden[J]. J Bacteriol, 2011, 193(8):2066. |

| [31] | Zhu C, Xu XB. Serological diagnosis of Salmonella-species[M]. Shanghai:Tongji University Press, 2009:134-139. (in Chinese) 朱超, 许学斌.沙门菌属血清型诊断[M].上海:同济大学出版社, 2009:134-139. |

| [32] | Xu XB, Cui L, Wang HX, et al. Study on the differential diagnosis of outbreak strains with Salmonella serogroup C in Shanghai[J]. Chinese Journal of Health Laboratory Technology, 2010, 20(12):3077-3080. (in Chinese) 许学斌, 崔玲, 王红霞, 等.上海市C群沙门菌暴发菌株鉴别诊断研究[J]. 中国卫生检验杂志, 2010, 20(12):3077-3080. |

| [33] | Zhao M, Cui XC, Yu HX, et al. Laboratory diagnosis and analysis of a food poisoning outbreak caused by Salmonella[J]. Disease Surveillance, 2015, 30(5):381-384. (in Chinese) 赵萌, 崔旭初, 于慧霞, 等.一起沙门菌食物中毒的实验室诊断与分析[J].疾病监测, 2015, 30(5):381-384. |

| [34] | Zhou YM, Chen XH, Xu W, et al. The fundamental role of stage control on the detectability for Salmonella networking laboratory[J]. Chinese Journal of Epidemiology, 2013, 34(11):1105-1110. (in Chinese) 周永明, 陈秀华, 徐闻, 等.沙门菌常规检测方法分段控制技术在网络实验室构建中基础作用的评估[J]. 中华流行病学杂志, 2013, 34(11):1105-1110. |

| [35] | Chee-Sanford JC, Aminov RI, Krapac IJ, et al. Occurrence and diversity of tetracycline resistance genes in lagoons and groundwater underlying two swine production facilities[J]. Appl Environ Microbiol, 2001, 67(4):1494-1502. |

| [36] | Henao OL, Jones TF, Vugia DJ, et al. Foodborne diseases active surveillance Network-2 Decades of Achievements, 1996-2015[J]. Emerg Infect Dis, 2015, 21(9):1529-1536. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31