扩展功能

文章信息

- 王晓风, 郭青, 张春曦, 于萌, 苏雪梅

- WANG Xiao-feng, GUO Qing, ZHANG Chun-Xi, YU Meng, SU Xue-mei

- 法定传染病网络报告系统质量评价指标体系评价

- Evaluation on quality index system for notifiable communicable diseases network reporting

- 疾病监测, 2016, 31(3): 240-245

- Disease Surveillance, 2016, 31(3): 240-245

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.03.014

-

文章历史

- 收稿日期: 2014-09-02

2004年1月1日起全国范围启用法定传染病报告的信息管理系统,进行法定传染病个案的网络直报。为连续动态地监控报告信息质量,系统通过自动抽取个案信息报告、审核和管理等业务活动中的关键要素,形成一系列的评价指标,从系统覆盖与运行、传染病报告卡重复报告、报告与审核及时性方面进行定量评价。本研究对2004年以来(主要是2006-2013年)网络直报系统报告质量评价指标和结果进行分析,探讨其是否能科学、全面地衡量各地区各报告单位的传染病报告质量,发现存在的问题并提出相应建议。

1 资料与方法 1.1 资料来源2004-2013年《全国法定传染病发病与死亡报告》、2006-2013年疾病月度监测统计报告,以及“中国疾病预防控制信息系统”平台法定传染病报告信息管理系统(网络直报系统)报告卡和质量统计报表、标准编码管理系统机构编码等。

1.2 系统报告质量评价指标体系 1.2.1 网络覆盖和直报能力系统分别从县(区)零缺报(2004-2010年)、机构网络报告(2011-2012年)和机构网络正常运行(2013年)3个不同角度建立评价指标[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],考察网络直报系统覆盖面以及各地区传染病报告单位网络直报能力。

县(区)零缺报率(%)=某段时间内零缺报县(区)数/同期县(区)总数×100,零缺报县(区)指县(区)没有通过系统报出传染病报告卡[11, 12],通过报告卡的现住址进行判定。

网络报告率(%)=某段时间内网络报告机构数/同期机构总数×100,网络报告机构指机构通过系统报出本机构的传染病报告卡,含直报和代报[3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10],通过报告卡的报告单位和报卡用户进行判定。网络直报率(%)=某段时间内网络直报机构数/同期机构总数×100。

机构网络正常运行率(%)=某段时间内网络正常运行机构数/同期辖区机构总数×100,网络正常运行机构指机构有用户正常登录系统[10]。

以上机构均来自于系统,机构信息由各地疾病预防控制机构参与收集和维护。

1.2.2 卡片报告及时性及时报告率(%)=某段时间内及时报告的法定传染病卡片数/同期网络报告系统法定传染病卡片总数×100,通过系统中法定传染病报告卡的诊断时间和录入时间计算报告时间间隔,判断该病例是否及时报告[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]。

1.2.3 卡片审核及时性及时审核率(%)=某段时间内及时审核的法定传染病卡片数/同期网络报告系统法定传染病卡片总数×100,通过系统中法定传染病报告卡录入时间和审核时间间隔,判定该病例是否被及时审核[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]。

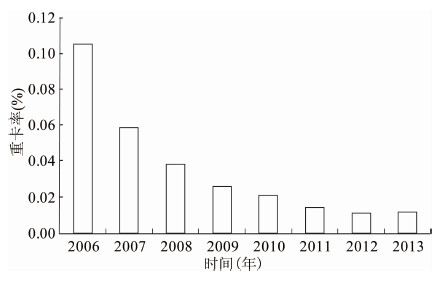

1.2.4 卡片重复报告重复报告率(%)=重复报告卡片数/同期累计报告法定传染卡片总数×100,也叫重卡率。网络报告的传染病卡片信息中患者姓名、性别、年龄、职业、病种、现住址6项内容完全一致则认为是重复报告[6, 7, 8, 9, 10, 11, 12]。

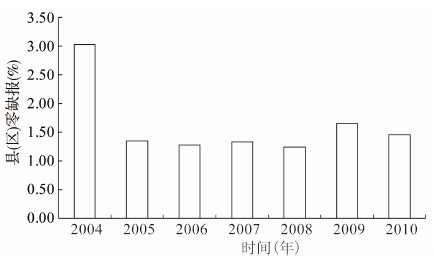

2 结果 2.1 网络报告覆盖情况 2.1.1 县(区)零缺报率2004年全国有4个省份的各月县(区)零缺报率为0,月均零缺报率为3.04%,最高的是西藏,为38.18%[11];2005年有7个省份的月均县(区)零缺报率为0,全国月均零缺报率为1.35%[12];到2010年全年只有2个县零缺报,月均零缺报率为1.45%[7]。20042010年全国月均县(区)零缺报率趋势如图 1所示,2005年下降明显,之后每年变化不大,保持相对平稳。月度零缺报县(区)数量已很少,最少时已不到40个,且主要集中在西藏和青海2省份;年度内则仅有少数几个省份的极少数县(区)没有通过系统报告病例而出现零缺报。

|

| 图1 2004-2010年全国法定传染病网络报告月均县(区)零缺报率 Figure 1 Average monthly rate of miss report of communicable diseases at county level in China, 2004-2010 |

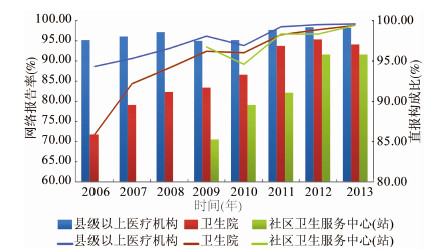

2004年和2005年网络直报能力覆盖率问卷调查,全国县级以上医疗机构网络直报率为93.21%和71.88%,乡镇卫生院为42.77%和66.14%[11, 12]。2006-2013年,系统分析所有报告单位网络报告情况,其中县级以上医疗机构网络报告率一直维持在相对较高水平,在95%~98%之间,网络直报率从89.71%上升到97.82%;基层医疗机构卫生院和社区卫生服务中心/站网络报告率逐年上升,均在2012年达到最高水平。乡镇卫生院网络报告率从2006年的71.71%上升到95.32%,网络直报率从61.65%上升到94.28%,社区卫生服务中心/站网络报告率从2009年的70.47%上升到91.55%,网络直报率从68.18%上升到90.01%。三类机构的直报构成比均已逐渐接近或达到99.5%,见图 2。2012年,以上三类机构约占系统机构总数的74%,三类机构总的网络报告率为95.39%;系统所有机构网络报告率为87.42%,占机构总数94%的传染病诊疗机构总的网络报告率为94.94%。

|

| 图2 2006-2013年传染病信息报告管理系统不同医疗卫生机构网络报告率 Figure 2 Network reporting rate of different medical institutions in notifiable communicable disease reporting system, 2006-2013 |

2013年系统分析全国传染诊疗机构网络正常运行率为99.10%,网络报告率为94.80%,直报构成比为99.42%。

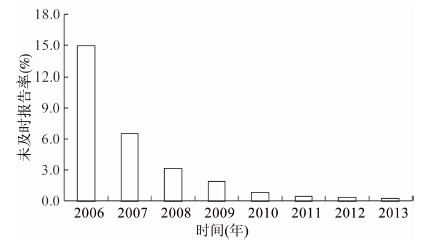

2.2 及时报告率2004年全国法定传染病从诊断到报告的时间由2003年的5 d缩短到0.71 d[11],2005年为0.91 d[12]。2006-2013年间卡片诊断到报告的平均时间进一步缩短,未按要求在规定时间内报告的卡片逐渐减少,未及时报告率逐年降低(图 3)。到2013年,卡片诊断到报告的平均间隔为0.20 d(4.81 h),月均未及时报告率为0.25%。

|

| 图3 2006-2013年全国法定传染病网络报告月均未及时报告率 Figure 3 Average monthly rate of non-timely reporting of communicable diseases in China, 2006-2013 |

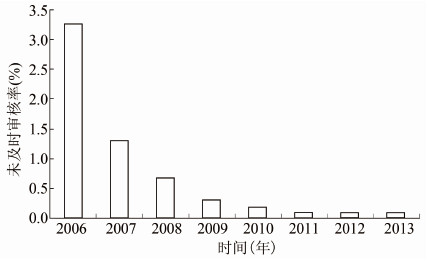

2003年疾病预防控制中心从接到报告到录入系统的时间约为3.5 d,2004年该时间间隔(报告到审核)平均为0.1 d[11],2005年仅为0.04 d(0.96 h)[12]。2006-2013年间未按要求在规定时间内审核的卡片数逐渐减少,未及时审核率逐年降低(图 4)。到2013年卡片报告到审核的平均间隔0.88 h(53 min),月均未及时审核率仅0.11%。

|

| 图4 2006-2013年全国法定传染病网络报告月均未及时审核率 Figure 4 Average monthly rate of non-timely verifying of communicable disease reporting in China, 2006-2013 |

2004年截至12月31日全国合计共有402张传染病重复报告卡,重复报告率0.95%[11];2005年全国平均每月有454张重复报告卡,占月平均报告病例总数的0.12%[12];到2013年,全国截至年底重复报告卡78张,重卡率为0.0012%,月均重复报告卡数仅70张,重卡比例下降为0.012%(图 5)。

|

| 图5 2006-2013年全国法定传染病网络报告月均重卡率 Figure 5 Average monthly rate of repeated reporting of communicable diseases in China, 2006-2013 |

县(区)零缺报率从整个县(区)是否有传染病病例网络报告的角度评价网络直报系统在辖区的覆盖能力。根据指标定义可以发现,是否“报出传染病报告卡”与辖区传染病的发病水平有密切关系,同时受到辖区内医疗机构对传染病的发现水平的影响。月度或某段时间内县(区)零报告并不能指示该区(县)不具备传染病网络报告能力。随着网络直报系统在各级医疗机构的覆盖面不断扩大,县(区)零缺报率指标已经不适用于反映实际网络覆盖情况。

机构网络报告率则通过考察辖区内所有报告单位通过网络报告病例的能力评价系统的覆盖能力。该指标同样受到地区传染病的发病水平和机构对传染病的发现水平的影响,无法区分医疗机构未网络报告病例的原因是“不具备网络报告条件”还是“没有诊断传染病病例”。基层医疗机构因其传染病的发现与诊断能力有限,年诊断病例和报告卡片数少;实验室诊断率偏低[13],病例后续又被排除。因卡片最终均被排除或者删除而统计为“未进行网络报告”,由此计算的网络报告率拉低了真实的网络报告能力。因此在2011年和2012年系统质量评价中对指标统计规则进行了相应调整,但是引起了很多不必要的卡片报告。

系统报告卡片总数增加并在2012年出现一个明显峰值(较2011年上升8.6%)。排除全国传染病整体疫情形势上升(如2012年手足口病病例数显著增加等)造成的甲乙丙类传染病卡片数增加(9.3%),其他疾病的卡片数以及删除卡片数增加幅度更明显(13%和11%)。各地报告单位为了不影响指标考核进行其他疾病的报告,或者任意报告1例病例再排除或删除。2013年评价指标被机构网络正常运行率替换,有效避开对报告卡片的统计,2013年删除卡片数则较2012年急剧减少(16%)。

机构网络正常运行率指标有效避开卡片报告进行统计评价,在实际工作中较容易达到,但系统中对机构类型等信息的维护会影响指标结果。2006-2012年系统机构总数维持在67 500家左右,其中县级以上医疗机构数逐年减少(减少近10%,930家),基层医疗机构卫生院和社区卫生服务中心/站则逐年增加(共增加40%,1700家)。上述三类机构总数2006-2010年逐年增加,2011和2012年逐渐减少,2012年较2010年共减少2%(970家);主要传染病诊疗机构数2012年较2010年减少约3%(1960家)。机构数量的变化除了系统机构信息维护的准确性提高,也不排除为了追求评价指标值而刻意更改机构信息,回避评价机构类型、减少评价机构数。

2013年系统中以上三类机构与2012年相比均有所增加,但系统机构总数与实际情况还相差很远。《2013年中国卫生统计年鉴》中,2012年全国医疗卫生机构总数为950 297家,其中基层医疗卫生机构中卫生院37 707家、社区卫生服务中心/站33 562家,而2013年系统中这两类基层医疗卫生机构分别为36 051家(95.61%)和5930家(17.67%),总数不足60%;其他主要传染病诊疗机构中医院只有58.17%、妇幼保健院/所/站82.26%、专科疾病防治院/所/站86.81%。未在系统中进行维护的机构主要有:私有经济类型的小医院,不涉及传染病诊断治疗的专科医院和专科疾病防治院如口腔病、精神病、美容、康复医院等,规模小、功能单一(如康复保健、健康教育)的基层医疗机构,尤其是社区卫生服务站。各级各类医疗机构作为法定传染病的责任报告单位,都应是传染病报告系统的覆盖对象。由于当地疾病预防控制中心根据医疗机构实际接诊病例的情况、进行网络报告的条件和系统维护所增加的管理性工作,对医疗机构选择性地在系统中进行维护,因此仅依据目前系统维护的机构信息统计网络正常运行率尚不能回答整个传染病报告系统的覆盖面问题。

3.2 诊断到报告的及时性病例报告的及时性通过系统填报的病例诊断时间和卡片录入系统的时间间隔来判断,而病例诊断时间可随时修改/订正,实际报告及时性并不如系统评价中乐观。2008年全国范围抽样调查6省份84家医疗机构传染病报告及时率平均为90.98%[14],而当年系统评价的及时报告率接近97%。2009年全国31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团的抽样调查结果为94.84%[15],系统评价结果为98.1%。

既往对医疗机构传染病疫情报告管理的抽样调查发现,医疗机构纸质报告卡片上诊断日期漏填的比例较高,电子报告卡上发病日期和诊断日期与门诊日志、纸质报告卡的一致率较低[12]。很多医疗机构为了满足传染病报告的及时性,在纸质传染病报告卡上刻意修改医生诊断日期和医生填卡日期[15, 16],或为了避免在纸质报告卡上出现修改痕迹则直接修改系统报告卡的诊断时间。2013年度全国法定传染病信息报告质量抽样调查结果中医疗机构纸质传染病报告卡医生诊断时间填写完整率、与门诊/出入院原始登记的准确率以及与系统报告卡的一致率分别为74.96%、76.43%和93.87%。提高医疗机构传染病报告卡的填报质量,系统卡片报告的及时性才能被准确评价。

3.3 报告到审核的及时性审核及时性判断涉及的报告卡生成时间和审核时间都是系统自动生成,客观性和准确性最高[17]。当重复报告等删除的病例和其他非法定传染病病例均不在及时审核率指标考察范围内时,则出现了为追求及时审核率指标而对未在规定时限内审核的病例进行删除或者修改为其他疾病的情况。因此在2014年把卡片删除作为审核过程的一部分时,月平均不及时审核卡片数较2011年、2012年增加1~1.5倍,及时审核率也稍有下降。

及时审核率指标让各级疾病预防控制中心在进行卡片审核时过分追求审核的时限性而忽视了更重要的卡片信息的审核确认,系统内长期存在重要信息缺漏报和信息逻辑错误的卡片[18]。缺漏报信息包括14岁以下(含14岁)患儿卡片家长姓名,特定人群的工作单位,填卡医生签名等。明显逻辑错误有:诊断日期、报告时间、死亡日期早于发病日期,年龄与职业严重不符,如年龄14 岁以上的“幼托儿童”和“散居儿童”,诊断分类与诊断标准和报告规范不一致,如除艾滋病以外其他病种的阳性检测病例等[17]。直至2013年系统升级改造后,信息报告质量从计算机技术的角度才得到有效控制,诊断分类中病原携带者和阳性检测的不规范报告已不存在;时间顺序逻辑错误的卡片只有114张(0.0017%)、年龄与职业不符的卡片490张(0.0073%),患儿家长姓名填报率达到99.9%以上。

3.4 病例重复报告系统中月均报告法定传染病卡片数增加、月均重复报告卡数减少,重卡率指标逐年下降,这与各地疾病预防控制机构疫情报告、审核人员进行病例查重的工作密不可分。但目前系统中对重复报告卡片的判断是以年度为单位,对于跨年度重复报告无法判定[17],这些情况在慢性传染病跨年度反复就诊报告中尤为明显[17, 19, 20, 21]。同时,不同报告单位对患者信息掌握程度和对填报指标的理解不同,如患者提供了不准确的信息或在不同医院多次就医提供的信息不一致(年龄虚岁、职业不区分、现住址变更等),以及填卡医生、疫情报告人员对病例卡片错填误报等(如同音不同字),系统按照现有重卡判定规则也无法判断为重复报告。对于重卡统计的6项内容,2009年全国抽样调查,215 家受检医院纸质报告卡填写准确率为72.39%,纸质卡与系统报告卡填写一致率为70.23%[16];2014年现场调查,115家医疗机构纸质报告卡字段平均填写准确率为61.75%,纸质卡与系统报告卡填写一致率为83.99%。因此系统病例的重复报告率远大于目前可系统自动甄别的重卡率,加强临床医生传染病报告意识和责任心,提高报告信息的准确性是减少重复报告的重要内容。为进一步加强重复报告卡自动识别能力,需要在所有卡片中建立患者的唯一识别标志项,如统一采用患者身份证号码进行管理,这样将有利于提高慢性传染病新发病例的发现率,减少重复报告率。

总体而言,系统的报告质量评价指标体系很好地涵盖了系统覆盖以及数据收集的过程,包括传染病报告、审核、订正等全过程。但随着网络直报工作的深入开展,现行的指标体系已达到一个极限。在将疫情报告信息质量评价纳入区域疾病预防控制机构的绩效考核后,甚至出现部分医疗机构和疾病预防控制机构过分追求评价指标值而忽略本身工作内容和应尽职责,有必要对评价指标体系及统计方式进一步调整完善,使评价更客观更合理。

随着传染病报告业务的不断深入,报告质量的评价应将越来越关注诊断的标准性和报告信息的准确性等。现有评价指标体系缺少对报告传染病准确率的评价,从系统报告的实验室确诊病例构成和疑似病例的排除率可以粗略估计系统报告病例的可靠性,但对于实际报告质量仍需要现场调查得到。对于以往调查发现的传染病报告质量的问题,比如临床医生不明确诊断回避传染病的报告,或者不依据法定传染病的诊断标准进行临床诊断的现象,系统中报告病例和未诊断报告病例的诊断符合率以及传染病报告卡填报信息不准确等,均需要开展相关的专题调研来评价,仅依靠系统信息提取指标将无法完全切实反映各地各机构传染病网络报告质量。

| [1] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The surveillance report on notifiable diseases of category A, B and C in China in 2004[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2005. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2004年疾病监测统计报告(甲乙丙类法定报告传染病)[R].北京:中国疾病预防控制中心,2005. |

| [2] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The surveillance report on notifiable diseases of category A, B and C in China in 2005[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2006. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2005年疾病监测统计报告(甲乙丙类法定报告传染病)[R].北京:中国疾病预防控制中心,2006. |

| [3] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The incidence and mortality report of notifiable diseases in China in 2006[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2007. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2006年法定传染病与死亡报告[R].北京:中国疾病预防控制中心,2007. |

| [4] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The incidence and mortality report of notifiable diseases in China in 2007[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2008. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2007年法定传染病与死亡报告[R].北京:中国疾病预防控制中心,2008. |

| [5] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The incidence and mortality report of notifiable diseases in China in 2008[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2009. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2008年法定传染病与死亡报告[R].北京:中国疾病预防控制中心,2009. |

| [6] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The incidence and mortality report of notifiable diseases in China in 2009[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2010. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2009年法定传染病与死亡报告[R].北京:中国疾病预防控制中心,2010. |

| [7] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The incidence and mortality report of notifiable diseases in China in 2010[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2011. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2010年法定传染病与死亡报告[R].北京:中国疾病预防控制中心,2011. |

| [8] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The incidence and mortality report of notifiable diseases in China in 2011[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2012. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2011年法定传染病与死亡报告[R].北京:中国疾病预防控制中心,2012. |

| [9] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The incidence and mortality report of notifiable diseases in China in 2012[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2013. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2012年法定传染病与死亡报告[R].北京:中国疾病预防控制中心,2013. |

| [10] | Chinese Center for Disease Control and Prevention. The incidence and mortality report of notifiable diseases in China in 2013[R]. Beijing:Chinese Center for Disease Control and Prevention=,2014. (in Chinese)中国疾病预防控制中心.中国2013年法定传染病与死亡报告[R].北京:中国疾病预防控制中心,2014. |

| [11] | Ma JQ, Wang LP, Qi XP, et al. Quality Analysis on the Reports of Notifiable Diseases in 2004[J]. Disease Surveillance=,2005,20(5):264-266. (in Chinese)马家奇,王丽萍,戚晓鹏,等. 2004年法定传染病报告信息质量分析[J]. 疾病监测,2005,20(5):264-266. |

| [12] | Ma JQ, Qi XP, Shi XM, et al. The evaluation of the practice of the direct network reporting system for infectious diseases in 2005[J]. Disease Surveillance=,2006,21(11):600-603. (in Chinese)马家奇,戚晓鹏,施晓明,等.2005年传染病网络直报工作评价[J].疾病监测,2006,21(11):600-603. |

| [13] | Wang LP, Cao Y, Zeng LJ, et al. Diagnosis and reporting of communicable diseases in basic medical institutions in china[J]. Disease Surveillance=,2014,29(3):176-180. (in Chinese)王丽萍,曹怡,曾令佳,等.全国基层医疗机构传染病诊断报告现状分析[J].疾病监测,2014,29(3):176-180. |

| [14] | Guo Q, Zhang CX, Ji YB, et al. Investigation of infectious disease direct reporting network management in Chinese medical institutions[J]. Disease Surveillance=,2010,25(5):410-413. (in Chinese)郭青,张春曦,姬一兵,等.中国医疗机构传染病网络直报管理工作现状调查[J].疾病监测,2010,25(5):410-413. |

| [15] | Liu SW,Wang LP,Wang XF,et al. Evaluation on management and quality of communicable diseases network direct reporting in China,2009[J]. Disease Surveillance=,2011,26(5):392-397. (in Chinese)刘世炜,王丽萍,王晓风,等.2009年全国传染病网络直报管理与报告质量现状评估[J].疾病监测,2011,26(5):392-397. |

| [16] | Shi XM, Ma JQ, Yang GH. Improvement strategy on the questions existed in epidemic report management of medical orgination in China[J]. Disease Surveillance=,2006,21(5):225-226. (in Chinese)施晓明,马家奇,杨功焕.我国医疗机构传染病疫情报告管理工作中存在的问题及改进对策[J].疾病监测,2006,21(5):225-226. |

| [17] | Liu SW, Wang LP, Zhang CX, et al. Evaluation on quality of notifiable communicable diseases network direct reporting and discussion about evaluation indicators in China,2009[J]. Disease Surveillance=,2011,26(6):499-503. (in Chinese)刘世炜,王丽萍,张春曦,等.2009年全国法定传染病网络直报信息质量评价及指标探讨[J].疾病监测,2011,26(6):499-503. |

| [18] | Wang LP, Guo Y, Guo Q, et al. Quality evaluation of infectious diseases information based on internet reporting system in 2006[J]. Disease Surveillance=,2007,22(6):412-414. (in Chinese)王丽萍,郭岩,郭青,等. 2006年全国法定传染病网络报告信息质量评价[J]. 疾病监测,2007,22(6):412-414. |

| [19] | Chen LY. Report quality of notifiable infectious diseases in Diaobingshan city,2004-2007[J]. Disease Surveillance=,2008,23(8):524-525. (in Chinese)陈丽云.2004-2007年辽宁省调兵山市法定传染病报告质量重报分析[J].疾病监测,2008,23(8):524-525. |

| [20] | Wang LP, Guo Q, Zhang CX, et al. National investigation into and analysis of hepatitis B reporting quality in 2006[J]. Chinese Journal of Disease Control and Prevention=,2009,13(1):69-71,102. (in Chinese)王丽萍,郭青,张春曦,等.2006年全国乙型病毒性肝炎报告质量调查分析[J]. 疾病控制杂志,2009,13(1):69-71,102. |

| [21] | Su LY, Yue Y, Jiang XM, et al. Repeated Reports of Chronic Hepatitis B in Chengdu[J]. Journal of Preventive Medicine Information=,2012,28(7):545-547. (in Chinese)速丽媛,岳勇,姜晓曼,等.成都市乙型病毒性肝炎重复报告分析[J].预防医学情报杂志,2012,28(7):545-547. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31