扩展功能

文章信息

- 陈操, 周伟, 张宝云, 王园, 肖康, 董小平, 石琦

- CHEN Cao, ZHOU Wei, ZHANG Bao-yun, WANG Yuan, XIAO Kang, DONG Xiao-ping, SHI Qi

- 2015年中国克雅氏病监测病例特征分析

- Surveillance for Creutzfeldt-Jakob disease in China,2015

- 疾病监测, 2016, 31(5): 365-369

- Disease Surveillance, 2016, 31(5): 365-369

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.05.005

-

文章历史

- 收稿日期:2016-02-23

朊病毒病(prion disease),亦称可传播性海绵状脑病(transmissible spongiform encephalopathies,TSEs),是一类致死性神经系统退行性疾病,其感染因子是一种不含有核酸、具有自我复制能力的感染性蛋白粒子——朊病毒(prion),又称PrPSc。PrPSc是正常细胞蛋白PrPC的异构体,可以PrPC作为底物进行复制[1]。该病既可侵染人类亦可以感染动物。人类的TSE包括克雅氏病(Creutzfeldt-Jakob,CJD)、致死性家族型失眠症(Fatal familial insomnia,FFI)、吉斯特曼-斯特劳斯综合征(Gerstmann-Strussler-Scheinker syndrome,GSS)和库鲁病(Kuru),其中以CJD患者最多。CJD根据病因不同分为4种类型:散发型(sporadic CJD,sCJD)、家族遗传型(familial CJD or genetic CJD,fCJD or gCJD)、医源型 (iatrogenic CJD,iCJD)及变异型(variant CJD,vCJD)。2006年中国疾病预防控制中心(CDC)开始全国CJD(包括GSS和FFI)监测,目前已覆盖12个省、直辖市和自治区。现对2015年CJD的监测数据进行总结和分析。

1 材料与方法 1.1 监测体系根据我国《CJD监测实施方案》,目前我国CJD的监测网络覆盖北京、上海、天津、重庆、吉林、陕西、湖北、广东、贵州、安徽、河南和新疆12个省、直辖市和自治区。每个监测省份设1~2个哨点医院,全国共计15所哨点医院。

1.2 病例来源病例主要来源于监测网络中12个哨点医院,少部分来源于非监测省份就诊患者,诊断类型包括sCJD临床诊断、sCJD疑似诊断、不支持CJD诊断及gCJD/fCJD确诊诊断[2]。所有CJD监测病例均按照我国《CJD监测实施方案》中的相应报告表格填写临床及流行病学信息。

1.3 资料采集哨点医院负责临床病例资料及疑似患者组织样品的收集,省级CDC负责采集病例的流行病学资料,并将临床病例资料、流行病学资料及组织样品送至中国CDC病毒病预防控制所朊病毒病室完成实验室检测。样品运送符合生物安全要求的同时确保低温运输。中国CDC克雅氏病专家组完成患者随访,并根据检测结果,依据世界卫生组织(WHO)《CJD诊断标准》做出处理意见并及时反馈[2]。病例临床资料主要包括一般情况、临床表现、首发症状、临床检查及送检样品信息等。流行病学资料主要包括居住信息、家族史、既往病史以及是否为特殊职业人群等。

1.4 样品采集及检测 1.4.1 样品采集病例诊断收集的临床样品包括脑组织、脑脊液(Cerebro-Spinal Fluid,CSF)及血液标本。活检及尸检脑组织样品,-80 ℃保存;CSF样品采集1~2 ml,外观透亮,无血液污染,-20 ℃保存;血液样品采集1~2 ml外周静脉抗凝血,4 ℃保存。样品采集和运输均按照我国《CJD监测实施方案》中的相关要求进行。

1.4.2 样品检测(1) 脑脊液中14-3-3蛋白检测:取脑脊液标本20 μl,加入等量的2×SDS上样缓冲液,煮沸后按照标准操作流程进行Western Blot检测,其中一抗用1∶1000稀释的14-3-3蛋白特异性多克隆抗体(Santa Cruz公司),二抗用1∶5000稀释的辣根过氧化物酶标记抗兔IgG(Thermo公司),具体操作步骤见文献[3-4]。10%羊脑组织匀浆作为阳性对照。(2)PRNP基因的扩增和序列分析:利用DNA提取试剂盒(QIAGEN公司),从200 μl外周血中提取基因组DNA。PRNP基因特异性引物进行PCR扩增、测序,并与PRNP基因标准序列(NCBI:NM-183079.1)进行比对,检测129位及219位氨基酸多态性和PRNP基因是否有突变。

1.5 随访与失访中国CDC CJD监测中心专人负责对患者家属或临床医生进行电话随访,及时了解患者的临床表现和病情进展并详细记录备案。对存在PRNP基因突变的患者,获得家属知情同意后,进一步系统了解家族成员患病情况。主动联系3次均无法得到有效配合或联系不上的,定义为失访。

1.6 统计学分析SPSS 17.0软件用于数据分析,P<0.05为差异有统计学意义。

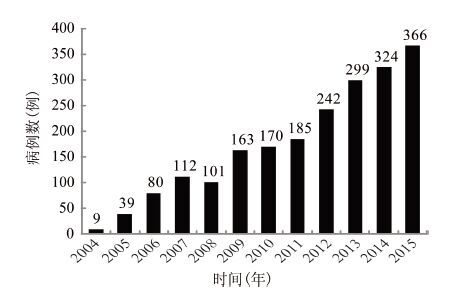

2 结果 2.1 诊断分析2015年CJD监测网络共上报366例病例,较2014年新增加42例(图 1)。根据WHO《CJD诊断标准》[2],sCJD临床诊断病例134例(36.61%),sCJD疑似诊断病例29例(7.92%),不支持CJD诊断181例(49.45%),fCJD/gCJD诊断病例17例(4.64%),包括T188K 11例、E200K 4例、E196K和E196A各1例;另有4例(1.09%)FFI病例和1例(0.27%)GSS病例。

|

| 图 1 2004-2015年全国CJD监测病例数 Figure 1 CJD case numbers in China,2004-2015 |

| |

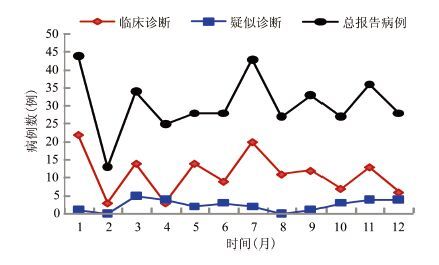

2015年度首例病例报告日期为1月5日,最后1例为12月31日,病例报告无明显季节聚集性(图 2)。

|

| 图 2 2015年全国sCJD月监测病例总数及临床和疑似诊断病例数 Figure 2 Monthly distributions of total CJD cases, probable and possible CJD cases in China,2015 |

| |

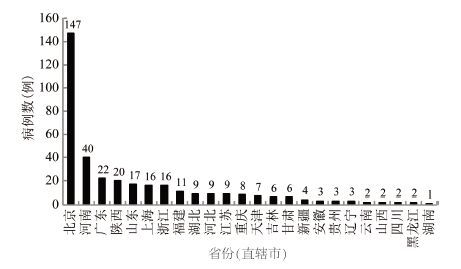

2015年共有24个省、直辖市和自治区报告病例。其中北京市最多(147例),其次是河南省(40例)和广东省(22例)。另外,有12个非监测点(山东、浙江、福建、河北、江苏、甘肃、辽宁、云南、山西、四川、黑龙江及湖南)共报送报告病例80例,占总报告病例数的21.86%(图 3),较2014年(14.81%)有增加的趋势,其中山东省报告病例17例,占非监测点报告病例数的21.25%。

|

| 图 3 2015年全国各省(直辖市、自治区)CJD监测病例数 Figure 3 Province specific CJD case numbers in China,2015 |

| |

134例sCJD临床诊断病例年龄中位数为63岁(46~83岁),男女性别比为1.13∶1;疑似诊断病例中位年龄为60岁(42~84岁),男女性别比为 1.64∶1。sCJD临床及疑似诊断病例的长久居住地呈散在分布,符合sCJD的发病特点。sCJD临床及疑似病例职业分布广泛,包括工人、农民、干部、职员等。所有报告病例均为汉族。

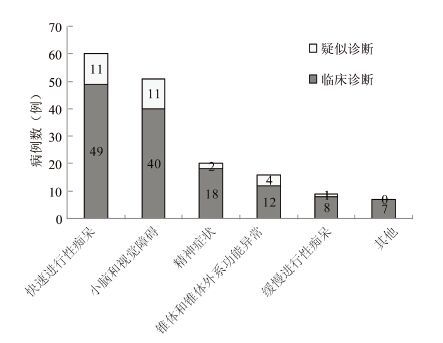

2.3 临床特征sCJD临床及疑似诊断病例的首发症状以快速进行性痴呆为最多(60例),占36.81%,其他症状包括小脑和视觉障碍51例(31.29%)、精神症状20例(12.27%)、锥体和锥体外系功能异常16例(9.82%)、缓慢进行性痴呆9例(5.52%)等,见图 4。

|

| 图 4 CJD临床和疑似诊断病例的首发症状 Figure 4 Initial symptoms of probable and possible CJD cases |

| |

临床诊断和疑似诊断病例在病程的不同时期均出现进行性痴呆症状,而诊断标准中的其他4项临床表现(肌阵挛、视觉或小脑症状、锥体和锥体外系功能异常、无动性缄默)在两者中出现的频率不同。在临床诊断和疑似诊断病例中同时出现4种临床表现的分别为16.42%(22/134)和10.34% (3/29),同时出现3种临床表现的为49.25% (66/134)和37.93%(11/29),同时出现2种临床表现的为34.33%(46/134)和51.73%(15/29),差异无统计学意义(P>0.05),详见表 1。

| 实验室及临床辅助检测阳性数(1) | 病例数 | 具有4项临床表现 | 具有3项临床表现 | 具有2项临床表现 | |||

| 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | 病例数 | 构成比(%) | ||

| 1 | 40 | 4 | 10.00 | 19 | 47.50 | 17 | 42.50 |

| 2 | 68 | 13 | 19.12 | 36 | 52.94 | 19 | 27.94 |

| 3 | 26 | 5 | 19.23 | 11 | 42.31 | 10 | 38.46 |

| 注:(1) 实验室检测阳性数包括脑脊液14-3-3蛋白检测、头颅MRI扫描、脑电图检测中具有阳性结果的个数。 | |||||||

脑脊液14-3-3蛋白阳性、脑电图结果呈现周期性三相波及头颅磁共振成像(MRI)典型改变均是CJD诊断的重要依据。实验室检测与典型临床表现的病例分布见表 1,根据拥有的典型临床表现个数和实验室及辅助临床检测阳性结果个数分组,显示3项实验室及辅助临床检测均为阳性的患者具有4项临床表现的所占百分比较多(19.23%),而仅1项实验室及辅助临床检测均为阳性的患者具有2项临床表现的所占百分比较多(42.50%),提示具有较多实验室检测阳性数的患者其具有典型临床表现的个数也较多,但差异无统计学意义(P> 0.05)。

脑脊液14-3-3蛋白阳性、脑电图EEG阳性以及头颅MRI典型改变均是CJD诊断的重要参考条件。2015年共收到脑脊液样品355份,其中14-3-3蛋白阳性144例(40.56%)。在144例14-3-3蛋白阳性的病例中,临床诊断病例91例(63.20%),不支持CJD诊断病例37例(25.69%),遗传型CJD病例15例(10.42%),FFI病例1例(0.69%)。其中,37例不支持CJD诊断病例最后临床诊断结果为脑炎12例、其他原因引起的痴呆4例、中毒性脑病(一氧化碳或酒精)2例、脑梗死2例、神经梅毒2例及其他脑病15例(线粒体脑病、癫痫及进行性核上性麻痹等)。通过对这些血液样品PRNP基因的检测发现,97.67%报告病例为129位氨基酸M/M纯合子(甲硫氨酸纯合子),96.51%报告病例为219位氨基酸E/E纯合子(谷氨酸纯合子)。2015年共发现22例PRNP基因突变病例,占总病例数的6.01%。通过对MRI检查的病例分析发现,93.99%报告病例进行过头颅MRI检测,出现特征性改变的有125例(36.33%)。其中,绝大部分MRI阳性结果为“缎带征”(99例,79.2%),见表 2。

| 脑脊液 14-3-3蛋白检测 (355例) | PRNP基因测序(344例) | 头颅MRI检测 (344例) | |||||

| 129位多态性 | 219位多态性 | ||||||

| 阳性 | 40.56%(144/355) | M/M | 97.67% (336/344) | E/E | 96.51% (332/344) | “缎带征” | 79.2% (99/344) |

| 阴性 | 59.44%(211/355) | M/V | 2.04% (7/344) | E/K | 3.49% (12/344) | 尾状核与壳核高信号 | 18.32% (63/344) |

| V/V | 0.29% (1/344) | K/K | - | 丘脑后结节高信号 | 4.65% (16/344) | ||

2015年对366例病例进行随访,失访56例,失访率为15.30%。在失访的病例中,18例(32.14%)最后临床诊断为sCJD,2例(3.57%)最后sCJD疑似诊断,32例(57.14%)为不支持sCJD诊断,3例(5.36%)gCJD,1例(1.79%)为FFI,没有发现明显的聚集性。失访的主要原因为联系方式变更(92.86%,52/56),另有4例患者(7.14%)随访时已死亡。

3 讨论自2006年我国CJD监测系统开始运行,通过十年的监测工作,初步了解我国CJD患者的临床和流行病学特点。整体来看,过去十年监测病例数量逐年增加,此外,由于监测系统影响,越来越多的非监测省份主动上报病例,更加全面地了解CJD的整体情况,也为将来扩大监测范围奠定了基础和积累了经验。既往监测过程未发现iCJD和vCJD病例,与此同时,在所有监测病例中sCJD病例数量最多,流行病学分析显示sCJD病例呈现典型的散在分布,符合全球CJD的整体趋势。在fCJD中,T188K突变的病例数量最多。此外,FFI患者在我国的监测病例中数量也较多。

由于生物安全及运输等问题,较偏远监测省份(直辖市、自治区)送检样品的时效性受到较大影响,但2015年监测病例数量仍总体保持上升趋势。与历年相似,北京市为24个送检病例省份(直辖市、自治区)之首[5],未发现聚集性病例。

PRNP基因的检测结果显示,97.67%监测病例的129位等位基因为M/M纯合子,符合我国汉族人群129位多态性等位基因的分布特点[3]。由于129位纯合子比杂合子更易罹患sCJD,且目前确诊的sCJD患者绝大部分是129位M/M纯合子[6],提示我国汉族人群属于sCJD易感人群。与往年相似[5],2015年96.51%监测病例的219位等位基因为E/E,以往监测数据显示,95%以上监测病例的219位等位基因为E/E[5],同时确诊sCJD患者中219位等位基因为E/E或K/K(谷氨酸或赖氨酸纯合子),没有发现E/K的等位基因[6],进一步提示我国汉族人群属于sCJD易感人群。2015年共发现22例PRNP基因突变病例,病例数最多的前三位突变位点是T188K(11例)、E200K(4例)及FFI(4例),这个趋势与我国十年监测的总体趋势相似,但与临近的日本和韩国不同,其最常见的突变点为V180I[7],可能与民族差异有关。

2015年监测病例中首发症状仍然是以快速进行性痴呆最多,一些病例也出现小脑和视觉障碍、精神症状、缓慢进行性痴呆、锥体系症状等。处在前列的快速进行性痴呆、小脑和视觉障碍及精神症状等都与往年的监测结果一致。对于临床及疑似诊断的sCJD病例,在病程的不同阶段都会出现进行性痴呆症状,而与疑似诊断不同,在临床诊断病例中同时具有三项症状的病例占大多数,同时出现4种临床表现的多数也在临床诊断病例中,说明sCJD临床诊断病例较疑似诊断病例可能出现更多的典型临床表现。

脑脊液14-3-3蛋白和脑电图特征性改变是CJD重要的临床诊断指标,但在发病初期,脑脊液14-3-3蛋白可能阴性,脑电图也很少出现特征性改变,即使处于发病过程中,这两项指标也常出现波动状态,给明确诊断带来困难。近年研究表明,临床诊断sCJD患者MRI结果显示出尾状核/壳核的高信号,特别是DWI显示对称性或不对称性皮质(或皮层)“缎带征”,对CJD的早期诊断具有重要意义。因此,新起草的我国《CJD诊断标准》中纳入了MRI特征性改变,与此同时,我国CJD监测系统也一直将MRI特征性改变作为sCJD患者临床诊断的一项重要参考指标。笔者对患者脑脊液14-3-3蛋白、脑电图及MRI结果进行分析,虽然辅助检查、实验室检测与患者的临床表现差异无统计学意义,但是具有多个实验室及临床检测结果阳性的患者,其临床表现也更严重,提示可能受损脑区分布广泛致使患者表现出来的临床症状也较多。

CJD是一种致死性的退行性疾病,该病的临床表现在其他可治愈性中枢神经系统疾病中也可出现,如病毒性脑炎和脑膜炎等。为避免误诊为CJD及进一步明确诊断,应在患者发病后定期进行随访。2015年监测网络对366例监测病例进行随访,由于患者死亡或联系方式变更等原因导致失访的病例为56例,失访率15.30%。失访人群中未发现明显的特征。有效的随访对CJD的监测工作起到积极的作用,提高了诊断的准确率。CJD确诊诊断依赖于脑组织病理检测,而脑组织提取对患者损伤较大且大多数患者去世后不进行尸检,故获取的脑组织样品有限。今后在CJD监测工作中应加大宣讲力度,增加确诊病例的数量。

目前国际上对于CJD的监测已从发达国家逐渐扩展到发展中国家,国际间交流和监测信息共享更为密切。为提高监测质量,我国在进行CJD监测的同时也为监测点内外的专业人员提供各种培训。但我国幅员辽阔,各地经济和医疗水平差异很大,CJD的诊断仍局限于中心城市的综合性大医院。未来应进一步扩大监测范围,提高监测质量对于全面掌握我国CJD的发病流行状况,严密监控vCJD的出现,以及最大限度地减少CJD对公共卫生的威胁至关重要。

| [1] | Prusiner SB, Scott MR, DeArmond SJ, et al. Prion protein biology[J]. Cell, 1998, 93 (3) : 337–348 . |

| [2] | WHO. WHO Manual for Surveillance of Human Transmissible Spongiform Encephalopathies, Including Variant Creutzfeldt-Jakob Disease[M]. Geneva:WHO, 2003 : 71 -72. |

| [3] | Gao C, Han J, Zhou W, et al. Study on the characteristic of Surveillant Creutzfeldt-Jakob disease patients from January to August in 2006 in China[J]. Chinese Journal of Experiment and Clinical Virology, 2007, 21 (3) : 205–207 .(in Chinese) 高晨, 韩俊, 周伟, 等. 2006年1至8月份我国克雅病监测病例分析[J]. 中华实验和临床病毒学杂志,2007,21 (3) :205–207. |

| [4] | Zhang J, Zhang FP, Nie K, et al. Expression and purification of various deleted and mutated hamster's PrPs in a baculovirus system[J]. Chinese Journal of Virology, 2003, 19 (1) : 36–41 .(in Chinese) 张瑾, 张福萍, 聂凯, 等. 多种缺损及突变的PrP蛋白在杆状病毒中的表达和纯化[J]. 病毒学报,2003,19 (1) :36–41. |

| [5] | Xiao K, Zhou W, Zhang BY, et al. Characteristics of Creutzfeldt-Jakob disease cases in China,2014[J]. Disease Surveillance, 2016, 30 (1) : 18–23 .(in Chinese) 肖康, 周伟, 张宝云, 等. 2014年中国克雅氏病监测网络病例特征分析[J]. 疾病监测,2016,30 (1) :18–23. |

| [6] | Kobayashi A, Teruya K, Matsuura Y, et al. The influence of PRNP polymorphisms on human prion disease susceptibility: an update[J]. Acta Neuropathol, 2015, 130 (2) : 159–170 . |

| [7] | Nozaki I, Hamaguchi T, Sanjo N, et al. Prospective 10-year surveillance of human prion diseases in Japan[J]. Brain, 2010, 133 (10) : 3043–3057 . |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31