扩展功能

文章信息

- 蒋羽, 李建云, 梁莹, 蔡虹, 彭遥, 王宇萌, 刘芳, 徐冬蕾, 王姝懿, 张志凯, 海荣, 张忠兵, 李伟, 范蒙光

- JIANG Yu, LI Jian-yun, LIANG Ying, CAI Hong, PENG Yao, WANG Yu-meng, LIU Fang, XU Dong-lei, WANG Shu-yi, ZHANG Zhi-kai, HAI Rong, ZHANG Zhong-bing, LI Wei, FAN Meng-guang

- 内蒙古鼠疫耶尔森菌差异区段分型特征研究

- Different region genotyping of Yersinia pestisin Inner Mongolia

- 疾病监测, 2016, 31(5): 406-410

- Disease Surveillance, 2016, 31(5): 406-410

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.05.013

-

文章历史

- 收稿日期:2016-03-08

2. 内蒙古地方病防治研究中心, 内蒙古 呼和浩特 010110;

3. 中国疾病预防控制中心传染病预防控制所, 传染病预防控制国家重点实验室, 北京 102206

2. Inner Mongolia Research Center for Endemic Diseases, Hohhot 010110, Inner Mongolia, China;

3. State Key Laboratory for Communicable Disease Prevention and Control, Institute for Communicable Disease Prevention and Control, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China

鼠疫耶尔森菌(鼠疫菌)是人间鼠疫和动物鼠疫的病原体,它的主要宿主是啮齿类哺乳动物,媒介为吸血昆虫(主要是跳蚤)。内蒙古历史上发生多次鼠疫流行,数万余人死亡[1]。根据生物型特征,内蒙古鼠疫菌分为古典型、中世纪型和田鼠型[1]。内蒙古鼠疫疫源地面积约占全国疫源地面积的1/2[2],包括4种类型,即呼伦贝尔高原蒙古旱獭疫源地、松辽平原达乌尔黄鼠疫源地(包括达乌尔黄鼠疫源地松辽平原地区和达乌尔黄鼠疫源地察哈尔丘陵地区)、 锡林郭勒高原布氏田鼠疫源地和内蒙古高原长爪沙鼠疫源地(包括长爪沙鼠疫源地鄂尔多斯高原地区和长爪沙鼠疫源地乌兰察布高原地区)[3]。

近年来多种分子分型方法在鼠疫菌遗传特征描述中得到应用。如单核苷酸多态性SNP(single-nucleotide polymorphisms)方法、间区规律短回文序列分析CRISPR(Clustered regularly interspaced short palindromic repeats)、多位点可变数目串联重复序列分析MLVA(multiple-locus variable-number tandem repeat analysis)、差异区段分析DFR(different region)等[4]。DFR是分析鼠疫菌种群关系的分子分型方法,可以从遗传的角度对鼠疫菌的适应性进化提供依据。既往杨瑞馥团队利用DFR方法分析我国鼠疫菌遗传特征和微进化,发现我国鼠疫疫源地具备各自独特的 DFR基因型并命名了不同类型的基因型(Genomovars,简写为G,下同)[5]。 之后青海省地方病预防控制所将我国3000余株鼠疫菌的DFR特征进行描述和分析,在既往发现的32 个基因型基础上,又发现21个新的DFR基因型[6]。本研究收集1954-2015年分离自内蒙古的动物鼠疫菌的代表菌株,应用DFR分析方法从生境和亚疫源地分布的层面探究内蒙古鼠疫菌的DFR型别分布特征,探讨内蒙古动物鼠疫疫源地进化及生态适应规律。

1 材料与方法 1.1 菌株来源307株鼠疫菌分离自1954-2015年内蒙古高原长爪沙鼠疫源地、锡林郭勒高原布氏田鼠疫源地以及松辽平原达乌尔黄鼠疫源地的32个疫源县。所有菌株均分离自宿主动物或媒介。本研究选取分离自不同年代和旗县的菌株,菌株选择覆盖所有流行年份和分布旗县,基本能代表内蒙古动物鼠疫菌株。

1.2 设备PCR扩增仪、高速台式离心机(Eppendorf 5424)、水平电泳仪(北京市六一仪器厂)、紫外成像仪(BIORAD)。

1.3 试剂PCR反应体系:2×Easy Taq® TM PCR SuperMix +dye购自北京全式金生物技术有限公司,引物购自北京天一辉远生物科技有限公司,琼脂糖(西班牙Biowest),5×TBE电泳缓冲液(solarbio),DNA Maker(100 bp ladder),GoldenView核酸染料,6×loading buffer(TaKaRa)。

1.4 研究方法 1.4.1 核酸制备鼠疫菌株接种赫氏培养基,28 ℃孵育48 h,挑选单个菌落悬于0.6 ml TE 溶液,100 ℃水浴15 min,离心10 min (12 000 r/min),收集上清,去离子水稀释10倍后制备成PCR扩增核酸模板。

1.4.2 DFR分型方法根据已经发表的文献述及的24对引物[4],包括23个DFR位点引物和检测pMT1质粒的引物。PCR反应体系与条件:采用25 μl PCR反应体系,其中去离子水9.5 μl,Supermix 12.5 μl,上下游引物分别1 μl,模板1 μl。DFR1-DFR 17、DFR20-DFR 23、PMT1位点的PCR扩增条件如下:95 ℃预变性3 min,94 ℃变性30 s,60 ℃退火30 s,72 ℃延伸1 min,30个循环,72 ℃延伸5 min。DFR18和DFR19除退火温度为56 ℃外,其余条件一致。将PCR产物依次用1.5%琼脂糖凝胶电泳和凝胶成像仪进行检测分析,出现目的条带且大小均符合者,判为“1”,未出现目的条带者判为“0”,以鼠疫EV菌模板或在有DFR位点的鼠疫菌模板为阳性对照,水作为阴性对照。未出条带者再重复两次验证。

1.4.3 DFR基因型遗传聚类24个DFR位点数据以分类资料形式输入BioNumerics 5.10软件,采用效用均等的分类资料分析方法(UPGMA),遗传关系以聚类图形式展示。

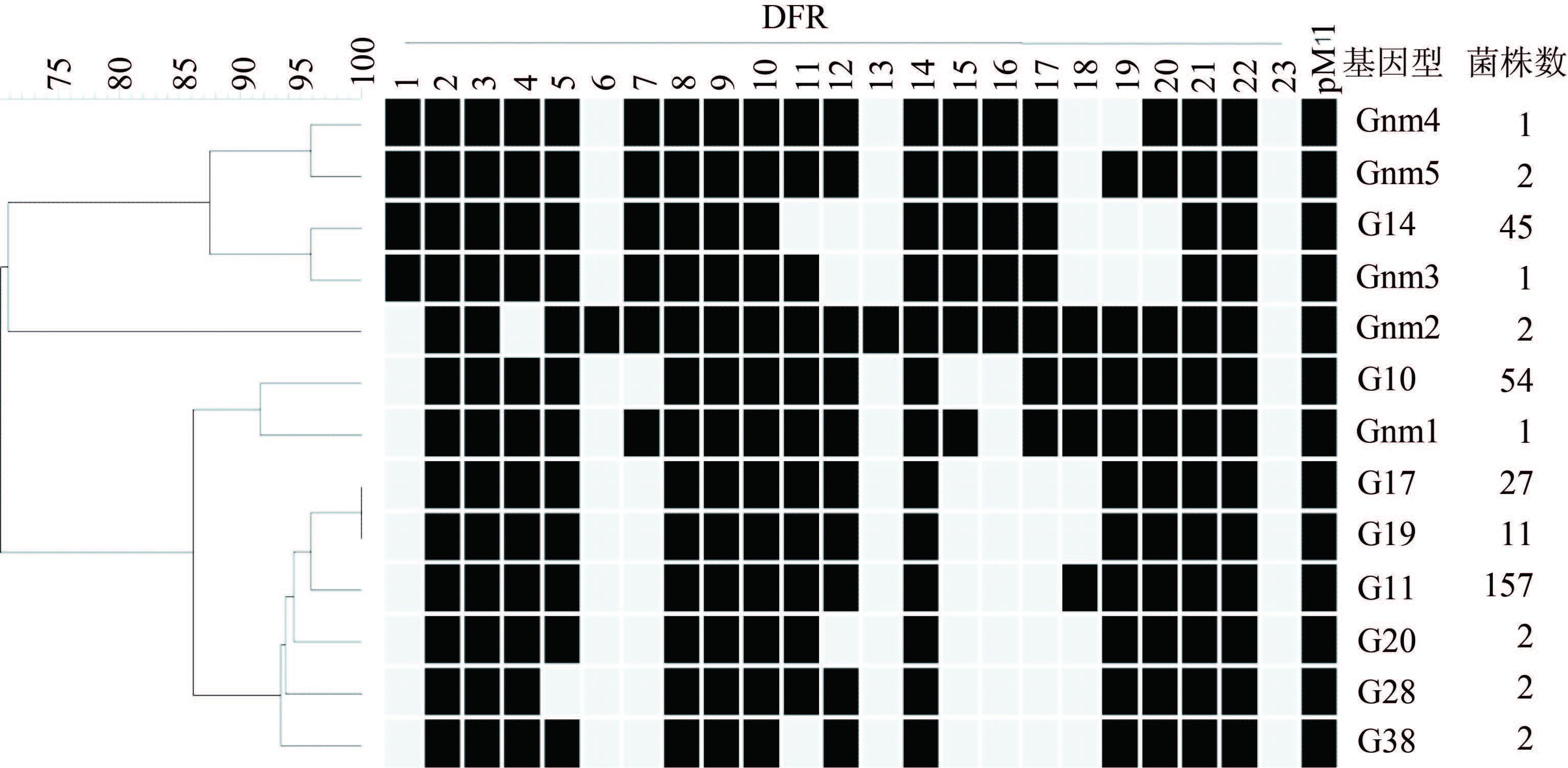

2 结果 2.1 内蒙古307株鼠疫菌DFR基因型和聚类本实验共发现内蒙古鼠疫菌存在13种DFR型,除文献已经发表的基因型外[5],发现了5种新的内蒙古鼠疫菌DFR基因型,依次命名为Gnm1~Gnm5,见图 1。从不同基因型分离的来源宿主分析,G10菌株的分离宿主中达乌尔黄鼠位列第一,共分离出24株菌,其次是长爪沙鼠(10株菌),而G11的宿主中长爪沙鼠第一,共分离出82株菌,达乌尔黄鼠第二位(14株),统计学分析得出在达乌尔黄鼠上分离的G10型高于长爪沙鼠,在长爪沙鼠身上分离的G11的概率高于达乌尔黄鼠(χ2=38.07,P=0.00)。

|

| 图 1 内蒙古鼠疫疫源地13 种DFR 型别聚类结果 Figure 1 Geographic distribution of DFR genotypes and evolution route of Y. pestis in Inner Mongolia |

| |

内蒙古鼠疫疫源地鼠疫菌DFR基因型的分布具备明显的地理区域特征,见图 2。长爪沙鼠疫源地共分出170株菌,分为9种基因型,主要基因型为G11(71.8%,122/170)、其次是G17、G10、G14、G20、G28、Gnm2、G38、Gnm5。内蒙古长爪沙鼠疫源地分为乌兰察布高原区和鄂尔多斯高原区。乌兰察布高原区(110株菌)9种基因型均存在,主要基因为G11(72.7%,80/110),其次为G10、G17、G14、G20、G28、Gnm2、G38、Gnm5。鄂尔多斯高原区(60株)有6种DFR基因型,主要基因型为G11(70.0%,42/60),其次为G17、G10、G14、G38、Gnm5。其中,鄂尔多斯高原区G17基因型数量高于乌兰察布高原区。本研究中长爪沙鼠疫源地所得9种基因型中,除6种已发现基因型与文献相同,还得到Gnm2以及Gnm5两种新的基因型以及G14型,并未发现长爪沙鼠疫源地的优势基因型G50[5],见图 2。

|

| 图 2 内蒙古鼠疫菌DFR基因型地理分布和鼠疫菌进化路线 Figure 2 Geographical distribution of DFR genotypes and evolution route of Y.pestis in Inner Mongolia |

| |

达乌尔黄鼠疫源地93株菌,分为6种基因型:G10(44.1%,41/93)和G11(35.5%,33/93)在所有基因型中占79.6%(74/93),其次为G19、G17、G14、Gnm1。我国达乌尔黄鼠疫源地分为松辽平原区和察哈尔丘陵区。松辽平原区(45株)DFR基因型有5种,主要基因型为G10(62.2%,28/45),其次为G19、G11、G14、Gnm1,察哈尔丘陵区(48株)共4种基因型,以G11(54.2%,26/48)为主,其次为G10、G17、G19。大部分G11基因型集中分布在达乌尔黄鼠疫源地察哈尔丘陵区与长爪沙鼠疫源地乌兰察布高原区镶嵌区。达乌尔黄鼠疫源地所得基因型除G10、G11、G19、G17与文献[6]相同外,还在该疫源地分离到G14、Gnm1。

布氏田鼠疫源地共分出44株菌,分为4种基因型,主要基因型为G14(90.9%,40/44),其次为G11、Gnm3、Gnm4。布氏田鼠疫源地除G14、G11与文献[6]报道一致外,Gnm3、Gnm4是新发现的基因型。

3 讨论本研究结果与崔玉军等[4]报道结果一致,即长爪沙鼠疫源地为G11、达乌尔黄鼠疫源地为G10、布氏田鼠疫源地为G14[5-6]。既往通过DFR位点缺失获得确定的进化方向为,进入内蒙古的鼠疫菌一支从前苏联进入了达乌尔黄鼠疫源地,然后进入长爪沙鼠疫源地[5]。由古典型菌株在长爪沙鼠疫源地进化成了中世纪型。长爪沙鼠疫源地的主要基因型为G11,与达乌尔黄鼠疫源地主要基因型G10在DFR17位点(表达杀虫毒素)相差一个基因片段。通过丢失片段而形成新的基因型不仅使鼠疫菌适应了生态位而且导致了种群的分化[7]。

鼠疫作为典型的自然疫源性疾病,在宿主与媒介等环境的相互作用下形成了自身独特的生态体系,在不同生态位的条件下形成了鼠疫菌不同的基因型。通过比较长爪沙鼠和达乌尔黄鼠分离出菌株的DFR型别,发现G10菌株更多从达乌尔黄鼠体内(或其携带跳蚤)获得,而G11更多从长爪沙鼠分类获得,提示疫源地主要宿主和鼠疫菌基因型之间具备正相关联系,这个假设还需要以更细划分疫源地地理和宿主动物敏感性的研究结果进行验证。

分析内蒙古鼠疫的不同流行阶段,根据《内蒙古鼠疫》,第一次大流行(1954-1958年)主要波及的地区是达乌尔黄鼠疫源地,在分离到的9株菌中,6株菌来自G10基因型,其次是G14和G19基因型,尚未发现G11。由于期间获得并保存下来的菌株数偏少,但不表明G11菌株在该疫源地不存在;1969-1972年是有史料记载以来全区性的动物鼠疫大流行[1],并发现了布氏田鼠疫源地。在此期间分离的鼠疫菌,G11所占比例最高(54.5%,30/55),其次是G10、G17和G19。1973-2015年(《内蒙古鼠疫》总结到1996年,笔者继续总结至2015年)期间,流行强度不及前两个阶段,但始终持续流行。各型别菌株都有分离和发现,G11所占比例最高(55.1%,125/227)。

达乌尔黄鼠疫源地松辽平原区因20世纪60年代“灭鼠拔源”使该地区20多年均未发生疫情[1],直到1984年在扎鲁特旗北部和阿鲁科尔沁旗北部发生动物鼠疫流行并延续到1989年才结束,分离获得的菌株为G10(14/24)、G11(6/24)和G19(4/24)基因型,这是首次在松辽平原区检测到G11基因型。另外,达乌尔黄鼠疫源地察哈尔丘陵区60年代以G10基因型为主,1970-1972年G11与G17所占比例为59.3%(16/27),G10与G19所占比例为40.7%(11/27),1972年后的菌株只检测到G11和G17型,可能因为草原过度放牧导致植物群落等生态环境改变,长爪沙鼠鼠疫导致鼠类群落、寄生蚤演替,鼠疫菌群落随之发生更替造成[8]。

随着分子生物学和生物信息技术的发展,通过对鼠疫菌基因型别的解析可以从遗传学最本质的角度分型鼠疫菌种群关系,尤其是通过基因分型发现菌株的联系更能为鼠疫流行溯源提供有益线索。DFR分析法经济,高效,不仅可以 很好地区分鼠疫菌种群,而且获得的不同位点片段和缺失可用于解析遗传进化的方向。但是DFR方法也有实验本身的技术缺陷,即PCR没有有效扩增受多种因素影响,容易出现假阴性,所以当出现阴性扩增结果后需要进行2~3次确认。

进入21世纪后的15年里,内蒙古鼠疫自然疫源地动物鼠疫仍十分活跃,2001-2005年每年动物检株数均在100株以上,主要分布在长爪沙鼠疫源地和布氏田鼠疫源地[9],除2012年和2013未分离出鼠疫菌,其他年份均分离出鼠疫菌。在当前动物间疫情活跃的背景下,人感染鼠疫的可能性依然存在,鼠防工作不能放松。

| [1] | Liu JY, Zhang WR. [J]. Inner Mongolia plague, 2013 : .(in Chinese) 刘纪有, 张万荣. [J]. 内蒙古鼠疫,2013 :. |

| [2] | Li B, Hao GF, Meng CJ, et al. Analysis on plague epidemiology in Mongolia and Inner Mongolia[J]. Chinese Frontier Health Quarantine, 2013, 36 (4) : 232–238 .(in Chinese) 李彬, 郝广福, 孟传金, 等. 蒙古国与中国内蒙古鼠疫流行病学分析[J]. 中国国境卫生检疫杂志,2013,36 (4) :232–238. |

| [3] | Ji SL, Zhang HL, Liu YP, et al. A study on typing of Y. pestis in China and fcologico-epidemiological significance[J]. Chinese Journal of Endemiology, 1987, 6 (5) : 257–263 .(in Chinese) 纪树立, 张海崚, 刘云鹏, 等. 我国鼠疫菌分型及其生态学、流行病学意义[J]. 中国地方病学杂志,1987,6 (5) :257–263. |

| [4] | Cui YJ, Song YJ, Yang RF. From phylogenetics to phylogenomics: a brief review to theevolutionary researches of Yersinia pestis[J]. Scientia Sinica Vitae, 2013, 43 (1) : 23–30 .(in Chinese) 崔玉军, 宋亚军, 杨瑞馥. 鼠疫耶尔森氏菌的进化研究: 从系统发育学到系统发育基因组学[J]. 中国科学: 生命科学,2013,43 (1) :23–30. |

| [5] | Li YJ, Dai EH, Cui YJ, et al. Different region analysis for genotyping Yersinia pestis isolates from China[J]. PLoS One, 2008, 3 (5) : e2166. |

| [6] | Yang XY, Wei BQ, Jin J, et al. Regional genotyping and the geographical distribution regarding Yersinia pestis isolates in China[J]. Chinese Journal of Epidemiology, 2014, 35 (8) : 943–948 .(in Chinese) 杨晓艳, 魏柏青, 靳娟, 等. 中国鼠疫耶尔森菌差异区段分型及其地理分布特征[J]. 中华流行病学杂志,2014,35 (8) :943–948. |

| [7] | Zhou DS, Han YP, Song YJ, et al. DNA microarray analysis of genome dynamics in Yersinia pestis: insight into bacterial genome microevolution and niche adaptation[J]. Medical Journal of Chinese People's Liberation Army, 2004, 29 (3) : 204–210 .(in Chinese) 周冬生, 韩延平, 宋亚军, 等. 鼠疫耶尔森菌基因组进化与生态位适应研究[J]. 解放军医学杂志,2004,29 (3) :204–210. |

| [8] | Cui C, Jiang QG, Chen HJ. Study on sandiness desertification of inner Mongolia[J]. Acta Agriculturae Jiangxi, 2012, 24 (8) : 116–120 .(in Chinese) 崔璨, 姜琦刚, 陈泓吉. 内蒙古自治区沙质荒漠化研究[J]. 江西农业学报,2012,24 (8) :116–120. |

| [9] | Fan MG, Ta N, Zhang ZZ. Analysis of the test results of animal plague in Inner Mongolia from 2000 to 2010[J]. Chinese Journal of Vector Biology and Control, 2012, 23 (4) : 349–351 .(in Chinese) 范蒙光, 塔娜, 张志忠. 内蒙古2000-2010年动物鼠疫检验结果分析[J]. 中国媒介生物学及控制杂志,2012,23 (4) :349–351. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31