扩展功能

文章信息

- 孙卫敏, 王雷, 张迟

- SUN Wei-min, WANG Lei, ZHANG Chi

- 2004-2015年湖北省流行性腮腺炎流行病学特征分析

- Epidemiology of mumps in Hubei,2004-2015

- 疾病监测, 2016, 31(8): 654-658

- Disease Surveillance, 2016, 31(8): 654-658

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.08.010

-

文章历史

- 收稿日期:2016-02-29

2. 湖北省疾病预防控制中心, 湖北 武汉 430079

2. Hubei Provincial Center for Disease Control and Prevention, Wuhan 430079, Hubei, China

流行性腮腺炎(流腮)是由流腮病毒引起的急性呼吸道传染病。主要临床表现为单侧或双侧腮腺非化脓性肿胀,疼痛伴发热。流腮病毒还可侵犯各种腺组织、神经系统及肝、肾、心脏、关节等器官,引起严重并发症,甚至永久性后遗症[1],所造成的社会负担不容忽视。近年来,全国每年流腮报告发病率均位居当年法定传染病报告发病率的前6位,报告流腮暴发疫情事件数居当年各法定传染病暴发疫情事件数的前3位[2-3]。现对湖北省20042015年流腮的流行病学特征进行分析,为预防和控 制流腮提供参考。

1 资料与方法 1.1 资料来源数据来源于传染病报告信息管理系统和突发公共卫生事件管理信息系统。

1.2 统计分析采用描述流行病学方法,运用 Excel 2010软件和统计分析系统 SPSS 19.0软件,对20042015年流腮的流行病学特征进行分析。

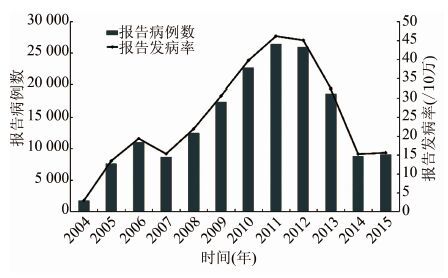

2 结果 2.1 流行概况湖北省20042015年流腮累计报告病例数170 274例,年平均发病率为24.64/10万,无死亡病例,报告病例数和发病率见图 1。2006年和2011年为报告发病高峰年,2004年报告发病率最低。2004年流腮报告发病率位居当年法定传染病报告发病率的第11位,20052012年一直位居前7位。

|

| 图 1 20042015年湖北省流腮报告病例数和发病率 Figure 1 Cases and incidence of mumps reported in Hubei during 2004-2015 |

| |

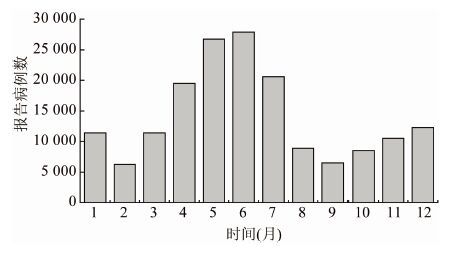

20042015年,各月均有流腮病例报告,发病呈现明显的季节性。发病最高峰分别在当年的47月,11月至次年1月为次高峰,其报告病例数分别占累计报告病例总数的55.59%和20.06%,见图 2。

|

| 图 2 20042015年湖北省流腮病例发病月分布 Figure 2 Monthly distribution of mumps cases in Hubei during 2004-2015 |

| |

20042015年,除神农架林区2014年无流腮病例报告外,各市、州各年份均有流腮病例报告,但各地各年发病率差异较大,12年间最高和最低报告发病率均为神农架林区,2012年最高达873.90/10万,2004年最低为0。神农架林区、十堰市、宜昌市20132015年均位居全省发病率前5位,其中神农架连续3年位居全省发病率第1位,见表 1。

| 地区 | 不同年份发病率 | |||||||||||

| 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | |

| 武汉市 | 2.35 | 8.95 | 11.24 | 26.18 | 34.48 | 27.44 | 67.26 | 32.83 | 32.61 | 26.52 | 15.84 | 14.42 |

| 黄石市 | 0.47 | 8.39 | 14.45 | 24.58 | 24.51 | 21.76 | 21.81 | 86.40 | 20.54 | 13.34 | 13.32 | 7.66 |

| 十堰市 | 12.28 | 42.72 | 61.66 | 18.24 | 40.18 | 130.62 | 143.45 | 78.93 | 24.85 | 36.50 | 34.17 | 51.96 |

| 宜昌市 | 0.58 | 31.01 | 68.56 | 9.71 | 10.38 | 21.11 | 33.71 | 25.67 | 63.32 | 94.96 | 22.71 | 17.83 |

| 襄阳市 | 0.08 | 5.94 | 7.22 | 9.22 | 20.33 | 19.29 | 12.94 | 38.25 | 87.17 | 21.01 | 24.90 | 22.08 |

| 鄂州市 | 1.00 | 6.19 | 3.84 | 76.07 | 39.95 | 5.93 | 11.32 | 94.50 | 103.71 | 18.58 | 10.95 | 7.88 |

| 荆门市 | 1.53 | 4.79 | 6.57 | 18.57 | 19.27 | 24.14 | 12.36 | 33.55 | 45.14 | 14.02 | 5.97 | 6.61 |

| 孝感市 | 0.83 | 16.32 | 12.78 | 10.08 | 10.68 | 61.12 | 27.90 | 18.59 | 34.51 | 19.59 | 11.66 | 15.01 |

| 荆州市 | 1.97 | 13.44 | 12.07 | 3.59 | 4.89 | 14.13 | 30.30 | 43.92 | 21.34 | 12.13 | 6.72 | 6.44 |

| 黄冈市 | 6.68 | 9.55 | 11.21 | 5.40 | 41.74 | 20.47 | 27.22 | 39.73 | 50.50 | 42.15 | 9.26 | 7.73 |

| 咸宁市 | 0.57 | 3.43 | 11.31 | 20.69 | 9.49 | 20.74 | 29.66 | 68.06 | 38.98 | 19.94 | 13.36 | 16.67 |

| 随州市 | 1.69 | 5.24 | 13.50 | 35.01 | 7.11 | 5.01 | 15.16 | 103.92 | 49.35 | 24.85 | 10.16 | 12.38 |

| 恩施州 | 9.18 | 15.87 | 28.54 | 7.75 | 18.61 | 31.42 | 25.11 | 15.99 | 39.96 | 80.02 | 16.54 | 12.57 |

| 仙桃市 | 0.38 | 5.11 | 24.47 | 22.54 | 16.13 | 29.68 | 85.01 | 162.79 | 21.14 | 21.09 | 11.48 | 15.52 |

| 潜江市 | 0.39 | 15.29 | 15.86 | 6.18 | 6.49 | 9.93 | 97.71 | 57.06 | 56.48 | 8.56 | 9.65 | 32.48 |

| 天门市 | 0.28 | 3.31 | 6.46 | 9.06 | 19.32 | 17.33 | 24.48 | 36.23 | 48.76 | 14.74 | 11.13 | 10.21 |

| 神农架 | 0.00 | 363.01 | 90.98 | 14.77 | 14.77 | 29.52 | 34.89 | 59.13 | 873.90 | 418.86 | 133.65 | 68.56 |

| 湖北省 | 2.86 | 13.38 | 19.28 | 15.22 | 21.80 | 30.49 | 39.65 | 46.06 | 44.99 | 32.31 | 15.16 | 15.51 |

报告流腮病例中男性107 486例,年平均报告发病率30.17/10万;女性62 788例,年平均报告发病率18.75/10万。男女性别发病率比为1.71∶1,差异有统计学意义(χ2=9138.56,P=0.00)。

2.4.2 职业构成学生、幼托儿童、散居儿童发病数居总病例数的前3位,分别占总病例数的62.69%(106 746/170 274)、18.09%(30 805/170 274)和10.37%(17 656/170 274),且均居当年报告总病例数的前3位。除2014年外,学生均占当年流腮总病例数的半数以上。

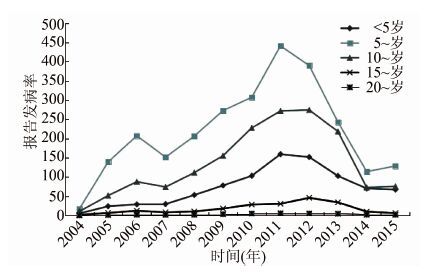

2.4.3 年龄分布流腮病例主要集中在15岁以下儿童,从高到低依次为5~9岁、10~14岁和0~4岁年龄组,其年龄组发病数分别占总病例数的44.19%、24.44%、17.05%。分年龄组发病率趋势见图 3。

2.5 暴发疫情监测湖北省20042015年间共报告流腮暴发疫情220起,占法定传染病暴发疫情总事件数的15.27%,居各法定传染病暴发疫情事件数第3位,暴发疫情发病人数占法定传染病总暴发疫情发病人数20.94%。见表 2。

| 年份 | 突发传染病事件 | 突发流腮事件 | 突发流腮事件占传染病事件比例(%) | |||

| 事件数(起) | 发病数(人) | 事件数(起) | 发病数(人) | 占事件数总(起) | 占发病数总(人) | |

| 2004 | 4 | 119 | 2 | 70 | 50.00 | 58.82 |

| 2005 | 60 | 1 516 | 17 | 380 | 28.33 | 25.07 |

| 2006 | 120 | 4 370 | 34 | 1038 | 28.33 | 23.75 |

| 2007 | 129 | 5 008 | 27 | 748 | 20.93 | 14.94 |

| 2008 | 138 | 4 550 | 23 | 734 | 16.67 | 16.13 |

| 2009 | 316 | 14 346 | 21 | 742 | 6.65 | 5.17 |

| 2010 | 159 | 2 653 | 20 | 625 | 12.58 | 23.56 |

| 2011 | 248 | 3 295 | 30 | 1421 | 12.10 | 43.13 |

| 2012 | 131 | 5 021 | 30 | 2653 | 22.90 | 52.84 |

| 2013 | 54 | 1 193 | 7 | 322 | 12.96 | 26.99 |

| 2014 | 40 | 873 | 3 | 231 | 7.50 | 26.46 |

| 2015 | 42 | 1 016 | 6 | 243 | 14.29 | 23.92 |

| 合计 | 1441 | 43 960 | 220 | 9207 | 15.27 | 20.94 |

|

| 图 3 20042015年湖北省流腮分年龄报告发病率变化趋势 Figure 3 Age specific incidence of mumps reported in Hubei during 2004-2015 |

| |

全省17个市、州,除鄂州市无暴发疫情报告外,其余均有报告,近12年累计,襄阳市、十堰市、宜昌市3地暴发疫情事件数及发病数每年均位居全省前3位,报告发病数分别为2393、1213、1058人,占暴发疫情发病数的50.66%,三地共计占暴发疫情总事件数的43.64%。

2.5.2 时间分布除78月外其余各月均有流腮突发事件报告,主要集中在36月,共报告153起,占总事件的69.55%。

2.5.3 事件分级按报告事件分级统计,一般事件210起,未分级9起,较大事件1起,于2006年4月发生在恩施土家族苗族自治州鹤峰县某小学,发病数117例,波及或暴露人数871人。学校和托幼机构发生218起,占总起数的99.09%,其中小学168起,幼儿园16起,其他学校34起,学校以外其他地点2起。

2.6 实验室检测腮腺炎病例临床较易诊断,12年间报告170 274例流腮病例中临床诊断病例169 687例,占所有病例的99.66%,实验室确诊病例587例。

2012年以来,IgM血清学诊断只用于两期暴发的早期确诊,未开展常规实验室检测。1998年起,湖北省共完成4039份腮腺炎血清学IgG抗体调查。2012年起,共完成39份腮腺炎标本的病毒学检测,共分离到18株腮腺炎毒株,基因测序结果均为F基因型。

3 讨论1990年我国将流腮纳入丙类传染病管理,2004年纳入传染病信息报告管理系统[4]。虽然流腮诊断在2007年启用了新的国家标准,但其诊断原则依然主要依靠流行病学史、腮腺和(或)其他唾液腺肿大等特征做出临床诊断,确诊须通过实验室血清学及病原学检查,因此20042015年间诊断病例标准基本一致[5-6]。根据湖北省12年间报告流腮病例发病的流行病学特征分析,年发病率出现2个高峰,与国内诸多流行病学分析报告显示流腮每2~5年出现1次流行高峰的规律一致[2-3, 7]。病例的季节分布主要集中在冬春两季,且呈非连续性的双峰曲线,多发生在5~9岁年龄段,学生、幼托儿童、散居儿童居多,男性多于女性,与全国及部分省份的情况一致[1-3, 7-10],除发病年龄段分布与之前已经发表的湖北省20092010年流腮疫情分析略有差异外,其他分布均类似,可能与短期分布和长期趋势不同有关[11]。

不同年份各地市间发病率和其发病数有较大差异,神农架林区、十堰市、宜昌市近年来均位居全省发病率前5位,而同一地市不同年份间发病率也有较大差异,12年间最高和最低报告发病率均为神农架林区。神农架林区、十堰、宜昌三地均为西部地区,可能与疫苗供应不及时以及公共卫生意识薄弱有关。其次,神农架2012年报告4起流腮暴发疫情,发病数408人,占当年当地发病总数的60.99%,当年发病率居全省12年间地市发病率最高水平,而十堰、宜昌等地暴发疫情发病数偏高也是导致其发病率高的重要原因之一。因此在腮腺炎疫情控制的不同阶段应针对各市采取不同的策略与措施。

12年间,除鄂州无流腮暴发疫情事件报告外,各市、州均有报告,相对集中于襄阳市、十堰市和宜昌市,主要发生在学校(99.09%),特别是小学(76.36%)。流腮是托幼机构和小学暴发疫情中最常见的传染病之一[9, 12-13]。流腮暴发时间多发生在学期中,暑假期间无暴发事件发生,提示应重点针对儿童密集生活的托幼机构和小学采取干预措施。

接种含流腮成分疫苗(mumps-containing vaccine,MuCV)是预防控制流腮最有效的方法。2007年,我国开始将MuCV纳入国家免疫规划(national immunization program,NIP),18~24月龄的儿童接种1剂麻疹-流腮-风疹联合减毒活疫苗(measles,mumps and rubella combined attenuated live vaccine,MMR)或者麻疹-流腮联合减毒活疫苗(measles and mumps combined attenuated live vaccine,MM)[14]。湖北省20082013年流腮发病率较扩大NIP之前有较大幅度上升,可能原因有:一是湖北省自2008年下半年才开始正式将MMR纳入扩大NIP,2008年以前属自费疫苗,5~15岁易感人群疫苗接种率得不到保障,在人群中未能形成有效免疫屏障,造成易感人群的不断累积,而扩大NIP实施时间内尚不足以明显改变既往的流行规律,导致20112012年成为流腮流行高峰;二是流腮潜伏期长,隐性感染率高,疫情容易在学校和托幼机构等公共场所扩散和暴发,且近几年法定传染病监测系统的敏感性有较大提高;三是流腮属于丙类传染病,各地对该病的防控重视程度普遍较低,缺乏有效的防控和免疫策略,导致该病持续多年高发病水平;四是流腮抗体水平、腮腺炎疫苗免疫效果等因素仍有待进一步研究和探讨。目前国内很多研究表明,NIP的1剂次免疫策略短期内不能控制或大幅度降低流腮的暴发流行,主要原因是2岁以下儿童发病较低,79.80%病例集中在5~14岁人群,中小学容易发生暴发流行[8]。大多数学龄前儿童只能免费接种1剂次MuCV,难以获得持久而牢固的免疫力[7],湖北省于2010年在部分地区开展了健康人群腮腺炎人群血清学调查,结果显示人群腮腺炎抗体水平仍较低[15]。芬兰自1982年11月开始采用两剂MMR免疫方案,分别在14~18月龄和6岁实施,于1996年达到消灭腮腺炎的目标。瑞典也于1982年开始实行两剂免疫方案,分别于18月龄和12岁时进行。美国推荐12~15月龄接种第1剂MMR,4~6岁接种第2剂。国内报道腮腺炎疫苗的免疫成功率为80%左右,即使每年适龄儿童接种率为100%,则4年将累积一个年龄组的免疫失败者,若没有第2次接种机会有可能增加发病机会[8]。多项调查结果显示基础免疫接种两剂次其接种效果明显优于接种1剂次[16-18],建议对5~9岁适龄儿童接种第2剂次疫苗是必要的。

| [1] | Ze WY. Planned immunology[M].2nd ed. Shanghai: Shanghai Science and Technological Publishing Press, 2001 : 556 . (in Chinese) 迮文远. 计划免疫学[M].2版. 上海: 上海科学技术文献出版社, 2001 : 556 . |

| [2] | Fei FR, Feng LZ, Xu Z, et al. Epidemiology of mumps in China,2008-2010[J]. Disease Surveillance , 2011, 26 (9) : 691–693. (in Chinese) 费方荣, 冯录召, 许真, 等. 2008-2010年中国流行性腮腺炎流行病学特征分析[J]. 疾病监测 , 2011, 26 (9) : 691–693. |

| [3] | Hu YM, Hao LX, Wang HQ. Analysis on epidemiological characteristic of mumps in China,2010-2012[J]. Chinese Journal of Vaccines and Immunization , 2014, 20 (2) : 127–131. (in Chinese) 胡咏梅, 郝利新, 王华庆. 中国2010-2012年流行性腮腺炎流行病学特征分析[J]. 中国疫苗和免疫 , 2014, 20 (2) : 127–131. |

| [4] | National People's Congress. The People's Republic of China on the Prevention and Control of Infectious Diseases[M]. Beijing: China Legal Publishing House, 2004 . (in Chinese) 全国人民代表大会常务委员会. 中华人民共和国传染病防治法[M]. 北京: 中国法制出版社, 2004 . |

| [5] | The Ministry of Health of the People's Republic of China.WS 270-2007 Diagnostic criteria for Mump[S].Beijing:People's Medical Publishing House,2007. (in Chinese) 中华人民共和国卫生部.WS 270-2007 流行性腮腺炎诊断标准[S].北京:人民卫生出版社,2007. |

| [6] | The Ministry of Health of the People's Republic of China.GB 17016-1997 Diagnostic criteria and principle of management for mumps[S].Beijing:China Standard Press,2004. (in Chinese) 中华人民共和国卫生部.GB 17016-1997 流行性腮腺炎诊断标准及处理原则[S].北京:中国标准出版社,2004. |

| [7] | Deng QY, Du JF, Chen SY, et al. Epidemic trend analysis of mumps in Guangxi,2008-2012[J]. Jiangsu Journal of Preventive Medicine , 2014, 25 (3) : 61–62. (in Chinese) 邓秋云, 杜进发, 陈世毅, 等. 2008-2012年广西流行性腮腺炎疫情分析[J]. 江苏预防医学 , 2014, 25 (3) : 61–62. |

| [8] | Tang JW, Liu ZH. Epidemiological situation of mumps and its immune prevention in China[J]. Progress in Microbiology and Immunology , 2015, 43 (3) : 51–57. (in Chinese) 汤健闻, 柳智豪. 我国流行性腮腺炎流行概况及其免疫预防[J]. 微生物学免疫学进展 , 2015, 43 (3) : 51–57. |

| [9] | Fu J, Chen EF, Li Q, et al. Surveillance of mumps in Zhejiang province,2005-2009[J]. Disease Surveillance , 2011, 26 (4) : 284–286. (in Chinese) 符剑, 陈恩富, 李倩, 等. 2005-2009年浙江省流行性腮腺炎监测和暴发疫情分析[J]. 疾病监测 , 2011, 26 (4) : 284–286. |

| [10] | Cao L, Liu F, Zhang Y, et al. Morbidity hotspots and outliers analysis of mumps in Shaanxi province (2009-2014)[J]. Journal of Public Health and Preventive Medicine , 2015, 26 (5) : 18–21. (in Chinese) 曹磊, 刘峰, 张义, 等. 陕西省2009-2014年流行性腮腺炎发病热点及异常点分析[J]. 公共卫生与预防医学 , 2015, 26 (5) : 18–21. |

| [11] | Luo YE. Analysis of epidemic mumps in Hubei province,2009-2010[J]. Chinese Journal of Public Health Management , 2012, 8 (1) : 58–59. (in Chinese) 罗玉娥. 湖北省2009-2010年流行性腮腺炎疫情分析[J]. 中国公共卫生管理 , 2012, 8 (1) : 58–59. |

| [12] | W HO. WHO position paper,Mumps virus vaccines[J]. WER , 2007, 82 (7) : 50–59. |

| [13] | Li L, Chen XH, Liu FQ, et al. The epidemic outbreak of mumps in Hunan province from 2007 to 2013[J]. Chinese Preventive Medicine , 2015, 16 (7) : 552–554. (in Chinese) 黎漓, 陈晓慧, 刘富强, 等. 湖南省2007-2013年流行性腮腺炎暴发疫情特征分析[J]. 中国预防医学杂志 , 2015, 16 (7) : 552–554. |

| [14] | Zheng JS, Wang HQ, Zhou YQ, et al. The role of the China experts advisory committee on immunization program[J]. Chinese Journal of Vaccines and Immunization , 2010, 16 (1) : 86–88. (in Chinese) 郑景山, 王华庆, 周玉清, 等. 卫生部免疫规划专家咨询委员会的作用[J]. 中国疫苗和免疫 , 2010, 16 (1) : 86–88. |

| [15] | Cheng J, Huo XX, Zhang C, et al. Analysis of immune levels against measles,rubella and mumps in healthy population in Hubei province[J]. Chinese Journal of Health Laboratory Technology , 2011, 21 (11) : 2737–2738. (in Chinese) 程静, 霍细香, 张迟, 等. 湖北省健康人群麻疹、风疹、腮腺炎人群免疫水平分析[J]. 中国卫生检验杂志 , 2011, 21 (11) : 2737–2738. |

| [16] | Wang L, Lyu HL, Wang SW, et al. Sero-epidemiological study of mumps in children and the field trial of mumps vaccine[J]. Chinese Journal of Vaccines and Immunization , 2002, 8 (1) : 36–38. (in Chinese) 王玲, 吕宏亮, 王世文, 等. 儿童流行性腮腺炎血清流行病学及疫苗免疫效果研究[J]. 中国计划免疫 , 2002, 8 (1) : 36–38. |

| [17] | Chen Q. Observation on epidemiological effect of epidemic mumps vaccine[J]. Anhui Journal of Preventive Medicine , 2003, 9 (6) : 373–374. (in Chinese) 陈庆. 流行性腮腺炎疫苗流行病学效果观察与分析[J]. 安徽预防医学杂志 , 2003, 9 (6) : 373–374. |

| [18] | Bian C, Xu WG, Han CL, et al. Surveillance and analysis on outbreak data of mumps in Changzhou city during 2004-2011[J]. Modern Preventive Medicine , 2013, 40 (19) : 3544–3546. (in Chinese) 卞琛, 徐文国, 韩长磊, 等. 常州市2004-2011年流行性腮腺炎监测和暴发疫情分析[J]. 现代预防医学 , 2013, 40 (19) : 3544–3546. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31