扩展功能

文章信息

- 李娟, 李晓梅, 张朱佳子, 赵丹, 周涛, 张合润, 罗明, 龚成, 李仁清, 李爱华, 卢莉, 吴疆, 庞星火

- LI Juan, LI Xiao-mei, ZHANG Zhu-jiazi, ZHAO Dan, ZHOU Tao, ZHANG He-run, LUO Ming, GONG Cheng, LI Ren-qing, LI Ai-hua, LU Li, WU Jiang, PANG Xing-huo

- 2004-2015年北京市急性弛缓性麻痹病例疾病谱变化趋势

- Analysis on disease spectrum of acute flaccid paralysis in Beijing, 2004-2015

- 疾病监测, 2016, 31(11): 937-940

- Disease Surveillance, 2016, 31(11): 937-940

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2016.11.011

-

文章历史

- 收稿日期:2016-07-19

北京市于1989年建立脊髓灰质炎(脊灰)专报系统,1991年实行急性弛缓性麻痹(acute flaccid paralysis,AFP)病例快报及零病例旬报,1992年建立各级AFP病例主动监测哨点医院系统,随后进一步加强与全国各省AFP病例的快速互报系统,1998年建立县级及以上医院AFP病例主动搜索制度,随着2004年中国疾病预防控制信息系统和2012年AFP病例监测信息报告管理系统的启用,AFP病例报告由电话报告发展为电话和网络双报模式。AFP病例监测系统的高质量运转对于维持我国无脊灰状态具有重要意义,AFP病例报告质量是整个监测系统良好运转的第一个关键环节。

在维持无脊灰初期,AFP病例报告疾病种类主要包括国家卫生和计划生育委员会(原卫生部)列出的14种病种(简称“14种病”),2006年《全国急性弛缓性麻痹(AFP)病例监测方案》明确指出AFP病例作为症状监测的诊断要点,此后在监测培训和工作中明确要求AFP病例是以急性起病、肌张力减弱、肌力下降和腱反射减弱或消失为主要特征的一组症候群,属于症状监测,涉及病例种类较多,报告的疾病种类应不局限于14种病。了解AFP病例的疾病谱特征及其变化趋势对于AFP病例报告工作具有重要指导作用。现对2004-2015年北京市AFP病例的疾病谱特征进行分析。

1 资料与方法 1.1 资料来源20042011年病例资料来自北京市AFP监测数据库,20122015年病例资料来源于AFP监测信息报告管理系统。20042010年人口数据来源于北京市计划免疫系统掌握的人口资料,20112015年来源于中国疾病预防控制信息系统。20042005年AFP监测病例的定义为<15岁儿童发生的AFP以及任何年龄初步诊断为脊灰的病例,包括14种病;20062015年AFP监测病例在原来定义的基础上,增加了AFP病例的诊断要点,即急性起病、肌张力减弱、肌力下降、腱反射减弱或消失,疾病种类不限于14种病。

1.2 调查方法按照《北京市AFP 病例监测方案》,居住地所属区疾病预防控制中心对AFP病例进行个案调查、标本采集和送检、病例随访,北京市AFP病例分类诊断专家组对AFP病例进行最终分类诊断。

1.3 统计分析应用Excel 2007 软件进行数据整理和分析。

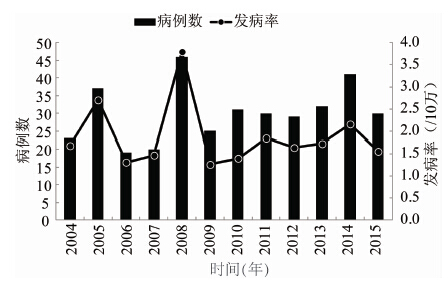

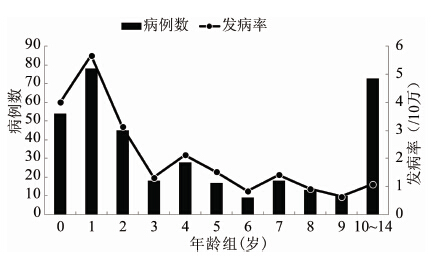

2 结果 2.1 病例报告情况2004-2015年共报告北京市15岁以下儿童AFP疑似病例662例,其中,确诊病例363例(54.83%,363/662),排除病例299例(45.17%,299/662)。15岁以下儿童AFP病例报告发病率在1.26/10万~3.80/10万之间,平均为1.81/10万(图 1、2),所有AFP病例经北京市AFP病例分类专家诊断小组认定均为脊灰排除病例。分年龄组AFP病例报告发病率显示0、1及2岁组较高,分别为4.01/10万、5.67/10万和3.14/10万,其余各年龄组报告发病率在0.63/10万~2.13/10万之间。

|

| 图 1 2004-2015年北京市AFP病例报告情况 Figure 1 Reported incidence of AFP in Beijing,2004-2015 |

| |

|

| 图 2 2004-2015年北京市AFP病例年龄分布 Figure 2 Age distribution of AFP cases in Beijing,2004-2015 |

| |

2004-2015 年363例AFP病例的临床诊断共包括45种疾病,前20种疾病占所有病例的87.05%,其中9种疾病属于14种病。将12年平均分为三个时间段,各时间段的疾病谱构成和顺位见表 1。各时间段疾病谱顺位中始终位居前10位的有6种疾病,分别为格林-巴利综合征(含Miller-Fisher综合征),短暂性肢体麻痹,横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎,周期性麻痹(低钾性、高钾性、正常钾性),脊灰疫苗相关病例和肌无力(原因待查、心因性、外伤)。三个时间段期间,疾病构成比顺位逐渐上升至前10名的疾病有7种,包括共济失调(急性小脑、原因待查),神经根炎(急性感染性多发、急性炎症性脱髓鞘性、脊髓蛛网膜、脑脊髓),病毒性脑炎,肌病(包括全身型重症肌无力,中毒性、先天性、原因不明性),先天性遗传代谢病(庞贝氏症、线粒体病、四氢生物蝶呤合成酶缺乏症、戊二酸尿症1型),皮肌炎,关节炎。疾病构成比顺位逐渐下降至10名以外的疾病有3种,包括跛行(一过性、外伤、原因待查),四肢瘫、截瘫和单瘫(心因性、癔症性、原因不明)和周围神经病。

| 临床诊断 | 2004-2007年 | 2008-2011年 | 2012-2015年 | 合计 |

| 格林-巴利综合征(含Miller-Fisher综合征)(2) | 28(28.28,1) | 34(25.76,1) | 30(22.73,1) | 92(25.34,1) |

| 短暂性肢体麻痹(2) | 2(2.02,8) | 23(17.42,2) | 18(13.64,2) | 43(11.85,2) |

| 横贯性脊髓炎、脊髓炎、脑脊髓炎、急性神经根脊髓炎(2) | 5(5.05,5) | 10(7.58,4) | 12(9.09,3) | 27(7.44,3) |

| 肌无力(原因待查、心因性、外伤) | 18(18.18,2) | 4(3.03,8) | 3(2.27,8) | 25(6.89,4) |

| 手足口病(重症、非重症) | 0(0.00,26) | 15(11.36,3) | 1(0.76,23) | 16(4.41,5) |

| 脊灰疫苗相关病例 | 4(4.04,6) | 5(3.79,6) | 3(2.27,8) | 12(3.31,6) |

| 急性多发性肌炎(感染性、良性)(2) | 4(4.04,6) | 2(1.52,13) | 5(3.79,4) | 11(3.03,7) |

| 跛行(一过性、外伤、原因待查) | 10(10.10,3) | 0(0.00,23) | 1(0.76,23) | 11(3.03,8) |

| 周期性麻痹(低钾性、高钾性、正常钾性)(2) | 2(2.02,8) | 4(3.03,8) | 4(3.03,6) | 10(2.75,9) |

| 四肢瘫、截瘫和单瘫(心因性、癔症性、原因不明)(2) | 7(7.07,4) | 0(0.00,23) | 2(1.52,17) | 9(2.48,10) |

| 急性麻痹综合征 | 0(0.00,26) | 9(6.82,5) | 0(0.00,38) | 9(2.48,11) |

| 神经根炎(急性感染性多发、急性炎症性脱髓鞘性、脊髓蛛网膜、脑脊髓)(2) | 1(1.01,13) | 2(1.52,13) | 5(3.79,4) | 8(2.20,12) |

| 创伤性神经炎(2) | 1(1.01,13) | 5(3.79,6) | 2(1.52,17) | 8(2.20,13) |

| 共济失调(急性小脑、原因待查) | 1(1.01,13) | 4(3.03,8) | 3(2.27,8) | 8(2.20,14) |

| 病毒性脑炎 | 0(0.00,26) | 3(2.27,11) | 4(3.03,6) | 7(1.93,15) |

| 先天性遗传代谢病(庞贝氏症、线粒体病、四氢生物蝶呤合成酶缺乏症、 戊二酸尿症1型) | 1(1.01,13) | 1(0.76,16) | 3(2.27,8) | 5(1.38,16) |

| 肌病(包括全身型重症肌无力,中毒性、先天性、原因不明性)(2) | 1(1.01,13) | 0(0.00,23) | 3(2.27,8) | 4(1.10,17) |

| 皮肌炎 | 1(1.01,13) | 0(0.00,23) | 3(2.27,8) | 4(1.10,18) |

| 周围神经病 | 2(2.02,8) | 1(0.76,16) | 1(0.76,23) | 4(1.10,19) |

| 关节炎 | 0(0.00,26) | 0(0.00,23) | 3(2.27,8) | 3(0.83,20) |

| 其他25种疾病 | 11(11.12) | 10(7.56) | 26(19.69) | 47(12.95) |

| 注:(1)括号外数据为临床诊断病例数,括号内数据为构成比(%)和疾病谱中顺位;(2)属于1994年原卫生部列出的14种需要报告的AFP病例种类。 | ||||

1988年,第41届世界卫生大会通过了世界卫生组织(WHO)提出的“2000年全球消灭脊灰”的决议,全球消灭脊灰行动启动,此后,全球范围内脊灰病例减少了99%以上。2015年全球只有巴基斯坦和阿富汗两个国家发生本土流行脊灰野病毒病例[1]。我国政府1991年承诺“1995年消灭脊灰”的目标并颁布了《19881995年全国消灭脊灰行动计划》,首次提出建立AFP报告系统,开展AFP病例监测[2]。通过提高脊灰疫苗接种率,开展多轮次强化免疫和建立AFP监测系统等综合措施,我国自1994年来无本土脊灰野病毒病例并于2000年通过WHO认证实现了无脊灰目标[3-4]。在维持无脊灰阶段,AFP监测系统报告敏感性是及时发现输入的脊灰野病毒或病例,防止病毒传播的第一道关卡。北京市2004-2015年AFP病例报告发病率在1.26/10万~3.80/10万之间,均达到WHO要求的1/10万以上,为及时发现脊灰野病毒输入风险提供了重要保障。为维持AFP监测系统的敏感性,规范AFP主动监测的工作流程,北京市通过开展现场调研,结合医院信息系统(hospital information system,HIS)的发展,在目前主动监测要求的基础上,制定了《AFP主动监测工作流程指南》,并指出在AFP主动监测中,应不断补充可以出现AFP症状的疾病关键词,扩大搜索病种覆盖面,才能及时发现漏报。因此,了解AFP监测病例疾病谱特征及变化趋势对于指导AFP病例监测具有重要意义。

本研究分析发现AFP病例最终的临床诊断涉及病种较多,共45种,但病例种类分布相对集中,87.05%集中在前20种疾病,包括原卫生部列出的14种疾病中的9种。将2004-2015年分成三个时间段,随着时间的推移,疾病谱发生一些变化,始终处于疾病谱顺位前10位中的6种疾病中有5种属于原卫生部列出的14种需要报告的AFP病例种类,仅肌无力(原因待查、心因性、外伤)不在其中,且其顺位从20042007年的第2位下降至20082011年及20122015年的第8位。尽管该疾病在疾病谱中顺位明显下降,但仍居前位的原因:一是AFP病例报告后核实诊断工作不到位,例如由于明确外伤引起的麻痹可以排除AFP;二是部分病例可能病情复杂或临床资料不完善,使得无法明确临床诊断。因此,AFP病例监测中应加强核实诊断,在提高医疗机构报告AFP病例敏感性的同时,也需增强疾病预防控制机构判断AFP病例的特异性。此外,应提高临床资料的完整性,对于尚不能明确临床诊断的病例,有必要建立多专家联合医学检查制度,补充临床资料,便于病例分类专家做出明确临床诊断。

疾病谱顺位上升至前10位的有7种疾病,仅2种属于原卫生部要求报告的AFP种类。有3种疾病顺位下降至10名以外,其中跛行(一过性、外伤、原因待查)和周围神经病不在之前原卫生部要求上报的14种疾病之列。顺位发生变化的原因与疾病的诊断水平不断提高有关。随着医疗诊断技术的发展,尤其是基因诊断水平的提高,部分疾病可以通过基因诊断在分子水平得以最终确诊,从而减少了肌无力(原因待查)、跛行(原因待查)和不明原因瘫的病例比例。如2015年报告的2例AFP病例均是通过基因诊断最终临床诊断为先天性遗传代谢病(庞贝氏症和线粒体病)。以后的AFP病例监测应关注顺位上升但不属于疾病谱中14种疾病之外的病种,例如共济失调、病毒性脑炎、皮肌炎等,但本研究仅限于北京市近12年报告的AFP病例资料,应结合全国其他省份AFP病例的疾病谱特征,综合分析我国AFP病例疾病谱长期变化趋势,提出是否需要调整14种报告疾病的建议。国内应用AFP病例监测资料开展例监测系统运转情况和流行病学特征分析的报道较多[5-6],但关注AFP病例疾病谱长期变化特征的报道很少,仅陕西、湖北对本省19982000年,1995年AFP病例疾病谱进行了分析[7-8],显示疾病谱顺位居前的病种包括格林巴利综合征、非脊灰肠道病毒感染、创伤性神经炎、横贯性脊髓炎、四肢瘫和单瘫。其中除创伤性神经炎外,其他病种的顺位与北京市分析的三个时间段中第一阶段20042007年间AFP病例疾病谱特征接近。

通过分析2004-2015年北京市报告的AFP病例疾病谱特征,进一步补充了AFP主动监测中需检索的疾病名称和关键词,这将为AFP病例的主动监测和常规报告提供科学的技术指导。但在资料整理过程中发现,由于报告的AFP病例麻痹症状属于开放式填写,无法定性分析AFP病例三个麻痹症状的分布特征以及疾病与麻痹症状之间的关系,因此建议在今后AFP监测报告中,对AFP病例的麻痹症状设定选择式填写,为分析影响AFP监测敏感性的可能因素提供资料。

| [1] | World Health Organization. Polio vaccines:WHO position paper-March,2016[EB/OL].(2016-03-25)[2016-06-16]. http://www.who.int/wer/2016/wer9112.pdf. |

| [2] | Wang KA, Zhang RZ, Wang Z, et al. China's polio Establishment and application of polio monitoring system in China[J]. Bulletin of Medical Research , 1996, 25 (5) : 15–16. (in Chinese) 王克安, 张荣珍, 王钊, 等. 中国脊髓灰质炎监测系统的建立与应用[J]. 医学研究通讯 , 1996, 25 (5) : 15–16. |

| [3] | Dong DY. Polio eradication in China-history and experience[J]. Foreign Medical Sciences Epidemiology Lemology , 2004, 31 (5) : 261–264. (in Chinese) 董德祥. 中国消灭脊髓灰质炎——历史回顾及体会[J]. 国外医学·流行病学传染病学分册 , 2004, 31 (5) : 261–264. |

| [4] | Zhang RZ. Progress on polio eradication in China[J]. Chinese Journal of Epidemiology , 1999, 20 (5) : 264–268. (in Chinese) 张荣珍. 中国消灭脊髓灰质炎工作进展[J]. 中华流行病学杂志 , 1999, 20 (5) : 264–268. |

| [5] | Zhang XX, Wang CS, Liu HJ, et al. Epidemiological analysis of acute flaccid paralysis in Henan province, 2004-2011[J]. Chinese Journal of Disease Control and Prevention , 2014, 18 (8) : 715–718. (in Chinese) 张肖肖, 王长双, 刘会娟, 等. 河南省2004-2011年急性弛缓性麻痹病例流行病学特征分析[J]. 中华疾病控制杂志 , 2014, 18 (8) : 715–718. |

| [6] | Li H, Zhai RF. Performance of acute flaccid paralysis case surveillance system in Shaanxi province, 2004-2007[J]. Disease Surveillance , 2009, 24 (9) : 655–657. (in Chinese) 李虹, 翟如方. 2004-2007年山西省急性弛缓性麻痹病例监测系统运转情况分析[J]. 疾病监测 , 2009, 24 (9) : 655–657. |

| [7] | Xia XQ, Liang YR, Zhang F, et al. Survey on disease spectrum of AFP cases reported during the period 1998-2000 in Shaanxi province[J]. Journal of Ningxia Medical College , 2002, 24 (1) : 12–14. (in Chinese) 夏雪琴, 梁亚荣, 张峰, 等. 陕西省1998-2000年非脊髓灰质炎急性弛缓性麻痹病例疾病谱分析[J]. 宁夏医学院学报 , 2002, 24 (1) : 12–14. |

| [8] | Zheng LG, Li M. Analysis of non-polio AFP disease chart in Hubei province in 1995[J]. Chinese Journal of Vaccines and Immunization , 1997, 3 (4) : 165–168. (in Chinese) 郑连光, 李敏. 湖北省1995年非脊髓灰质炎急性弛缓性麻痹病例疾病谱监测分析[J]. 中国计划免疫 , 1997, 3 (4) : 165–168. |

2016, Vol. 31

2016, Vol. 31