扩展功能

文章信息

- 孙昼, 邱晓枫, 任晓宾, 王富良, 谢立

- SUN Zhou, QIU Xiao-feng, REN Xiao-bin, WANG Fu-liang, XIE Li

- 杭州市首例本地感染登革热病例病原溯源调查

- Molecular tracing of pathogen of the first local dengue fever case in Hangzhou

- 疾病监测, 2017, 32(2): 132-134

- Disease Surveillance, 2017, 32(2): 132-134

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2017.02.012

-

文章历史

- 收稿日期:2016-07-23

2. 杭州市萧山区疾病预防控制中心, 浙江 杭州 311200

2. Xiaoshan District Center for Disease Control and Prevention, Hangzhou 311200, Zhejiang, China

登革热是由登革病毒 (dengue virus, DV) 引起,由伊蚊传播的虫媒传染病。登革热在东南亚、太平洋岛国及加勒比海地区广泛流行,其中以东南亚疫情最为严重,已成为严重的全球公共卫生问题[1]。2014年,广东省发生较大规模的登革热暴发流行[2-3],浙江省慈溪市与义乌市也分别于2004年和2009年发生过暴发疫情[4]。杭州市地处亚热带气候,经济交通发达,每年均有输入病例报告。2015年11月,杭州市城区发生近年来首例本地感染登革热病例。为追溯感染来源和掌握病原分子特征,开展了本次调查。

1 资料与方法 1.1 病例资料病例的临床资料来源于某区第一人民医院,流行病学调查资料来源于杭州市及某区疾病预防控制中心 (CDC) 现场调查。

1.2 病例标本采集病例5 ml血液标本1份,经冷链送至区及杭州市CDC实验室,-80 ℃低温冰箱存放。

1.3 抗体测定应用酶联免疫吸附试验方法检测登革病毒的IgM抗体,试剂购自澳大利亚Panbio有限公司,实验操作和结果判断均按试剂盒说明书进行。

1.4 病毒核酸检测病毒RNA提取采用德国QIAGEN公司的RNeasy mini Kit,按试剂盒说明书进行。具体操作为取血清标本200 μl,最终洗脱至50 μl,作为RNA模板。核酸检测采用登革病毒通用和特异性2种荧光定量反转录-聚合酶链反应 (real time RT-PCR) 方法,引物序列和实验方法参照登革热诊断标准《WS 216-2008》中附录A-登革热病原学检测方法进行。

1.5 E基因扩增参照文献[5]自行设计引物,采用宝生物工程 (大连) 有限公司one Step RNA PCR Kit (Code No:DRR024A) 试剂,按试剂盒说明书进行。反应条件:50 ℃ 30 min反转录,94 ℃ 2 min,94 ℃ 30 s、52 ℃ 30 s、72 ℃ 2 min,循环40次,72 ℃延伸8 min。取扩增产物5 μl,用1.5%琼脂糖凝胶电泳,根据Marker位置确认反应产物。

1.6 序列测定和分析采用聚合酶链反应 (PCR) 扩增产物纯化后直接测序,由生工生物工程 (上海) 股份有限公司完成。数据处理和序列比对采用DNAStar 7.1软件和Clustal X 1.83软件,进化树的构建采用Mega 5.0软件。

2 结果 2.1 发病经过及临床特征病例葛某,男,30岁,在杭州市某房地产公司从事中介工作。2015年11月16日晚在家中出现发热、全身酸痛及乏力等症状,遂前往辖区第三人民医院就诊。医院诊断为“发热待查”,予以门诊输液治疗2 d,症状未见明显改善。18日,患者前往辖区第一人民医院就诊,并收治入院。入院时体温38.5 ℃,血常规示白细胞2.2×109/L,中性粒细胞占61.4%。医院诊断为“疑似登革热”并采样检测,19日患者血液标本经检测登革病毒核酸阳性,登革病毒IgM抗体阳性,确认为登革热实验室诊断病例。

2.2 流行病学调查 2.2.1 接触史病例葛某与妻子俞某于2015年10月1923日前往菲律宾长滩岛旅游,10月23日晚返回家中。10月31日,妻子俞某出现发热、乏力等症状。11月3日,俞某因症状加重,住院治疗。11月5日,俞某血液标本经检测登革病毒核酸阳性,登革热IgM阳性,确诊为登革热输入性病例。根据流行病学调查,葛某与妻子俞某同室居住,俞某患病后,葛某一直陪同照顾,期间在家中有蚊虫叮咬史。同时,11月1日至发病,葛某均在杭州市区内活动,无外出史。

2.2.2 患者家周边环境患者居住在一幢3层农居房,患者家位于2楼。患者家内部环境较为清洁,装有纱窗、纱门等防蚊措施,但闭合不严实。周边环境清洁一般,绿化带较少,空地上可见数个积水容器。

2.2.3 媒介监测小型积水容器、天然石穴、树洞等孳生地中的积水是蚊虫孳生的主要场所,疫情发生后,对患者家所在自然村开展伊蚊幼虫应急监测。11月23、25和28日布雷图指数分别为10、5和0。

2.3 实验室检测 2.3.1 同源性分析本次从葛某血液中检测到的病毒株编号为XS-ZJ-2015,经登革病毒E基因序列测定,获得的E基因序列全长为1 485个核苷酸,推导编码495个氨基酸,与从GenBank中下载的基因序列进行比对。XS-ZJ-2015株与13株登革1型病毒的核苷酸和氨基酸相似性分别为90.2%~98.9%和96.8%~99.6%,其中与韩国2007年1例自菲律宾旅游输入病例的DenKor-10株核苷酸和氨基酸相似性最高,分别为98.9%和99.6%。

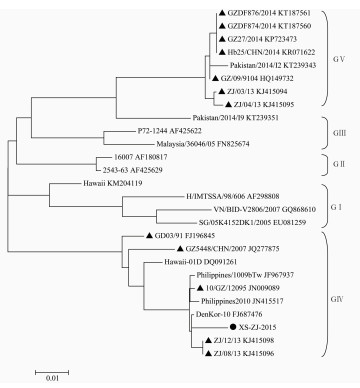

2.3.2 进化树分析将XS-ZJ-2015株E基因序列与GenBank下载的不同国家、不同年份、不同基因亚型的病毒株序列构建进化树。本次病毒株位于DV-1分支上,DV-1又分为GⅠ~GⅣ共5个亚型,分离株位于GⅣ亚型上,见图 1。与菲律宾2010年上传的2株毒株 (Philippines/1009bTw及Philippines 2010),浙江省2013年上传的2株输入性病毒株 (ZJ/12/13,KJ415098及ZJ/08/13,KJ415096),分别分离自菲律宾和安哥拉输入病例,韩国2007年上传的输入性病毒株 (DenKor-10,FJ687476) 在同一亚型上 (图 1)。

|

| 图 1 杭州本地感染登革病毒1型株E基因进化树 Figure 1 Phylogenetic tree of E gene of dengue virus type 1 from local dengue fever case in Hangzhou 注:●为杭州本地感染病毒株,▲为中国近几年部分登革病毒株。 |

| |

根据综合分析,病例为输入性传染源引起本地感染二代病例的可能性较大,理由:①患者临床表现为发热、肌肉酸痛等症状,血液标本登革病毒核酸阳性,IgM抗体阳性,为登革热确诊病例;②患者妻子俞某自菲律宾旅行回来后第8天发病,而患者为旅行回来后第24天发病,超过登革热的最长潜伏期,境外感染的可能性较小;③患者发病前14 d内 (一个最长潜伏期内) 未离开本市,与患病的妻子同室居住,病后一直照顾,且发病时间正好处于登革热发病的内、外潜伏期之内。

根据抗原性不同登革病毒可分为1~4型血清型,依据病毒E基因不同又可分成不同基因亚型,不同地理区域流行着不同的血清型和基因型[5]。通过对病毒基因序列的比对和系统进化分析来推断病毒的来源以及传播途径是分子流行病学研究的重要手段[6]。本次杭州病毒株为登革病毒1型GⅣ型,与韩国2007年从菲律宾旅游输入病例的病毒株亲缘关系最近,与菲律宾本地流行的病毒株同源性较高,据此推测病毒株来源于菲律宾的可能性较大。

杭州市登革热疫情自1949年以来均以输入病例为主,输入地主要包括东南亚等登革热流行区。而作为登革热传播媒介之一的白纹伊蚊在杭州市分布广泛,杭州市的自然环境和气候条件非常适合白纹伊蚊的生长繁殖。受气候变暖影响,近年来本地气温较往年偏高,11月蚊虫活动仍较为频繁[7]。本次疫情发生后,蚊媒应急监测显示布雷图指数分别为10和5,提示存在蚊虫孳生现象,一旦有疫情输入,条件适合就可能引起登革热的本地感染,继而发生暴发与流行。本次疫情提示要加强登革热病例的早期诊断与早期隔离治疗,做好蚊虫杀灭工作,防止疫情扩散蔓延。

作者贡献:

孙昼 ORCID:0000-0001-5260-4445

孙昼:流行病学调查与分析

邱晓枫:实验室检测

任晓宾、王富良:流行病学调查

谢立:流行病学调查与指导

| [1] | Prommalikit O, Thisyakorn U. Dengue virus virulence and diseases severity[J]. Southeast Asian J Trop Med Public Health , 2015, 46 (Suppl 1) : 35–42. |

| [2] | Huang L, Luo X, Shao J, et al. Epidemiology and characteristics of the dengue outbreak in Guangdong, southern China, in 2014[J]. Eur J Clin Microbiol Infect Dis , 2016, 35 (2) : 269–277. DOI:10.1007/s10096-015-2540-5 |

| [3] | Zhao H, Zhao LZ, Jiang T, et al. Isolation and characterization of dengue virus serotype 2 from the large dengue outbreak in Guangdong, China in 2014[J]. Sci China Life Sci , 2014, 57 (12) : 1149–1155. DOI:10.1007/s11427-014-4782-3 |

| [4] | Ling F, Fan WZ, Lin JF, et al. Epidemiological survey on a dengue fever outbreak in Yiwu, Zhejiang province[J]. Disease Surveillance , 2010, 25 (9) : 757–759. (in Chinese) 凌锋, 范伟忠, 林君芬, 等. 浙江省义乌市一起登革热暴发疫情流行病学调查[J]. 疾病监测 , 2010, 25 (9) : 757–759. |

| [5] | Yan JY, Zhou JY, Lou XY, et al. Molecular tracing of pathogen from patients with imported dengue fever in Zhejiang province, China, 2013[J]. Chinese Journal of Vector Biology and Control , 2015, 26 (1) : 23–27. (in Chinese) 严菊英, 周佳悦, 楼秀玉, 等. 浙江省2013年输入性登革热病例病原分子溯源[J]. 中国媒介生物学及控制杂志 , 2015, 26 (1) : 23–27. |

| [6] | Du YH, Zhang BF, Li Y, et al. Discovery and whole genome sequences analysis of a dengue virus type 1 strain isolated in Henan province[J]. Chinese Journal of Preventive Medicine , 2015, 49 (10) : 892–895. (in Chinese) 杜燕华, 张白帆, 李懿, 等. 河南省登革热1型病毒的发现与全基因组序列分析[J]. 中华预防医学杂志 , 2015, 49 (10) : 892–895. |

| [7] | Fan JC, Liu QY. Research progress on the effect of climate change on dengue vector[J]. Chinese Journal of Epidemiology , 2013, 34 (7) : 745–749. (in Chinese) 樊景春, 刘起勇. 气候变化对登革热传播媒介影响研究进展[J]. 中华流行病学杂志 , 2013, 34 (7) : 745–749. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32