扩展功能

文章信息

- 杨玉芳, 陈茂余, 陈阿群, 梁均和, 范湛丽, 周宏宇, 陈华燕, 韦志楠

- YANG Yu-fang, CHEN Mao-yu, CHEN A-qun, LIANG Jun-he, FAN Zhan-li, ZHOU Hong-yu, CHEN Hua-yan, WEI Zhi-nan

- 2007-2015年广东省江门市人间布鲁氏菌病流行特征及职业人群血清学调查

- Epidemiological and serological characteristics of human brucellosis in Jiangmen, Guangdong, 2007-2015

- 疾病监测, 2017, 32(3): 206-210

- Disease Surveillance, 2017, 32(3): 206-210

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2017.03.010

-

文章历史

- 收稿日期:2016-10-21

布鲁氏菌病 (布病) 是由布鲁氏菌引起的人畜共患的传染-变态反应性传染病,患病的羊、牛等动物可通过直接接触、消化道、呼吸道等多种途径感染人,患者表现为发热、乏力、多汗、肌肉及关节疼痛等,人群普遍易感[1]。近年来,全国布病疫情持续、快速上升,布病引起的突发公共卫生事件频发,对公共卫生安全构成严重威胁[2]。历史上广东省属于我国布病低发省份之一,自1998年达到了人间布病稳定控制标准后[3],连续多年未出现布病疫情,但2004年起陆续有病例报告,疫情呈逐年上升趋势,严重威胁居民身体健康并影响社会经济的发展[4]。江门市现辖3个区及4个县级市,省级生猪重点养殖场20家,无大型牛、羊养殖场,市民进食的羊主要从外省购入。2009-2013年江门市布病病例数居广东省第2位,占全省病例总数的12.45%[4]。2011年江门市成为广东省3个布病监测点之一,按照《广东省人间布鲁氏菌病监测方案 (2011年版)》开展布病职业人群血清学监测,为广东省制定布病防控措施提供参考依据。本研究收集江门市2007年1月1日至2015年12月31日布病疫情数据和2012-2015年职业人群血清学监测数据进行分析,以期促进江门市布病防控工作。

1 资料与方法 1.1 资料来源布病疫情资料来源于中国疾病监测信息报告管理系统,即2007-2015年网络直报的现住址为江门市、已审核的布病传染病报告卡;病例分类包括实验室确诊病例、临床诊断病例。布病病例个案调查资料和职业人群血清学监测数据来源于广东省急性传染病监测系统。人口资料来源于中国疾病监测信息报告管理系统基础信息。

1.2 方法 1.2.1 个案调查辖区疾病预防控制中心 (CDC) 接到医疗机构疫情报告后,24 h内完成个案调查,详实填写《布病流行病学个案调查表》。当地CDC在调查结束后48 h内将个案调查表录入“广东省急性传染病监测信息平台系统”。

1.2.2 职业人群血清学调查为掌握本地感染情况,2012-2015年江门市人间布病主动监测点选取了牲畜养殖规模较大的鹤山市和开平市,其中,开平市自2013年起为广东省CDC指定监测区域。职业人群血清学调查的监测对象为兽医、饲养员、肉类销售人员、肉类加工人员、畜类接生员、保育员、配种员、屠宰人员共8类高暴露人群。血清学检测方法采用虎红平板凝集试验 (RBPT) 和试管凝集试验 (SAT),依据布鲁氏菌病诊断标准[5],以RBPT阳性且SAT滴度≥1 : 100判定为血清抗体阳性。

1.2.3 建立数据库按现住址、发病日期,导出2007年1月1日至2015年12月31日中国疾病监测信息报告管理系统布病传染病报告卡。按现住址、发病日期,导出2011年1月1日至2015年12月31日江门市各级疾控机构在广东省急性传染病监测系统报告的布病个案调查资料。按样本采集日期,导出2012-2015年在广东省急性传染病监测系统报告的职业人群血清学监测数据。清理日期、时间、属地等逻辑错误的记录,将整理后的数据导入Excel软件。

1.2.4 统计学分析将导出个案的时间、地区、人群等信息利用Excel软件的报表功能生成流行特征的三间分布。应用SPSS 16.0统计软件进行一般描述性分析、趋势χ2检验,以P < 0.05为差异有统计学意义。

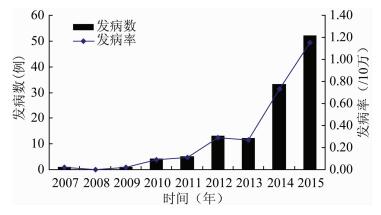

2 结果 2.1 流行概况江门市2007-2015年累计报告人间布病病例121例,年均发病率为0.30/10万,无死亡病例。2007-2015年布病发病例数依次为1、0、1、4、5、13、12、33、52例,发病率依次为0.02/10万、0、0.02/10万、0.09/10万、0.11/10万、0.29/10万、0.27/10万、0.73/10万、1.15/10万,总体呈上升趋势 (χ2=136.94,P < 0.001)。

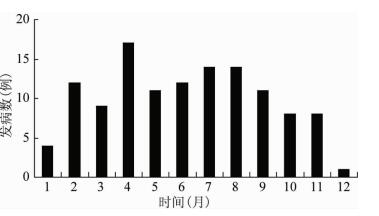

2.2 时间分布江门市2007-2011年布病发病维持在极低水平,5年共报告病例11例。自2012年起,江门市报告病例数呈逐年增多的趋势,其中2015年报告病例数达52例。各月均有病例发生,发病高峰为4月 (17例) 和7、8月 (各14例),见图 1、2。春季 (3-5月) 和夏季 (6-8月) 较高,共77例,占63.64%,秋季 (9-11月) 和冬季 (12-2月) 较低。

|

| 图 1 2007-2015年江门市布病发病情况 Figure 1 Incidence of brucellosis in Jiangmen, 2007-2015 |

| |

|

| 图 2 2007-2015年江门市布病病例时间分布 Figure 2 Monthly distribution of brucellosis cases in Jiangmen, 2007-2015 |

| |

江门市7个区 (县级市) 均有病例报告,其中台山市、江海区和恩平市自2012年开始报告病例。全市累计病例最多的是新会区 (46例)、蓬江区 (21例) 和鹤山市 (18例),占全市总病例数的70.25%。其余分别为台山市 (16例)、开平市 (10例)、江海区 (6例)、恩平市 (4例)。

2.4 人群分布江门市121例布病报告病例中,男性80例 (66.12%),女性41例 (33.89%),男女性别比1.95 : 1。发病年龄8~83岁,其中以40~59岁为高发年龄,共61例,占总病例数的50.41%;其次是≥60岁和20~39岁,分别为39例 (32.23%) 和19例 (15.70%);0~19岁最少,为2例 (1.65%)。发病职业以农民为主,共报告病例39例 (32.23%),家务及待业人员20例 (16.53%),餐饮食品业9例 (7.44%),商业服务6例 (4.96%),其他职业47例 (38.84%)。

2.5 聚集性疫情2012年8月开平市报告一起布病聚集性疫情,报告发病2例,疫情发生在月山镇某屠宰场。2例患者均为月山镇人,男性,年龄分别为25岁和57岁,发病时间分别是2012年4月和6月。2例患者均有发热、多汗、疲乏、关节肌肉疼痛症状,均入住广州市第八人民医院,血液标本培养分离出布鲁氏菌。2例患者均为宰羊工人,工作期间未采取有效个人防护措施,如不戴手套及防水围裙等。

2.6 报告病例的机构江门市121例布病报告病例中,本地医疗机构报告数 (110例) 和异地医疗机构报告数 (11例) 的比值为10 : 1。110例本地报告的病例中,79例为市级综合医院报告 (占71.82%),31例为县 (区) 级医院报告 (占28.18%)。

2.7 临床特征、确诊周期2011 2015年报告的115例个案调查病例中,发热108例 (93.91%),多汗71例 (61.74%),肌肉及关节酸痛61例 (53.04%),乏力27例 (23.48%),肝脾肿大、淋巴结肿大各3例 (2.61%)。从发病到医疗机构确诊需要的时间为0~400 d,中位数为39 d。其中,确诊周期在7 d内的病例3例 (2.61%),8~14 d的16例 (13.91%),15~30 d的27例 (23.48%),31~90 d的49例 (42.61%),91~180 d的16例 (13.91%),>180 d的4例 (3.48%)。

2.8 感染途径90例有明确的动物接触史,占总数的78.26%,其中接触过羊的53例 (58.89%),接触过猪的39例 (43.33%),接触过牛的15例 (16.67%),接触其他动物的8例 (8.89%)。90例接触动物的病例中,清洗加工过肉类/胎盘的有43例 (17.78%),有14例从事饲养工作 (15.56%),有14例从事屠宰工作 (15.56%),贩卖肉类的6例,运输肉类的4例,进食未煮熟煮透肉类3例,同时从事饲养、屠宰动物和同时从事饲养、配种的各2例,同时从事饲养、兽医和收购皮毛的各1例。90例接触动物的病例均无采取有效的个人防护措施。

2.9 职业人群血清学监测2012-2015年累计监测825人,其中血检RBPT阳性且SAT滴度≥1 : 100的有6人,均为隐性感染,累计阳性率为0.73%(6/825)。2012年选取鹤山市为监测点,检测215名从业人员,阳性6人 (饲养员5人、屠宰员1人),血检阳性率2.79%。阳性患者在工作中均未按规定做个人防护,可能的感染途径为无防护接触患病牲畜。2013-2015年均选取开平市为监测点,监测人数分别为212、201和197人,血检阳性率均为0%。

3 讨论江门市2001-2011年布病发病维持在极低水平 (共报告病例12例,其中2002-2006年连续5年无病例报告),但自2012年起年发病数开始上升,流行强度逐年增强,高于广东省发病率水平[4],低于全国[6]及北方省份发病率水平[7]。本次调查分析显示,江门市2007-2015年布病发病率总体呈上升趋势,其中2015年发病数创历史新高。在全国布病高发的大背景下,江门市发病趋势与广州市相近[8]。布病报告病例上升的原因可能与畜类贸易和消费量日益增加且存有数量较大的畜类养殖场和畜类批发市场有关,也与医疗机构工作人员诊断意识提高有关。

江门市布病全年均有发病,发病高峰为4月和7-8月,春、夏两季较高,其原因:(1) 布病是接触动物感染引起的疾病,广东省布病病原体分型以羊种为主,又是全国以猪种布病流行为主的几个省份之一,因此发病的季节性升高与动物产仔高峰 (3-4月) 相关。(2) 群众多在冬春季进食羊肉,即冬、春季暴露,经过1~3个月的潜伏期后,春、夏季发病[4]。任何年龄组对布鲁氏菌均易感[9],但发病人群以40~59岁男性青壮年为主,职业以农民、家务及待业、餐饮食品业和商业服务为主,与山东省[10]、天津市[11]等地研究结果相似。可能与男性参与牲畜饲养、屠宰、运输等相关工作较多、与传染源接触机会多有关。2012年起布病疫情已波及江门市7个区 (县),城区病例多无明确的牲畜直接接触史。2011-2015年报告的115例布病病例中,21.74%的患者没有与动物密切接触史,提示伴随饮食结构的改变,传播途径也发生改变。

江门市布病暴发疫情发生在职业人群,未采取有效的个人防护措施进行清洗加工肉类/胎盘、饲养、配种、屠宰、贩卖/运输肉类、进食未煮熟煮透的肉类是主要感染方式。有学者对江苏省一起人间布病暴发的调查分析显示,工作时不戴手套 (RR=7.4,95%CI:1.1~53.0) 和手部有伤口 (RR=3.4,95%CI:1.1~11.0) 是职业人群布病感染的危险因素[12]。因此,加强职业人群的血清学监测、改变职业人群高危行为是早期发现病例、减少误诊、提高治疗效率的有效手段。2012-2015年江门市职业人群血检阳性率为0.73%,低于天津市 (2001-2014年职业人群血检阳性率3.51%)[11]、广州市 (2008-2010年职业人群血检阳性率3.40%)[13]和江苏省 (2012年重点地区职业人群血检阳性率21.00%)[14]。提示应采取调整监测点等措施进一步提高监测的敏感性。此外,江门市监测的职业人群为猪养殖人员,而报告的布病病例主要以接触来源于省外的羊为主 (占58.89%),因此出现职业人群血清学监测结果与发病情况不一致。提示应进一步调整监测人群,除对职业人群进行监测了解本地发病情况外,考虑对羊散养户等人群进行监测。

江门市报告布病病例的本地医疗机构均为县级及市级医院,从发病-诊断间隔中位数为39 d,高于全国平均水平 (21 d)[15]。按照相关定义[5, 16],13.91%的布病患者就诊时已处于亚急性期,3.48%就诊时已慢性化。115例个案调查病例中,少部分患者无发热 (6.09%)。布病因临床表现复杂多变、误诊或未及时治疗,很多急性患者转为慢性,终身带菌,严重者可丧失劳动能力,减少慢性化是人间布病防控的重要目标。提示江门市基层医疗机构布病诊疗能力仍不足,需要提高患者的早期就诊意识以及提高医生的诊断意识和诊疗水平。江门市2007-2015年布病发病率总体呈上升趋势,建议从以下方面采取综合的预防控制与干预措施:(1) 有效控制传染源,严格检疫每批南运畜类、重点加强养殖场、屠宰场、交易市场等牲畜流通环节的监督管理,合理处理病畜对疫情控制能起到非常关键的作用[14]。(2) 加强畜牧和卫生部门的配合,畜牧部门及时对人间布病疫情地区的牧畜进行重点检疫。(3) 加强健康教育,提高职业人群和普通群众布病防治知晓率,提高自我保护意识,改变职业人群 (包括畜牧场职业人群、散养户农民以及市场、饮食店动物接触者) 的高危行为习惯。(4) 做好疫情监测工作,在布病高发的地区,针对布病暴露的重点人群,开展宣传教育与采血监测相结合的干预模式。(5) 提高医务人员特别是基层医务人员诊断意识和诊疗水平,减少慢性化。

作者贡献:

杨玉芳 ORCID:0000-0003-3776-973x

杨玉芳:主要负责调查方案的设计、调查的实施、数据分析和撰写论文

陈茂余、陈阿群、范湛丽、周宏宇、陈华燕、韦志楠:参与现场采样、调查、资料整理、数据录入

梁均和:实验室检验统筹

| [1] | Wang N, Huhebateer, Cui BY, et al. Progress in research of immune related antigen of Brucella[J]. Disease Surveillance, 2014, 29(2): 156–162. (in Chinese) 王娜, 呼和巴特尔, 崔步云, 等. 布鲁氏菌免疫相关抗原研究进展[J]. 疾病监测, 2014, 29(2): 156–162. |

| [2] | Li Y, Yu XH, Wang DL, et al. Characteristics of brucellosis related public health emergencies in China, 2006-2012[J]. Disease Surveillance, 2013, 28(9): 723–725. (in Chinese) 李晔, 余晓花, 王大力, 等. 2006-2012年全国布鲁氏菌病引起突发公共卫生事件特征分析[J]. 疾病监测, 2013, 28(9): 723–725. |

| [3] | He JF, Luo HM, Liang XX, et al. Investigation on effect and strategy of brucellosis control in Guangdong province[J]. Chinese Journal of Control of Endemic Diseases, 2000, 15(4): 210–212. (in Chinese) 何剑峰, 罗会明, 梁杏娴, 等. 广东省控制布鲁氏菌病的策略与效果研究[J]. 中国地方病防治杂志, 2000, 15(4): 210–212. |

| [4] | Liu J, Deng AP, Chen JD, et al. Analysis of epidemiology of human brucellosis in Guangdong from 2009 to 2013[J]. Journal of Medical Pest Control, 2016, 32(3): 264–267. (in Chinese) 刘杰, 邓爱萍, 陈经雕, 等. 广东省2009-2013年人间布鲁氏菌病疫情分析[J]. 医学动物防制, 2016, 32(3): 264–267. |

| [5] | Ministry of Health of the People's Republic of China. WS 269-2007 Diagnostic criteria for brucellosis[S]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2007. (in Chinese) 中华人民共和国卫生部. WS 269-2007布鲁氏菌病诊断标准[S]. 北京: 人民卫生出版社, 2007. |

| [6] | Man TF, Wang DL, Cui BY, et al. Analysis on surveillance data of brucellosis in China, 2009[J]. Disease Surveillance, 2010, 25(12): 944–946. (in Chinese) 满腾飞, 王大力, 崔步云, 等. 2009年全国布鲁氏菌病监测数据分析[J]. 疾病监测, 2010, 25(12): 944–946. |

| [7] | Li Y, Sun XD, Liu P, et al. Brucellosis incidence in China: a systematic review[J]. Journal of Public Health and Preventive Medicine, 2016, 27(1): 6–8. (in Chinese) 李妍, 孙向东, 刘平, 等. 中国布鲁氏菌病发病率的系统性评价[J]. 公共卫生与预防医学, 2016, 27(1): 6–8. |

| [8] | Zhang H, Xu CH, Ren WF, et al. Analysis of epidemic feature of brucellosis in Guangzhou during 2006 to 2014[J]. Journal of Tropical Medicine, 2016, 16(6): 807–809. (in Chinese) 张豪, 许聪辉, 任文锋, 等. 广州市2006-2014年人间布鲁氏菌病流行病学特征[J]. 热带医学杂志, 2016, 16(6): 807–809. |

| [9] | Cui BY. Epidemic surveilance and control of brucellosis in China[J]. Disease Surveillance, 2007, 22(10): 649–651. (in Chinese) 崔步云. 中国布鲁氏菌病疫情监测与控制[J]. 疾病监测, 2007, 22(10): 649–651. |

| [10] | Yang L, Bi ZW, Kou ZQ, et al. Epidemiological characteristics of brucellosis in Shandong province from 2005 to 2012[J]. Chinese Journal of Public Health, 2015, 31(1): 14–17. (in Chinese) 杨丽, 毕振旺, 寇增强, 等. 山东2005-2012年布鲁氏菌病流行病学特征[J]. 中国公共卫生, 2015, 31(1): 14–17. |

| [11] | Liu YF, Lyu J, Xu WT, et al. Prevalence and serological surveillance of brucellosis among cattle and sheep farmers in Tianjin municipality, 2001-2014[J]. Chinese Journal of Public Health, 2015, 31(11): 1447–1449. (in Chinese) 刘怡芳, 吕杰, 徐文体, 等. 天津市2001-2014年布鲁氏菌病流行特征及职业人群血清学调查[J]. 中国公共卫生, 2015, 31(11): 1447–1449. |

| [12] | Xiang LH, Zhou WZ, Tang FY, et al. An outbreak of brucellosis in a village in Jiangsu province[J]. Chinese Journal of Epidemiology, 2014, 35(10): 1135–1137. (in Chinese) 向伦辉, 周伟忠, 汤奋扬, 等. 江苏省一起人间布鲁氏菌病暴发的调查[J]. 中华流行病学杂志, 2014, 35(10): 1135–1137. |

| [13] | Xia D, Hu YS, Zhang H, et al. Serological surveillance of human brucellosis in Guangzhou, 2006-2010[J]. South China Journal of Preventive Medicine, 2011, 37(5): 42–44. (in Chinese) 夏丹, 胡玉山, 张豪, 等. 广州市2006-2010年人间布鲁氏菌病监测分析[J]. 华南预防医学, 2011, 37(5): 42–44. |

| [14] | Cui LL, Tan WW, Hang JH, et al. A cross-sectional survey on the prevalence of brucellosis among workers in Jiangsu province, 2012[J]. Chinese Journal of Epidemiology, 2013, 34(7): 686–689. (in Chinese) 崔亮亮, 谭文文, 杭纪红, 等. 2012年江苏省重点地区职业人群布鲁氏菌病感染现况调查[J]. 中华流行病学杂志, 2013, 34(7): 686–689. |

| [15] | Xiong WY, Li Y, Zhou H, et al. Internet-based real-time report quality and diagnosis of human brucellosis in China, 2004-2012[J]. Disease Surveillance, 2013, 28(9): 757–761. (in Chinese) 熊纬仪, 李昱, 周航, 等. 2004-2012年全国布鲁氏菌病网络直报报告质量及诊断情况分析[J]. 疾病监测, 2013, 28(9): 757–761. |

| [16] | Bureau of Disease Control and Prevention of Ministry of Health of the People's Republic of China. Manual for brucellosis prevention and therapy[M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2008. (in Chinese) 卫生部疾病预防控制局. 布鲁氏菌病防治手册[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2008. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32