扩展功能

文章信息

- 梁旭东, 于德山, 吕卫民, 王占忠

- LIANG Xu-dong, YU De-shan, LYU Wei-min, WANG Zhan-zhong

- 炭疽防控存在的问题及对策建议

- Challenges in anthrax prevention/control and improvement suggestion

- 疾病监测, 2017, 32(4): 278-281

- Disease Surveillance, 2017, 32(4): 278-281

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2017.04.006

-

文章历史

- 收稿日期:2016-08-16

2. 甘肃省疾病预防控制中心, 甘肃 兰州 730000;

3. 甘南州疾病预防控制中心, 甘肃 甘南 747000;

4. 玛曲县疾病预防控制中心, 甘肃 玛曲 747300

2. Gansu Provincial Center for Disease Control and Prevention, Lanzhou 730000, Gansu, China;

3. Gannan Prefecture Center for Disease Control and Prevention, Gannan 747000, Gansu, China;

4. Maqu County Center for Disease Control and Prevention, Maqu 747300, Gansu, China

炭疽是由炭疽杆菌引起的一种古老的人兽共患急性传染病, 是《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病,其中肺炭疽按照甲类传染病管理。炭疽主要感染牛、羊、马等食草动物,人类多由接触病死畜被感染,炭疽仍然极大地威胁着人类健康和畜牧业发展[1]。在发达国家由于实施了严格的预防接种等根除计划, 目前人间炭疽病例报道极为罕见,但在发展中国家炭疽还是主要的公共卫生问题,每年都有人间病例发生, 甚至还有暴发流行, 主要原因是这种疾病在这些国家中未得到足够的重视和广泛的关注。

我国炭疽的发病动态趋向以农业型为主, 多分布在西北和西南的广大农牧区, 呈现散发和局部暴发流行。1989年在我国西藏昌都地区发生罕见炭疽暴发疫情,本次疫情总计发病507例,死亡162例,病死率高达31.9%。该事件推动了我国炭疽的防控与监测研究,国家卫生和计划生育委员会 (卫计委)(原卫生部) 于1990年成立了全国炭疽高发省 (自治区) 监测协作组,开展全国高发省 (自治区) 炭疽监测和控制研究, 制定了一系列监测方案, 通过有计划的开展炭疽监测工作, 使我国炭疽从被动应急转向主动预防[2]。2001年美国发生了震惊全球的炭疽信函事件,使全世界范围内意识到了炭疽的公共卫生安全问题,从而将炭疽的防控提高到一个前所未有的高度[3]。同时也促进了我国炭疽的防控监测工作,国家卫计委2005年又重新启动曾一度停滞的炭疽监测研究,按当年炭疽疫情报告发病数,对以前的炭疽监测省 (自治区) 进行了适当调整,主要对甘肃、内蒙古、辽宁、贵州、四川、青海、新疆、西藏、云南、广西、黑龙江11省 (自治区) 进行监测。近年来,通过采取一系列切实有效的防控措施,使我国炭疽的发病率呈逐年下降态势,目前炭疽的疫情报告数始终处于较低水平,稳定控制在300~500例之间。从2015年我国炭疽疫情报告病例数来看,甘肃、青海和四川省病例数占全国的60%以上。为进一步了解本地区炭疽监测状况和存在的问题,笔者选择了最近几年报告病例数最高的炭疽监测点之一, 甘肃省甘南藏族自治州 (甘南州) 玛曲县为调查对象, 对该地区炭疽的疫情报告、疫情监测和疫情处置等开展系统调查评估。旨意为全国炭疽防控提供启示和对策建议。现将调查结果和建议报告如下。

1 甘肃省炭疽疫情概况1958-1993年甘肃省炭疽疫情累计报告发病1 424例,死亡58例,年均发病率为0.2/10万,病死率为4.2%,有疫情报告的县 (市) 占74.0%,发病较高的年份均有暴发疫情发生。几起大的暴发疫情主要集中在农区,如1970年武威市的一起剖食死羊引起的人间吸入性炭疽流行,发病70例;1973年张掖市一起剥食死驴肉发生肺炭疽2例,肠炭疽1例,皮肤炭疽13例,死亡3例;1981年积石县暴发一起炭疽流行,发病85例,死亡2例[4]。

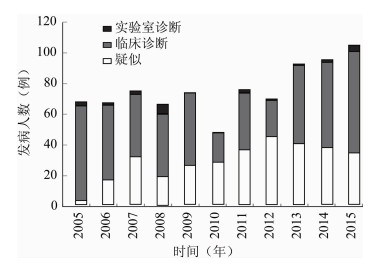

从2005-2016年7月甘肃省报告炭疽病例865例,死亡3例,均为皮肤型炭疽,其中疑似病例337例,临床诊断病例507例,实验室确诊病例20例。全省报告炭疽病例主要集中在甘南州 (762例,占全省病例的88.1%)、临夏回族自治州 (临夏州)(76例,占8.79%)、在武威市 (10例)、庆阳市 (5例)、其他市 (区) 仅有散在报告病例。甘肃省炭疽发病已不呈现在农区,而主要集中在甘南州的广大牧区,且发病数显示有上升趋势,特别是玛曲县、碌曲县和夏河县[5]。

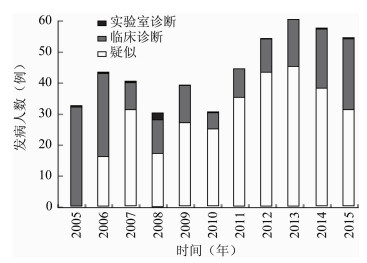

甘南州位于甘肃省西南部,属典型的高原大陆性高寒湿润区,天然牧场以牦牛、藏系绵羊放养为主。辖区内的玛曲县人口5.5万人,其中90%以上为藏族,藏族中90%以上为牧民。2004年发生1例肺炭疽死亡病例报告,2005年玛曲县被列为甘肃省炭疽监测点。2005-2016年7月甘南州报告病例762例,其中碌曲县111例, 玛曲县509例, 年平均发病率为78/10万,最高的2006年达到90/10万。玛曲县被列为炭疽监测点后, 推动了当地炭疽的防控发展,通过连续10年的监测工作,广大群众对该病的防治知识有进一步的提高,基层医务工作者对炭疽疫情报告意识增强,所以玛曲县炭疽疫情报告和存在问题基本代表了甘肃省炭疽发病情况和防治现状。

2 防控中存在的问题通过有计划的开展炭疽监测和控制工作, 我国炭疽基本得到了有效控制。但此次调查也发现不少问题,特别是在炭疽的疫情报告、疫情监测和疫情处置等方面存在弊端,更重要的是这些问题在我国炭疽高发省 (自治区) 普遍存在。

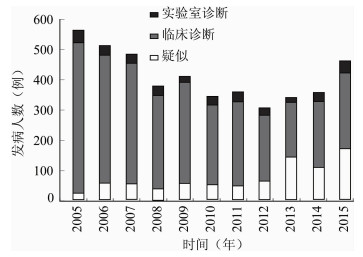

2.1 炭疽疫情报告中存在的问题 2.1.1 炭疽病例诊断报告混淆2005-2015年全国、甘肃省和玛曲县炭疽发病数报告情况见图 1~3。从全国、甘肃省和玛曲县三级疫情报告网数据分析来看, 炭疽报告病例主要是疑似病例和临床诊断病例 (占90%以上), 而玛曲县临床诊断病例报告更明显低于全国临床诊断病例, 疑似诊断病例报告高于全国疑似诊断病例, 其中疑似诊断病例占64%, 临床诊断病例占35%, 确诊诊断病例小于1%。但经调查了解和分析,临床诊断病例报告中大多数仍为疑似诊断病例,因为多数基层乡镇医疗卫生机构尚不具备开展炭疽涂片染色镜检条件,加上技术力量薄弱等多种因素制约。当地县级医疗卫生机构也很少能开展炭疽病原分离培养工作, 所以玛曲县报告的炭疽病例诊断基本上是当地临床医生依据流行病学和临床表现特征进行确诊。导致疫情报告网上疑似诊断病例和临床诊断病例界限划分不明确, 两者的报告数据混淆不清,使得各级疫情报告网炭疽数据的病例诊断报告不统一和出现偏差。

|

| 图 1 2005-2015年全国报告炭疽病例诊断情况 Figure 1 Diagnosis of reported anthrax cases in China, 2005-2015 |

| |

|

| 图 2 2005-2015年甘肃省报告炭疽病例诊断情况 Figure 2 Diagnosis of reported anthrax cases in Gansu province, 2005-2015 |

| |

|

| 图 3 2005-2015年玛曲县报告炭疽病例诊断情况 Figure 3 Diagnosis of reported anthrax cases in Maqu county, 2005-2015 |

| |

现行炭疽监测指导性文件中的部分要求与基层实际工作存在一定距离。首先是病例诊断指标设置不合理,导致疫情存在严重漏报现象。其次是我国炭疽主要发生在老、少、边地区,这些地区交通不便,信息不畅,患者到医院就诊时,当地临床医生基本上都是根据流行病学和临床表现进行诊断并给予抗生素治疗,使用抗生素后通常就很难从患者机体分离到病原菌。而当地疾病预防控制中心接到疫情报告后, 确证疫情要进行的调查和核实工作主要是采集外环境样本用于炭疽病原分离。但由于采集的外环境样本和分离病原鉴定存在以下问题:(1) 因有的疫点现场被消毒处理,即使未被处理和长时间日光照射,繁殖体细菌大多数被杀死,仅存活残留较少部分芽孢。(2) 目前国家制定的炭疽诊断标准规定, 将外环境采集样本通过100 ℃煮沸15 min后进行细菌分离培养[6], 按照这样的方法要求对环境样本进行预处理后, 很容易把土壤环境中本来存活较少的芽孢更进一步杀灭, 导致多数情况下分离不到病原菌,阳性检出率低下。(3) 分离到病原培养物也缺乏鉴定手段,往往凭借染色和菌落形态无法鉴别蜡样芽孢杆菌等近缘菌, 因为已报道发现了被AP631噬菌体裂解的蜡样杆菌[7]。所以造成炭疽疫情报告中由于阳性检出率低,实验室确诊病例非常少, 这样不利于炭疽疾病的早期处置和预警。

2.2 在炭疽疫情监测中存在的问题基层防疫单位技术力量薄弱、待遇偏低,工作积极性不高。医院检验专业技术人员缺少,临床医生基本凭临床经验,通过流行病学和临床表现诊断和治疗炭疽,很少开展涂片和病原分离,所以多数疫情报告病例为疑似诊断病例或临床诊断病例。另外,牲畜饲养量逐年增加,畜产品加工和交换日益频繁,但检疫监督管理工作跟不上需要,存在措施执行不力或不到位的现象。因没有及时采取必要和有效的监控措施, 其后果势必影响当地人畜健康和畜牧业的发展。

2.3 在炭疽疫情处置中存在的问题在炭疽疫情处理过程中缺乏人与动物疫控系统的联动机制,大多疫点未按照炭疽疫情处置方案进行, 炭疽病畜依然随意进行宰杀,染疫肉和皮张多数流入市场被销售;暴露出疫点处理不彻底, 疫源地未开展禁牧等预防措施, 造成长期罹患的恶性循环;当地多年未在牲畜中采取炭疽疫苗预防接种措施,没有形成有效的免疫屏障。周边地区牛、羊交易流动性较大,又缺乏检疫检测措施, 使得传入性畜间疫情时有发生, 新老疫点交替发病。

3 针对性的对策建议针对上述存在的问题,为进一步理顺和加强我国炭疽防控监测工作, 提出如下建议:(1) 建议在行政层面高度重视炭疽的监测和检测工作,在经费和人员方面给予充分的保障。由于炭疽的源头在动物,本着同一健康的防控理念,坚持政府分级管理、社会参与、综合防控、预防为主等有效处置的原则。(2) 建立人与动物疫控系统的联动机制和健全信息互通渠道,严密监视炭疽疫情动态,积极协调其他有关部门及时有效处理炭疽暴发疫情。(3) 建议继续加强炭疽相关知识的宣传教育,提高群众的自我防病意识,不屠宰、不剥食、不销售不明死亡的牲畜, 并有义务和责任及时上报有关部门, 使疫情得到及时发现和妥善处理, 防止疫情扩大蔓延。(4) 建议进一步加强和完善监测方案和措施修订。特别在实验室检验技术和国家制定标准层面上,从修订全国炭疽监测方案入手,使其更加科学化和符合基层的工作实际。① 修改病原分离中指导性操作方法,参考炭疽防治手册[1], 将外环境样本处理从100 ℃煮沸处理修改为65 ℃加热处理25 min,从而达到灭活其他细菌, 不杀灭炭疽芽孢杆菌, 从而提高细菌阳性检出率的目的。② 在实验室检测中, 增加PCR等核酸快速检测技术等辅助鉴别诊断, 因为实验室已证实AP631噬菌体可裂解蜡样芽孢杆菌,提示AP631噬菌体裂解实验已不再是判定炭疽杆菌的“金标准”,必须有青霉素纸片和其他辅助鉴别实验才能排除蜡样芽孢杆菌等近缘菌, 否则根据染色和菌落形态判断易出现假阳性。③ 根据炭疽疾病的典型临床表现特征和有明确流行病学接触史, 可以考虑统一把基层医院确定报告的疑似病例报告归入临床诊断病例报告,这样会使疫情病例报告化分明确和规范化。(5) 建议加强业务培训,全面提高基层业务人员和临床医生的诊断水平, 避免发生误诊、误治的现象,同时提高基层防疫人员的待遇,确保检测和监测工作顺利开展。(6) 建议充分落实疫区内家畜的预防接种和牲畜调运时的检疫等干预措施, 并积极开展炭疽快速诊断技术和疫苗的研发,制备出更加安全、高效的炭疽人、畜新疫苗。

作者贡献:

梁旭东 ORCID:0000-0001-8425-657x

梁旭东:论文撰写, 资料分析

于德山、吕卫民、王占忠:现场调查, 资料分析

| [1] | Liang XD. A manual of anthrax control and treatment[M]. Beijing: China Agriculture Press, 1995: 27-30. (in Chinese) 梁旭东. 炭疽防治手册[M]. 北京: 中国农业出版社, 1995: 27-30. |

| [2] | Liang XD. Anthrax surveillance and control in China[J]. Disease Surveillance, 1995, 10(3): 15–18. (in Chinese) 梁旭东. 我国炭疽高发省监测与控制研究[J]. 疾病监测, 1995, 10(3): 15–18. |

| [3] | Dong SL, Wang BX. Anthrax[M]. Xi'an: Shaanxi Science and Technology Press, 2004: 79-87. (in Chinese) 董树林, 王秉翔. 炭疽[M]. 西安: 陕西科学技术出版社, 2004: 79-87. |

| [4] | Baodao rina, Bai L. Epidemiological analysis of anthrax in Gansu Provice from 1958 to 1993[J]. Chinese Journal of Veterinary Science and Technology, 1994, 24: 51–52. (in Chinese) 鲍道日娜, 白莉. 甘肃省1958-1993年炭疽流行病学分析[J]. 中国兽医科技, 1994, 24: 51–52. |

| [5] | Liu DP, Liu XF, Wei KF, et al. Epidemiological analysis of anthrax in Gansu province from 2005 to 2011[J]. Chinese Journal of Health Education, 2012, 28(7): 544–546, 550. (in Chinese) 刘东鹏, 刘新凤, 魏孔福, 等. 2005-2011年甘肃省炭疽流行病学分析[J]. 中国健康教育, 2012, 28(7): 544–546, 550. |

| [6] | The Ministry of Health of the People's Republic of China.WS 283-2008 Diagnostic criteria for anthrax[S].Beijing:People's Medical Publishing House, 2008.(in Chinese) 中华人民共和国卫生部. WS 283-2008炭疽诊断标准[S]. 北京: 人民卫生出版社, 2008. |

| [7] | Zhang HJ, Liu DL, He L, et al. Detection and identification of Bacillus cereus susceptible to phage AP631[J]. Chinese Journal of Zoonoses, 2016, 32(6): 507–511. (in Chinese) 张慧娟, 刘东立, 贺莉, 等. AP631炭疽噬菌体裂解蜡样芽孢杆菌的发现和鉴定[J]. 中国人兽共患病学报, 2016, 32(6): 507–511. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32