扩展功能

文章信息

- 孔德川, 陈健, 王晔, 朱奕奕, 郑雅旭, 潘浩, 吴寰宇

- KONG De-chuan, CHEN Jian, WANG Ye, ZHU Yi-yi, ZHENG Ya-xu, PAN Hao, WU Huan-yu

- 2005-2015年上海市猩红热流行病学特征分析

- Epidemiologic characteristics of scarlet fever in Shanghai, 2005-2015

- 疾病监测, 2017, 32(5): 394-398

- Disease Surveillance, 2017, 32(5): 394-398

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2017.05.010

-

文章历史

- 收稿日期:2016-10-04

猩红热是由A群β型溶血性链球菌(group A streptococcal,GAS)引起的呼吸道传染病,是我国乙类法定报告传染病,2012-2013年全国猩红热总体疫情呈下降趋势,但2014-2015年疫情再次回升[1],疫情防控的压力骤增。为了解上海市猩红热的流行病学特征变化,制定有效的预防控制措施,对2005-2015年上海市猩红热疫情资料进行了分析。

1 资料与方法 1.1 数据来源2005-2015年上海市猩红热报告数据来源于《国家传染病报告信息管理系统》。其中,2009年前浦东新区合并了原南汇区的猩红热报告发病数,2011年前黄浦区合并了原卢湾区的猩红热报告发病数。

1.2 统计学分析采用Excel 2010软件,对猩红热报告发病进行三间分布特征分析。采用ArcGIS 10.2软件绘制地图。

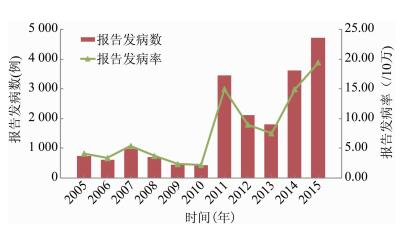

2 结果 2.1 报告发病数和发病率上海市2005-2015年共报告19 510例猩红热病例,平均报告发病数为1 774例/年,2015年报告发病数最高,达4 708例,2010年最低,为420例;年均发病率为8.52/10万,2015年最高,为19.41/10万,最低年份为2010年,发病率为2.19/10万。总体来看,2005-2010年,上海市猩红热报告发病数和发病率均较低,但2011-2015年报告发病数和发病率均明显升高,2015年的报告发病数为2005年的6.40倍,见图 1。2005-2015年期间无猩红热死亡病例报告。

|

| 图 1 2005-2015年上海市猩红热报告发病数和发病率比较 Figure 1 Case number and incidence of scarlet fever in Shanghai, 2005-2015 |

| |

2005-2015年上海市月平均报告发病数为148例,单月报告发病数最多的为2015年5月(878例),最少的为2009年9月(4例)。猩红热发病均呈现明显的季节性特征,出现两个高峰,分别为3-6月和11月至次年1月,2005-2015年,这两个高峰的合计病例数所占的比例均>79.00%,最小比例为79.61%,最大比例为88.41%,见表 1。2005-2010年与2011-2015年比较,均存在上述两个明显的流行高峰,但2011-2015年较2005-2010年的报告发病数明显增加,流行高峰更加明显,见图 2。

| 年份 | 3-6月 | 11月至次年1月 | 其他月份 | |||||

| 例数 | 构成比 (%) |

例数 | 构成比 (%) |

例数 | 构成比 (%) |

|||

| 2005 | 440 | 60.44 | 185 | 25.41 | 103 | 14.15 | ||

| 2006 | 322 | 51.44 | 207 | 33.07 | 97 | 15.50 | ||

| 2007 | 603 | 61.16 | 247 | 25.05 | 136 | 13.79 | ||

| 2008 | 402 | 63.61 | 127 | 20.09 | 103 | 16.30 | ||

| 2009 | 275 | 66.75 | 53 | 12.86 | 84 | 20.39 | ||

| 2010 | 168 | 35.29 | 246 | 51.68 | 62 | 13.03 | ||

| 2011 | 1 973 | 55.28 | 1 021 | 28.61 | 575 | 16.11 | ||

| 2012 | 1 111 | 51.29 | 758 | 35.00 | 297 | 13.71 | ||

| 2013 | 702 | 39.42 | 802 | 45.03 | 277 | 15.55 | ||

| 2014 | 1 783 | 44.34 | 1 772 | 44.07 | 466 | 11.59 | ||

| 合计 | 7 779 | 50.52 | 5 418 | 35.19 | 2 200 | 14.29 | ||

| 注:表中跨年时间段具体包含当年2月至次年1月。 | ||||||||

|

| 图 2 2005-2010年、2011-2015年上海市猩红热累计报告发病数月分布 Figure 2 Monthly distribution of scarlet fever cases in Shanghai, 2005-2010 and 2011-2015 |

| |

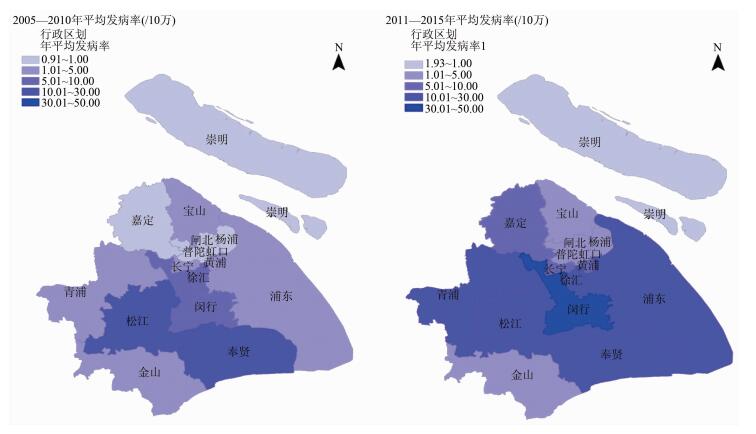

2005-2015年上海市累计报告平均发病数1 148例/区,期间累计报告发病数最高的6个地区依次为闵行区、浦东新区、松江区、青浦区、奉贤区和徐汇区。闵行区共报告6 333例,占全部累计报告发病数的32.46%(6 333/19 510)。年平均报告发病数为576例,其次为浦东新区共报告3 530例,占全市累计报告发病数的18.09%(3 530/19 510)。年平均报告发病数为321例。2005-2015年各年间,闵行区、浦东新区、松江区、青浦区、奉贤区和徐汇区猩红热报告发病数合计所占比例均>76.49%,最高达92.60%,平均为86.10%。2005-2015年上海市各区的年平均发病率最高的6个区依次为闵行区、松江区、奉贤区、青浦区、徐汇区和浦东新区,且年平均发病率均>6.00/10万。与2005-2010年相比,2011-2015年全市猩红热报告年平均发病率明显升高,闵行等部分地区的年平均发病率较其他地区明显升高,见图 3。

|

| 图 3 2005-2010年、2011-2015年上海市猩红热各区年平均发病率 Figure 3 District specific average annual incidence of scarlet fever in Shanghai, 2005-2010 and 2011-2015 |

| |

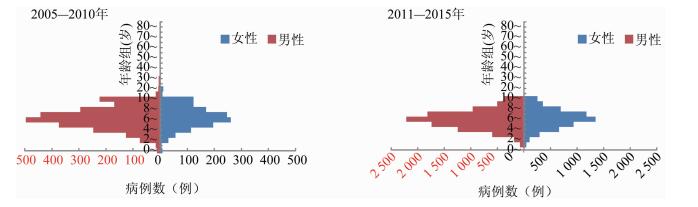

2005-2015年上海市猩红热报告发病数累计为19 510例,3~15岁年龄组共报告18 842例,占96.58%(18 842/19 510),报告病例中,年龄最大的病例75岁,年龄最小的病例为<1岁的婴儿,单年中报告发病数最多的年龄组别为2015年的6岁组,共报告了1 092例病例。报告猩红热病例数的年龄分布以3~15岁组为主,各年中此年龄分布基本保持一致,见表 2。报告发病数男性累计为12 259例,占62.83%,女性累计为7 251例,占37.17%,男女性别比为1.69 : 1;从各年的男女性别比看,男性所占比例均>60%。

| 年份 | 3~15岁组 | 其他年龄组 | |||

| 例数 | 构成比(%) | 例数 | 构成比(%) | ||

| 2005 | 702 | 95.38 | 34 | 4.62 | |

| 2006 | 566 | 94.81 | 31 | 5.19 | |

| 2007 | 933 | 95.59 | 43 | 4.41 | |

| 2008 | 652 | 94.49 | 38 | 5.51 | |

| 2009 | 412 | 93.42 | 29 | 6.58 | |

| 2010 | 391 | 93.10 | 29 | 6.90 | |

| 2011 | 3 328 | 96.72 | 113 | 3.28 | |

| 2012 | 2 038 | 96.63 | 71 | 3.37 | |

| 2013 | 1 723 | 96.26 | 67 | 3.74 | |

| 2014 | 3 498 | 97.11 | 104 | 2.89 | |

| 2015 | 4 599 | 97.68 | 109 | 2.32 | |

| 合计 | 18 842 | 96.58 | 668 | 3.42 | |

从2005-2010年与2011-2015年各性别和年龄组的报告发病数比较来看,2011-2015年的报告发病数明显增加,报告发病数的年龄主要集中在4~8岁组,见图 4。男性的报告年发病率均高于女性,各年的男性与女性的报告年发病率比值在1.49与2.02间波动;各年中发病率最高的年龄组为2015年6~7岁组,864.18/10万,各年龄组报告发病率差异明显,4~8岁间各年龄组的报告发病率高于其他年龄组。

|

| 图 4 2005-2010年、2011-2015年上海市猩红热累计报告发病数不同年龄组和性别比较 Figure 4 Comparison of age and gender specific scarlet case numbers in Shanghai, 2005-2010 and 2011-2015 |

| |

2005-2015年上海市报告猩红热病例的人群分类特征以幼托儿童、学生及散居儿童为主,累计报告发病数为19 400例,占99.44% (19 400/19 510),尤其是幼托儿童和学生,在2005-2015年上海市报告猩红热病例数中的人群分类构成比均超过90.00%,最大为94.75%。

2.6 诊断类型2005年和2006年以临床诊断为主要类型,所占构成比均超过90%,但在2007年后,实验室确诊病例逐渐增加,构成比不断扩大,至2011年后基本稳定,实验室确诊病例与临床诊断病例所占构成比基本持平,均为50%左右。

2.7 病例来源外来人口报告病例数2005年后逐年上升,2010年占报告病例总数的48.49%,2011年后逐年下降。总体来说,报告病例数以本市居民为主,历年均在50%以上,见表 3。

| 年份 | 本市居民 | 外来人口 | |||

| 例数 | 构成比(%) | 例数 | 构成比(%) | ||

| 2005 | 599 | 81.39 | 137 | 18.61 | |

| 2006 | 483 | 81.04 | 113 | 18.96 | |

| 2007 | 736 | 75.49 | 239 | 24.51 | |

| 2008 | 468 | 70.16 | 199 | 29.84 | |

| 2009 | 263 | 59.50 | 179 | 40.50 | |

| 2010 | 205 | 51.51 | 193 | 48.49 | |

| 2011 | 2 028 | 58.94 | 1 413 | 41.06 | |

| 2012 | 1 376 | 65.24 | 733 | 34.76 | |

| 2013 | 1 184 | 66.15 | 606 | 33.85 | |

| 2014 | 2 618 | 72.68 | 984 | 27.32 | |

| 2015 | 3 481 | 73.94 | 1 227 | 26.06 | |

2005-2015年上海市猩红热报告发病数和发病率整体呈上升趋势,其中2005 2010年,全市报告发病数和发病率维持在较低水平,报告发病数和发病率分别低于1 000例和5.5/10万。2011年以来,全市报告发病数和发病率分别在1 500例和7.5/10万以上,较2005 2010年增加明显,尤其是2015年的报告发病数和发病率达到2005年以来的历史最高水平,分别为4 708例和19.41/10万。2005 2015年上海市猩红热报告发病数和发病率的流行趋势与国家整体水平基本一致[1]。部分研究认为猩红热报告发病数和发病率的变化可能与地区的优势病原毒株emm型别的变化[2]、群体免疫水平的变化[3]、月平均温度和相对湿度等气象因素有关[4],值得关注的是Tse等[5]研究发现2011年香港地区的猩红热暴发过程中,优势病原毒株为emm12.0,并且多数伴有多重耐药性,研究结果认为该起暴发是由于病原遗传方面某种变异、环境因素和人群免疫水平共同导致的。已有研究报道上海市2011-2012年猩红热的流行毒株emm分型亦为emm12.0[6-7],由于报道的研究时间跨度较短,上海市近10年来的猩红热流行水平变化的原因,尤其2011年猩红热疫情升高的原因是否与病原型别的转换有关,仍有待进一步全面的系统研究。

2005-2015年上海市猩红热报告发病数的流行特征分析表明猩红热发病的季节分布、年龄、性别和人群分类的主要特征在2005-2015年期间基本保持不变,这些特征的变化情况与李雷雷等[8]报道的全国情况基本一致,本市地区分布特征与任宏等[7]报道的结果基本一致。但上海市猩红热报告发病的实验室诊断病例的比例逐渐增高,至2011年后达到50%的特点与部分研究报道中以临床诊断为绝大多数的特征明显不同[1, 8]。闵行区、浦东新区、松江区、青浦区、奉贤区外来务工人员较多,流动人口聚集,可能是引起这部分地区猩红热高发的重要因素[9-10]。2011年香港等地的猩红热疫情暴发后,全国各地加强了对猩红热的监测,上海市的猩红热报告发病中实验室诊断比例自2011年后明显高于全国其他地区,主要原因可能是由于作为上海市猩红热监测点医院之一的复旦大学附属儿科医院严格按要求对疑似患儿进行采样和检测,从而使上海市的猩红热的实验室诊断病例的报告水平较高。

2005-2015年上海市猩红热报告的发病数和发病率有上升趋势,2011年后猩红热发病的部分流行病学特征未出现明显变化,可能与猩红热的毒力基因型、耐药等病原学变化因素趋于稳定有关。上海市针对猩红热发病和流行的年龄特点,卫生计生部门和教育部门加强幼托儿童和中小学生的猩红热防治工作,在流行前期和流行期强化学校健康教育和相关防控措施的落实。猩红热的发病除了与病原学特征的变化有关以外,还与温度、湿度等气象因素有一定的关联,建议进一步开展相关的研究,掌握猩红热发病的影响因素及其规律特征,为进一步做好疾病预防和控制提供科学依据。

作者贡献:

孔德川 ORCID:0000-0003-3779-6666

陈健 ORCID:0000-0002-6685-3503

孔德川:数据收集、项目设计和论文撰写

陈健:项目设计和论文撰写

王晔、郑雅旭、潘浩:数据收集

朱奕奕:论文撰写指导

吴寰宇:项目设计,论文撰写与指导

| [1] | Qin Y, Feng LZ, Yu HJ. Epidemiology of scarlet fever in China during spring to summer season 2015[J]. Disease Surveillance, 2015, 30(12): 1002–1007. (in Chinese) 秦颖, 冯录召, 余宏杰. 2015年春夏季全国猩红热疫情流行病学特征分析[J]. 疾病监测, 2015, 30(12): 1002–1007. |

| [2] | Peng XM, Yang P, Wu SS, et al. emm types of mutation in scarlet-fever-related group A strepococcal, among children in Beijing, 2011-2014[J]. Chinese Journal of Epidemiology, 2015, 36(12): 1397–1400. (in Chinese) 彭晓旻, 杨鹏, 吴双胜, 等. 北京地区2011-2014年致儿童猩红热A组链球菌emm基因型别变化特征分析[J]. 中华流行病学杂志, 2015, 36(12): 1397–1400. |

| [3] | Wong SSY, Yuen KY. Streptococcus pyogenes and re-emergence of scarlet fever as a public health problem[J]. Emerg Microbes Infect, 2012, 1(7): e2. DOI:10.1038/emi.2012.9 |

| [4] | Duan Y, Huang XL, Wang YJ, et al. Impact of meteorological changes on the incidence of scarlet fever in Hefei city, China[J]. Int J Biometeorol, 2016, 60(10): 1543–1550. DOI:10.1007/s00484-016-1145-8 |

| [5] | Tse H, Bao JYJ, Davies MR, et al. Molecular characterization of the 2011 Hong Kong scarlet fever outbreak[J]. J Infect Dis, 2012, 206(3): 341–351. DOI:10.1093/infdis/jis362 |

| [6] | Chen ML, Yao WL, Wang XH, et al. Outbreak of scarlet fever associated with emm12 type group A Streptococcus in 2011 in Shanghai, China[J]. Pediatr Infect Dis J, 2012, 31(9): e158–12. DOI:10.1097/INF.0b013e31825874f3 |

| [7] | Ren H, Wang Y, Chen ML, et al. Study on the epidemiological characteristics and incidence trend of scarlet fever in Shanghai, 2005-2012[J]. Chinese Journal of Epidemiology, 2013, 34(7): 706–710. (in Chinese) 任宏, 王晔, 陈明亮, 等. 上海市2005-2012年猩红热流行特征和发病趋势分析[J]. 中华流行病学杂志, 2013, 34(7): 706–710. |

| [8] | Li LL, Jiang XH, Sui X, et al. Epidemiologic characteristics of scarlet fever in China, 2005-2011[J]. Chinese Journal of Public Health, 2012, 28(6): 826–827. (in Chinese) 李雷雷, 蒋希宏, 隋霞, 等. 中国2005-2011年猩红热疫情流行病学分析[J]. 中国公共卫生, 2012, 28(6): 826–827. |

| [9] | Qian HK, Yang P, Zhang Y, et al. Spatial-temporal scan statistic on scarlet fever cases in Beijing, 2005-2010[J]. Disease Surveillance, 2011, 26(6): 435–438. (in Chinese) 钱海坤, 杨鹏, 张奕, 等. 2005-2010年北京市猩红热发病时空扫描分析[J]. 疾病监测, 2011, 26(6): 435–438. |

| [10] | Wang M, Zhang QW, Yuan Y, et al. Epidemiological analysis on scarlet fever in Dalian city during 2006-2008[J]. Occupation and Health, 2009, 25(23): 2580–2581. (in Chinese) 王敏, 张倩文, 袁玉, 等. 大连市2006-2008年猩红热流行病学分析[J]. 职业与健康, 2009, 25(23): 2580–2581. |

2017, Vol. 32

2017, Vol. 32