扩展功能

文章信息

- 李贵昌, 栗冬梅, 李焱, 岳玉娟, 刘小波, 郭玉红, 鲁亮, 刘起勇

- Li Guichang, Li Dongmei, Li Yan, Yue Yujuan, Liu Xiaobo, Guo Yuhong, Lu Liang, Liu Qiyong

- 2006-2016年我国恙虫病流行特征分析

- Epidemiology of scrub typhus in China, 2006-2016

- 疾病监测, 2018, 33(2): 139-143

- Disease Surveillance, 2018, 33(2): 139-143

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2018.02.007

-

文章历史

- 收稿日期:2017-12-01

2. 喀什出入境检验检疫局技术中心, 新疆 喀什 844000

2. Technology Center, Kashgar Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau, Kashgar 844000, Xinjiang, China

恙虫病(scrub typhus,ST)又名灌丛斑疹伤寒,由恙虫病东方体(Orientia tsutsugamushi,Ot)感染引起的自然疫源性疾病,通过恙螨科纤恙螨属(Leptotrombidium)恙螨幼虫叮咬而感染。恙虫病在我国分布广泛,临床以发热、焦痂(或溃疡)、皮疹及淋巴结肿大为特征,出现严重并发症者可发生死亡,未经治疗的病死率达6%,经过治疗也高达1.4%[1]。1952年我国开始有恙虫病疫情报告,但1989年《传染病防治法》未将恙虫病列入法定报告传染病,自此疫情监测中断[2]。2006年我国疾病监测信息报告管理系统将恙虫病列入“其他传染病”进行传染病网络直报,重新开始监测。2009年中国疾病预防控制中心(CDC)印发的《恙虫病预防控制技术指南(试行)》(中疾控疾发[2009]1号)(《防控指南》)明确了恙虫病的诊断标准,提出各级医疗机构可参照乙、丙类传染病报告要求,于24 h内通过网络直报。Zhang等[3]和Wu等[4]分别对监测数据库中2006-2012年和2006-2014年病例数据进行流行病学分析。本文通过补充2015-2016年恙虫病病例数据,对其发病趋势、地区分布、季节规律和人群特征进行分析,为其防控提供参考依据。

1 资料与方法 1.1 数据来源来源于中国CDC疾病监测信息报告管理系统我国大陆地区恙虫病监测数据。

1.2 诊断标准依据《防控指南》中《恙虫病诊疗技术要点(试行)》,将病例分为疑似病例、临床诊断病例和确诊病例。疑似病例和临床诊断病例的区别为是否有焦痂或溃疡,而焦痂或溃疡在恙虫病病例中出现的比例仅为60%(20%~87%)[5-6]。因此,无焦痂不能排除恙虫病的可能性,故本研究将疑似病例统计在内。数据库中有6例病例诊断为“病原体携带者”,将其归入确诊病例进行统计分析。

发病率人口数据来源于中国国家统计局网站公布的2016年12月31日人口数。

1.3 统计学分析根据发病时间、居住地编码整理数据,分析恙虫病病例时间、空间分布规律,分析性别、年龄、职业因素等人群特征。利用SPSS 20.0和Excel 2010软件整理数据及制图,使用ArgGIS 10.0软件绘制病例分布地图。

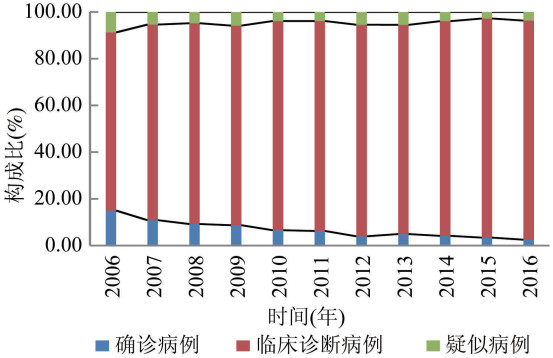

2 结果 2.1 基本情况2006-2016年我国共报告恙虫病病例97 775例,其中确诊病例、临床诊断和疑似病例分别为4 397、89 321和4 057例。临床诊断病例和疑似病例均依据临床表现和流行病学史进行诊断,两者共占总病例数的95.50%。2006-2016年恙虫病确诊病例比例呈逐年降低趋势,见图 1。

|

| 图 1 2006-2016年我国恙虫病病例构成 Figure 1 Proportions of laboratory confirmed, clinically diagnosed and suspected scrub typhus cases in China, 2006-2016 |

| |

2006-2016年我国共报告恙虫病死亡病例57例,病死率为0.06%。2010年后死亡病例有增加趋势。广东、云南、福建省和广西壮族自治区(广西)病例分别为28、11、7和5例,除山东省1例外,其他均发生在长江以南省份。

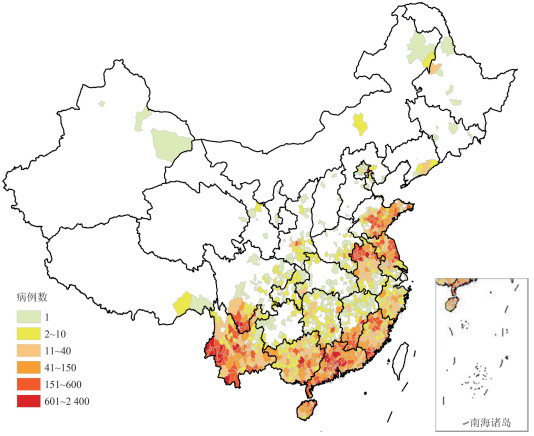

2.2 空间分布特征根据病例住址统计,2006- 2016年我国大陆地区31个省(自治区、直辖市)均有恙虫病病例,病例分布在959个县(区)(图 2)。部分病例住址和报告地点不一致,不能排除病例报告时填写的居住地址并非感染时的实际居住地的情况。通过对报告机构地址进行分析,上海市和宁夏回族自治区(宁夏)无本地报告病例,住址为两地的分别为1例和2例,均在外省报告,无法确定该病例是否在两地感染,两地既往无本地恙虫病病例报道[7]。因此,认为除宁夏和上海市,其他29个省(自治区、直辖市)均存在本地病例。

|

| 图 2 2006-2016年我国恙虫病累计发病数分布(按居住地) Figure 2 Geographical distribution of scrub typhus cases in China, 2006-2016 |

| |

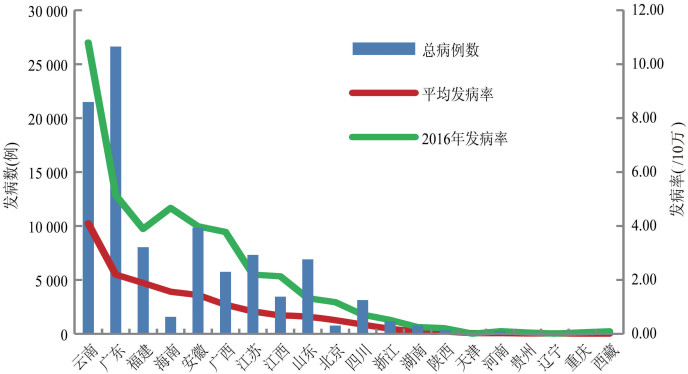

根据住址统计,报告病例最多的是广东、云南、安徽、广西、江苏、福建、山东、江西8省(自治区),占全国总病例数的94.67%。平均报告发病率最高的省份为云南、广东、海南、福建和安徽(图 3)。

|

| 图 3 2006-2016年我国大陆地区各省(自治区、直辖市)恙虫病病例数和平均发病率 Figure 3 Province specific case number and average morbidity of scrub typhus in China, 2006-2016 |

| |

2006-2016年我国恙虫病发病数呈快速增涨趋势,2010年后上升趋势明显。由220个县级行政区上升至913个,增加了3.15倍。2016年恙虫病病例数(22 558例)较2006年(1 375例)增加了15.41倍(图 4)。2016年我国恙虫病发病率为1.64/10万。病例上升速度较快的为广东、云南、安徽、福建、广西、江西、海南、浙江、湖南、北京、陕西和河南12个省份。

|

| 图 4 2006-2016年我国恙虫病病例和发病区(县) Figure 4 Numbers of scrub typhus cases and affected counties in China, 2006-2016 |

| |

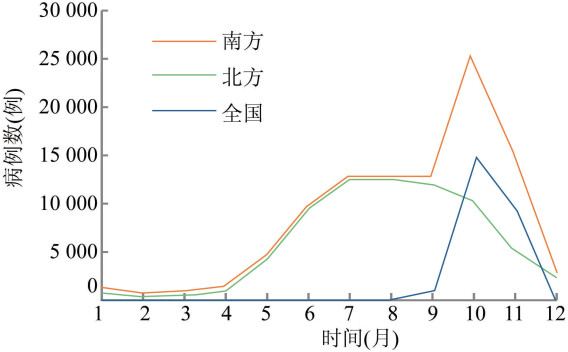

恙虫病发病高峰期在5-11月,有2个高峰。将四川、重庆、湖北、江西、浙江、西藏及其以南12个省份定义为南方疫区,其他地区为北方疫区。南方疫区全年均有病例报告,发病高峰期在6-10月,1-4月发病数较少。南方疫区各地发病高峰期也不完全相同,海南省以5-12月发病数较多,云南和四川省均呈单一发病高峰(8月),其他省份呈双峰分布(7和10月)。北方疫区发病高峰期在10-11月。由此可见,全国2个发病季节高峰是南、北方两季节高峰叠加的结果(图 5)。

|

| 图 5 2006-2016年我国恙虫病逐月发病数 Figure 5 Monthly distribution of scrub typhus cases in China, 2006-2016 |

| |

2006-2016年恙虫病报告病例中,男、女病例分别占总病例数的46.73%和53.27%,平均年发病率分别为0.59 / 10万和0.70 / 10万。

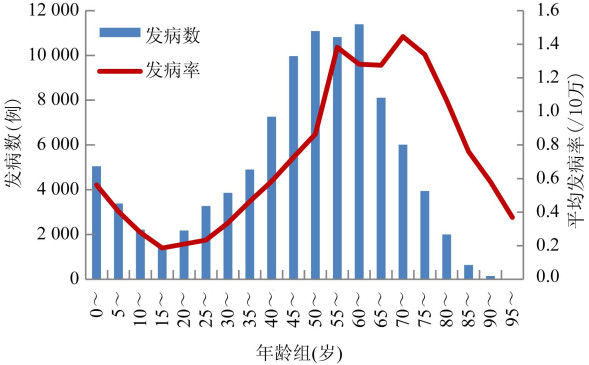

各年龄组病例均可感染恙虫病,以55~79岁年龄组病例报告发病率最高,儿童报告发病率也较高(图 6)。值得关注的是,0~6岁学龄前儿童较多,占总病例数的6.90%。西南地区的云南、四川和贵州省0~6岁儿童病例所占比例分别为18.87%、15.14%和14.00%,其他省份均 < 5.33%。

|

| 图 6 2006-2016年我国恙虫病病例年龄分布 Figure 6 Age distribution of scrub typhus cases in China, 2006-2016 |

| |

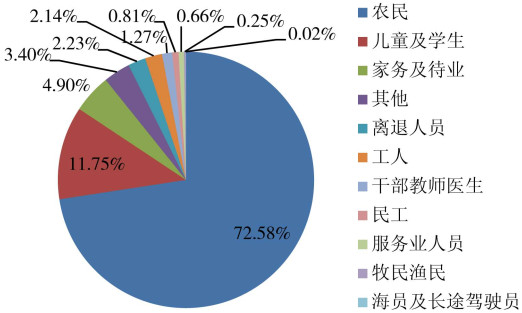

各种职业中以农民感染恙虫病病例最多,占总病例数的72.58%,其次是儿童和学生,共占11.75%,家务和待业者占4.90%(图 7)。学生(含儿童)、家务和待业者中部分居住在农村;因此,农村是恙虫病的高发地区。农民、家务和待业者中女性病例多于男性,农民病例中男、女性病例分别占42.85%和57.15%。

|

| 图 7 2006-2016年中国恙虫病病例职业分布 Figure 7 Population distribution of scrub typhus cases in China, 2006-2016 |

| |

恙虫病主要流行于东亚、东南亚、南亚及澳大利亚北部和太平洋岛屿国家,该区域被称为“恙虫病三角”。近年来,在中东、非洲和南美洲国家有人感染恙虫病病例报道[8-9]。该病流行区域为世界人口密度最大的地区,据估计,每年发病数超过100万[9]。我国晋代在岭南地区就有恙虫病详细记载,近代记载始于1908年。1986年前,在我国台湾、广东(含海南)、福建、广西、云南、四川、浙江、湖南和西藏地区均有恙虫病流行,尤其以广东、云南、福建和浙江省严重,占全部病例数的90%以上,但恙虫病分布区域限于长江以南[2]。1986年后,恙虫病向北扩展到安徽、江西、江苏、山东、天津市、山西、河北省和东北3省,新疆维吾尔自治区、甘肃省和内蒙古自治区也有人或动物感染恙虫病证据[10]。本研究证实,2006年后我国恙虫病发病以广东、云南、安徽、广西、江苏、福建、山东和江西省(自治区)为主。除宁夏和上海市以外的大陆地区的29个省份均有本地病例报告,成为全国性重要传染病[7]。

1952-1989年我国共有恙虫病40 102例,38年间发病数波动不大[2, 10]。本研究发现,2006年后我国恙虫病发病数逐年增加。11年间我国大陆地区恙虫病报告病例数增加了15.41倍。恙虫病有较多轻型病例,且农村地区诊断条件差,抗生素广泛使用,轻型病例可能被漏报,因此实际发病率更高,对此应引起足够重视。在疾病监测系统建立之初,报告制度的逐步完善和医疗系统对恙虫病的认识水平提高可能是发病率上升的原因之一。但这些因素不能完全解释恙虫病病例数快速增长趋势,应对其进行相关研究,找出关键因素,从而指导恙虫病防控。

3.2 实验室诊断率低恙虫病治疗的关键在于早期诊断,然而因无特异性临床特征,其病原体有20余个血清型,目前,恙虫病缺乏灵敏、快速、简便的实验室诊断方法[11]。本研究显示,我国恙虫病报告病例中有4.15%为疑似病例,这些病例未最终被确诊或被排除。临床诊断病例占91.35%,仅有4.50%病例有实验室诊断依据。确诊病例比例并未随时间而增加,反而逐年下降。实验室诊断比例较低,可能因检测技术不普及,轻症患者不接受检测,如间接免疫荧光(IFA)双倍Ot IgG抗体检测需要恢复期血清,而轻症患者可能已出院。

目前,已有的诊断方法需要的设备昂贵、操作复杂、检测周期长、技术要求高,不适合在基层医疗机构推广和普及。常用血清学诊断方法(如IFA和ELISA)因Ot血清型较多而影响诊断的敏感性和检出效率[11]。因此,我国亟需开发适用于基层医疗机构应用的更加敏感、简便和易获得的实验室诊断技术。

3.3 农村地区居民和儿童发病所占比例高本研究证实,我国恙虫病仍以农村居民为主,与既往研究一致[12]。因农村地区医疗条件差,难以推广复杂、昂贵的实验室诊断技术,且医生经验不足等均易导致误诊或延误治疗,从而增加患者的痛苦和经济负担。因此,医疗行政部门应针对基层医生开展恙虫病诊疗技术培训,提高诊治能力。科研单位开发和推广简便、敏感的诊断技术,提高诊断率。疾病预防控制部门应对恙虫病疫源地宿主、媒介和危险因素进行调查,掌握各地区的恙虫病主要患病风险,对农民、野外工作者和旅游者有针对性地开展健康教育工作,降低发病率。

我国恙虫病的报告病例以儿童和中老年人最高。0~6岁儿童占6.90%,尤其以西南地区的云南、贵州和四川儿童比例较高,与印度等地报道一致,且儿童易出现严重的并发症[13]。在农村从事田间劳动者以中老年人感染恙虫病为主,同时还有留守儿童。应重视对儿童和中老年人高发现象,深入调查这些人群高发的原因,提出有针对性的防控措施。

3.4 疫源地类型多样我国恙虫病疫源地自然生态类型多样,包括平原、山区、高原和岛屿,跨越多个气候带。本研究根据流行季节初步将我国疫区划分为南方和北方疫区。南方以夏季为主,北方以秋冬季为主。影响恙虫病发病季节的决定因素是媒介恙螨的种类及其种群密度(幼虫)。因此,可依据媒介种类划分疫源地类型。我国已记录恙螨550余种,其中确认6种为恙虫病传播媒介,还有10余种为可疑媒介,未最终得到确认[14]。近年来,部分新发疫区尚无媒介相关报道,部分地区可能存在新的媒介恙螨,因此,需开展详细的调查研究。恙螨生存环境受气候变化、城市化、耕作方式和地表植被变化等因素影响,进而影响疾病的流行。因此,应重视恙虫病疫源地媒介和疾病风险因子的相关研究,有针对性地采取措施,防止疫情扩大。

作者贡献:

李贵昌 ORCID:0000-0002-6286-6366

李贵昌:负责数据整理、分析和撰写论文

栗冬梅:负责提出思路和部分数据分析

李琰:负责论文修改

岳玉娟:负责地理信息数据分析作图

刘小波:负责部分数据分析

郭玉红:指导论文分析

鲁亮:负责指导论文写作

刘起勇:负责论文审阅、修改论文

| [1] |

Taylor AJ, Paris DH, Newton PN. A systematic review of mortality from untreated scrub typhus(Orientia tsutsugamushi)[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2015, 9(8): e0003971. DOI:10.1371/journal.pntd.0003971 |

| [2] |

陈香蕊. 恙虫病和恙虫病东方体[M]. 北京: 军事医学出版社, 2001: 1-21. Chen XR. Scrub typhus and Orientiat sutsugamushi[M]. Beijing: Military Medical Publishing House, 2001: 1-21. |

| [3] |

Zhang WY, Wang LY, Ding F, et al. Scrub typhus in mainland china, 2006-2012:The need for targeted public health interventions[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2013, 7(12): e2493. DOI:10.1371/journal.pntd.0002493 |

| [4] |

Wu YC, Qian Q, Magalhaes RJS, et al. Spatiotemporal dynamics of scrub typhus transmission in mainland china, 2006-2014[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2016, 10(8): e0004875. DOI:10.1371/journal.pntd.0004875 |

| [5] |

Park JH, Kim SJ, Youn SK, et al. Epidemiology of scrub typhus and the Eschars patterns in south korea from 2008 to 2012[J]. Jpn J Infect Dis, 2014, 67(6): 458-463. DOI:10.7883/yoken.67.458 |

| [6] |

Kundavaram AP, Jonathan AJ, Nathaniel SD, et al. Eschar in scrub typhus:A valuable clue to the diagnosis[J]. J Postgrad Med, 2013, 59(3): 177-178. DOI:10.4103/0022-3859.118033 |

| [7] |

龚建仁. 我国恙虫病的分布状况与研究概况[J]. 中华疾病控制杂志, 2016, 20(11): 1176-1181. Gong JR. The distribution and general situation on epidemiology studies of tsutsugamushi disease in China[J]. Chin J Dis Control Prev, 2016, 20(11): 1176-1181. DOI:10.16462/j.cnki.zhjbkz.2016.11.025 |

| [8] |

Chikeka I, Dumler JS. Neglected bacterial zoonoses[J]. Clin Microbiol Infect, 2015, 21(5): 404-415. DOI:10.1016/j.cmi.2015.04.022 |

| [9] |

Walker DH. Scrub typhus-scientific neglect, ever-widening impact[J]. N Engl J Med, 2016, 375(10): 913-915. DOI:10.1056/NEJMp1608499 |

| [10] |

于恩庶, 陈香蕊, 吴光华. 中国恙虫病研究[M]. 香港: 亚洲医药出版社, 2000: 1-22. Yu ES, Chen XR, Wu GH. A study of scrub typhus in China[M]. Hong Kong: Asian Medical Publishing House, 2000: 1-22. |

| [11] |

Janardhanan J, Trowbridge P, Varghese GM. Diagnosis of scrub typhus[J]. Expert Rev Anti Infect Ther, 2014, 12(12): 1533-1540. DOI:10.1586/14787210.2014.974559 |

| [12] |

Xu G, Walker DH, Jupiter D, et al. A review of the global epidemiology of scrub typhus[J]. PLoS Negl Trop Dis, 2017, 11(11): e0006062. DOI:10.1371/journal.pntd.0006062 |

| [13] |

Krishnan R, Pillai RK, Elizabeth KE, et al. Pediatric scrub typhus in southern Kerala:An emerging public health problem[J]. Clin Epidemiol Global Health, 2016, 4(2): 89-94. DOI:10.1016/j.cegh.2016.03.003 |

| [14] |

吴光华, 姜志宽, 王莉, 等. 我国恙虫病媒介恙螨的依据与鉴定[J]. 中华卫生杀虫药械, 2013, 19(8): 286-292. Wu GH, Jiang ZK, Wang L, et al. Accordance and identification of vector chigger mites of tsutsugamushi disease in China[J]. Chin J Hyg Insect Equip, 2013, 19(4): 286-292. |

2018, Vol. 33

2018, Vol. 33