扩展功能

文章信息

- 崔步云, 姜海

- Cui Buyun, Jiang Hai

- 2005-2016年全国布鲁氏菌病监测数据分析

- Surveillance data of brucellosis in China, 2005-2016

- 疾病监测, 2018, 33(3): 188-192

- Disease Surveillance, 2018, 33(3): 188-192

- 10.3784/j.issn.1003-9961.2018.03.005

-

文章历史

- 收稿日期:2018-03-10

布鲁氏菌病(布病)是我国《传染病防治法》规定的乙类传染病,自建国开展疫情监测以来,一直是我国的主要监测人畜共患传染病之一,布病在1993年报告发病329例,发病率为0.028/10万,降至发病最低点,1995年后在全国持续上升,由仅在个别省份发生扩展到全国所有的省份[1]。为了掌握我国布病疫情动态、流行规律,及时发现和处理疫情,预测布病流行趋势,制定防治对策、措施提供科学依据,我国从1980年开始在个别省份开展布病监测,1989年卫生部和农业部在14省份设立了15个监测点,卫生和畜牧同步监测,同时制定了1997年卫生部、农业部颁布的《布鲁氏菌病监测标准》(GB 16885-1997)。但由于经费等原因,监测工作未得到有效落实。2005年在卫生部领导下,中国疾病预防控制中心(CDC)重新制定《全国布鲁氏菌病监测方案》,将布病纳入全国重点传染病监测工作,在19个省份设定21个固定监测点[2-3],开始了我国人间布病监测工作,现就中国CDC 2005-2016年发表在《中国重点传染病和病媒生物监测报告》的“年度布鲁氏菌病监测报告”汇总进行分析报告。

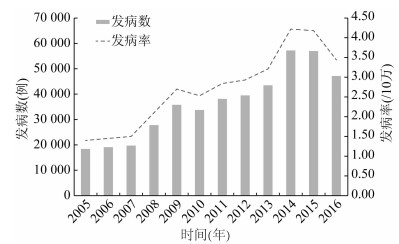

1 总体疫情2005-2014年布病疫情总体呈上升趋势,尤以2008、2009和2014年上升幅度较大,按照发病日期统计,2014年全国疫情达到历史记载的最高水平,共报告人间新发布病57 222例,报告发病率为4.22/ 10万;2015年起疫情开始有所下降,见图 1。12年来共计报告437 097例布病病例。2005-2009年未见死亡病例,2010- 2016年报告7例死亡病例,见表 1。

|

| 图 1 2005-2016年全国布鲁氏菌病报告病例 Figure 1 Reported cases of brucellosis in China, 2005-2016 |

| |

| 年份 | 发病数(例) | 发病率(/10万) | 死亡病例数 | 省份数 | 暴发起数 |

| 2005 | 18 416 | 1.40 | 0 | 18 | 327 |

| 2006 | 19 103 | 1.45 | 0 | 23 | 448 |

| 2007 | 19 721 | 1.50 | 0 | 25 | - |

| 2008 | 27 767 | 2.10 | 0 | 24 | - |

| 2009 | 35 816 | 2.70 | 0 | 25 | 16 |

| 2010 | 33 772 | 2.53 | 1 | 27 | 95 |

| 2011 | 38 151 | 2.84 | 0 | 28 | 64 |

| 2012 | 39 515 | 2.93 | 1 | 30 | 26 |

| 2013 | 43 486 | 3.21 | 0 | 31 | 34 |

| 2014 | 57 222 | 4.22 | 2 | 30 | 50 |

| 2015 | 56 989 | 4.18 | 1 | 31 | - |

| 2016 | 47 139 | 3.44 | 2 | 31 | 1 |

| 合计 | 437 097 | 7 | 1 061 | ||

| 注:“-”表示报告中缺乏此数值 | |||||

纵观12年布病疫情,2005年有18个省份报告布病病例,随后发病省份逐步增加,2013年增加到全国的31个省份,2014年为30个,2015和2016年均为31个省份报告有病例,见表 1。报告的病例数主要来自内蒙古、山西、黑龙江、河北及新疆等北方省份,南方省份报告病例较少,但南方省份报告病例数及区县数呈逐年增加趋势。

1.2 时间分布全年均有布病发病,病例主要集中在春、夏季的3-7月。

1.3 人群分布布病病例中男性多于女性。病例以青壮年为主,85%以上的病例在20~65岁之间。所统计的12年中,布病病例职业分布涉及到所有分类,未直接接触家畜的学生、儿童及离退休人员也多有发病。其中农民占报告发病总数的75.32%,牧民占11.16%,但农民由2005年的70.00%逐步增加到2016年的78.26%,牧民则由15.00%逐步减少到5.60%。

2 监测点疫情数据根据全国布病疫情形势类型和流行菌株地理分布,以及既往疫情不清的省份设定了监测点。2005-2008年在全国20个省份设定15个固定监测点,6个非固定监测点。2009-2016年在全国19个省份设定21个固定监测点。

2009年全国19个省份21个布病国家级监测点为:黑龙江省龙江县、内蒙古自治区阿巴嘎旗、扎兰屯市、吉林省洮南市、辽宁省西丰县、山西省天镇县、陕西省绥德县、西藏自治区芒康县、新疆维吾尔自治区福海县、阿瓦提县、河南省巩义市、河北省蔚县、四川省若尔盖县、广西壮族自治区柳江县、广东省白云区、浙江省婺城区、云南省石林县、甘肃省天祝县、山东省郓城县、宁夏回族自治区利通区和青海省共和县。

2.1 监测方法每个监测点选择4~5个乡镇,每年随机抽取1/3的村庄进行监测,第一年摸底调查人数不少于2 000人,次年起不少于1 000人,部分牧区可以减半。血清学监测第一年调查人数不少于400人,次年起不少于200人。调查涵盖布病高危人群。对监测发现的20%~30%急性期患者进行布鲁氏菌分离检测。

2.2 监测结果 2.2.1 血清学监测根据21个监测点报告流行病学调查和血清学监测结果。2005-2016年,21个监测点开展职业人群调查573 032人,血清学检查196 636人,检出阳性39 190例,阳性率为18.11%,确诊新发病例40 517例。年血清学检查阳性率波动在11.37%~24.93%之间,其中2009年检测13 608人,检出阳性3 393例,阳性率为24.93%,见表 2。

| 年份 | 调杳人数 | 检测人数 | 阳性数 | 阳性率(%) | 新发病例数(%) | 最高阳性率(%,地区) |

| 2005 | 39 705 | 13 145 | 1 755 | 13.35 | 1 468 | 28.8(阿巴嘎) |

| 2006 | 81 577 | 32 521 | 5 655 | 13.70 | 8 970 | 26.44(阿巴嘎) |

| 2007 | 82 349 | 35 876 | 7 935 | 22.77 | 10 187 | 56.24(蔚县) |

| 2008 | 47 908 | 11 465 | 1 497 | 13.06 | 1 207 | 26.0(龙江) |

| 2009 | 61 904 | 13 608 | 3 393 | 24.93 | 2 496 | 52.22(阿巴嘎) |

| 2010 | 42 699 | 1 280 | 3 007 | 23.35 | 2 652 | 71.68(扎兰屯) |

| 2011 | 47 792 | 14 476 | 3 294 | 22.75 | 2 343 | 59.70(阿巴嘎) |

| 2012 | 38 533 | 17 845 | 3 366 | 18.86 | 2 257 | 50.08(天镇) |

| 2013 | 33 238 | 13 642 | 2 642 | 19.37 | 2 224 | 49.53(天镇) |

| 2014 | 32 787 | 12 396 | 1 622 | 13.08 | 2 801 | 27.24(张北) |

| 2015 | 33 760 | 16 692 | 3 468 | 20.78 | 2 403 | 42.90(利通) |

| 2016 | 30 780 | 13 690 | 1 556 | 11.37 | 1 509 | 24.40(尚义) |

| 合计 | 573 032 | 196 636 | 39 190 | 40 517 | ||

| 注:2008、2009和2010年最高阳性率为当年的血清学监测中阳性率最高的监测点 | ||||||

根据21个监测点报告布鲁氏菌菌株分离监测结果。2005-2016年每年有部分监测点开展病原学监测工作,总计采集急性期患者血标本分离培养3 404份,检出布鲁氏菌164株,总出菌率为4.82%。分离菌以羊种3型布鲁氏菌为主,但是有43株菌(26.22%)尚未鉴定出最后结果,见表 3。

| 年份 | 分离标本数 | 分离布鲁氏菌数 | 羊种1型数 | 羊种2型数 | 羊种3型数 | 牛种7型数 | 变异数 | 不详 | 县数 |

| 2005 | 129 | 7 | 1 | - | 4 | 1 | - | 1 | 6 |

| 2006 | 143 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |

| 2007 | 158 | 8 | - | - | 5 | - | - | 3 | 8 |

| 2008 | 138 | 5 | - | - | 1 | - | - | 4 | 5 |

| 2009 | 426 | 4 | - | - | 4 | - | - | - | 4 |

| 2010 | 300 | 10 | 8 | - | 1 | - | - | 1 | 10 |

| 2011 | 722 | 28 | - | 2 | 9 | - | - | 17 | 13 |

| 2012 | 588 | 35 | - | 2 | 33 | - | - | - | 16 |

| 2013 | 223 | 22 | 1 | - | 13 | - | - | 8 | 10 |

| 2014 | 229 | 15 | - | - | 7 | - | - | 8 | 8 |

| 2015 | 190 | 10 | 2 | - | 4 | - | - | 4 | 10 |

| 2016 | 158 | 18 | 1 | - | 9 | - | 2 | 6 | 11 |

| 合计 | 3 404 | 164 | 13 | 4 | 92 | 1 | 2 | 43 | |

| 注:“-”表示无数据 | |||||||||

| 年份 | 分离菌株数 | 羊1型 | 羊2型 | 羊3型 | 牛3型 | 猪1型 | 猪3型 | 未定 | 变异 | 省份数 |

| 2008 | 41 | 2 | 5 | 20 | 7 | 6 | - | 1 | - | 10 |

| 2009 | 71 | 2 | 1 | 65 | 1 | - | 1 | - | 2 | 15 |

| 合计 | 112 | 4 | 6 | 85 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | |

| 注:“-”表示无数据 | ||||||||||

2008年和2009年在全国分别有10个和15个省(市、区)的医院、CDC和畜牧部门分离到112株布鲁氏菌菌株送交中国CDC传染病预防控制所,95株(84.82%)为羊种菌,其中羊种3型85株。感染引起人发病的菌株逐渐转向羊种3型,随着逐年疫情升高,羊种3型逐渐成为引起布病流行的优势菌株。海南菌株经鉴定核实为猪种布鲁氏菌3型,后经个案流行病学调查,为海南省布病疫情人间病例(表 4)。在甘肃省和宁夏回族自治区近时隔20多年又分离到布鲁氏菌菌株,表示我国西北地区布病真实疫情。

2.2.3 暴发疫情监测2005-2016年共发生1 601起暴发疫情(表 1),当地疾控部门采取措施,进行流行病学调查和采血检测,确诊病例。暴发疫情发生后,及时采取措施,按照《布鲁氏菌病防治技术规范》的要求进行处理,并在规定时间内上报处理结果。

2.2.4 畜间疫情据部分监测点所在县由畜牧部门数据统计,2016年血清学检查羊105 069只,阳性273只,阳性率为0.26%;血清学检查牛43 223头,阳性19头,阳性率0.04%。见表 5。2005、2006年陕西省和广西壮族自治区畜牧部门检测1 853头猪血标本,未检出布病抗体。

| 年份 | 羊 | 牛 | 贝料不源县数 | |||||

| 血检数 | 阳性数 | 阳性率(%0 | 血检数 | 阳性数 | 阳性率(%) | |||

| 2005 | 1 043 075 | 9 280 | 0.89 | 24 698 | 1 052 | 4.26 | 10 | |

| 2006 | 686 041 | 3 101 | 0.45 | 2 615 | 110 | 4.21 | 10 | |

| 2007 | 452 541 | 2 421 | 0.53 | 239 020 | 1 688 | 0.71 | 7 | |

| 2008 | 13 999 | 37 | 0.26 | 27 947 | 304 | 1.09 | 8 | |

| 2009 | 41 736 | 626 | 1.49 | 62 843 | 852 | 1.36 | 10 | |

| 2010 | 87 347 | 893 | 1.49 | 51 370 | 262 | 0.51 | 7 | |

| 2011 | 824 541 | 3 205 | 0.39 | 92 722 | 370 | 0.40 | 8 | |

| 2012 | 390 990 | 1 489 | 0.38 | 80 572 | 153 | 0.19 | 12 | |

| 2013 | 725 152 | 1 228 | 0.17 | 71 617 | 26 | 0.04 | 13 | |

| 2014 | 725 152 | 1 228 | 0.17 | 71 617 | 26 | 0.04 | 11 | |

| 2015 | 387 433 | 358 | 0.09 | 59 086 | 32 | 0.05 | 14 | |

| 2016 | 105 069 | 273 | 0.26 | 43 223 | 19 | 0.04 | 14 | |

| 合计 | 5 483 076 | 24 139 | 0.54 | 827 330 | 4 894 | 1.08 | ||

| 注:阳性率的合计为历年的平均值 | ||||||||

近年全国布病疫情相对集中在内蒙古及其毗邻省份,呈较大差异的阶梯式分布,且波及范围逐渐扩大,其原因比较复杂,与历史疫区活跃、传染源的流动、畜牧经济发展及对布病重视程度等诸多因素都有很大关系。全国布病疫情持续上升的原因最主要的是传染源的持续存在,发现的病畜由于没有补偿经费或标准低而不能处理,并且畜牧业的快速发展使牲畜交易频繁,流动性大,易造成传染源的播散。同时农牧民的科学饲养意识淡薄,人畜间布病防治工作滞后等因素均有一定影响;职业人群调查范围的扩大和监测数量的增加也可以使报告病例增多。

全国布病疫情增加显著,尽管2015年后发病数开始下降,但是发病率仍然处在高位,尤其在我国南方大部分地区越来越多的县(区)出现布病疫情,海南省自2009年发现病例,几乎每年均有报告病例,且近年年报告达到十位数。由此提出对南方新发地区临床及疾控部门的诊断、治疗的新要求。

近年多有未直接接触家畜的学生、儿童及离退休人员发病,提示布病已经由主要的职业接触感染向非职业的食源性感染的转变,同时也表现了是由毒力较强的羊种布鲁氏菌引起的发病特点。需要引起公共卫生、宣传媒体等部门的更多关注[4]。

自2005年执行《全国布鲁氏菌病监测方案》,全国21个监测点血清学检测196 636人,检出阳性39 190例,阳性率为18.11%,并且确诊新发病例40 517例,反映出全国职业人群的严重感染现状。尚未了解其新发病例报告、漏报率的情况。

各监测点的血清学监测数据反映了各地的疫情状况,尤其每年的最高检测阳性的数据(表 2),如2010年扎兰屯市阳性率为71.68%[5],需要进一步深入调查感染率严重的原因,借此总结提高监测水平和为职业人群防控布病提出风险控制关键点。

由于一些监测点检验室不符合生物安全要求等因素,影响了多数监测点开展布病病原学工作。每年只有几个监测点开展病原学监测工作,但仍然检出164株菌,结合各省送检菌株,在全部276株菌中,羊种布鲁氏菌占74%,还有16%菌株待鉴定,充分说明引起我国布病疫情的优势菌株是羊种布鲁氏菌,进一步说明有效控制羊的布病会显著降低人布病的发病风险。

2005-2016年共发生1 601起暴发疫情,当地疾控部门及时采取了有效措施,如果能选择性报告暴发点的后续调查处置,则可能更好发掘发病特点了解疫情趋势,进而发现疫情新的走向,为布病防控提供更多信息。

布病为动物源性传染病,监测点所在地畜牧部门每年都对羊和牛做大量的检测,结果表明其阳性率和阳性动物种类变化不明显,与人的报告发病数趋势不同,提出了了解家畜样本来源代表性的需求。家畜的布鲁氏菌病相邻省疫区关联性很强[6],如果监测工作能有所体现,将会进一步增加畜间布病监测的价值。

注:原始报告未包含中国香港、澳门和台湾地区。

志谢: 向中国疾病预防控制中心传染病预防控制所卢珊处长、赵红庆副处长和宋蕊老师提供资料表示感谢!作者贡献:

ORCID:0000-0001-7132-983X

崔步云:查阅文献,起草文章

姜海:审阅文章

| [1] |

崔步云. 中国布鲁氏菌病疫情监测与控制[J]. 疾病监测, 2007, 22(10): 649-651. Cui BY. Epidemic surveilance and control of brucellosis in China[J]. Dis Surveill, 2007, 22(10): 649-651. DOI:10.3784/j.issn.1003-9961.2007.10.001 |

| [2] |

赵永利, 王大力, 冮森林. 2005-2006年布氏菌病全国监测报告[J]. 中国地方病防治杂志, 2008, 23(1): 38-40. Zhao YL, Wang DL, Gang SL. Surveillance report of brucellosis in China, 2005-2006[J]. Chin J Ctrl Endem Dis, 2008, 23(1): 38-40. DOI:10.3969/j.issn.1001-1889.2008.01.013 |

| [3] |

王大力, 李铁锋, 王季秋, 等. 2009年全国布鲁氏菌病监测结果分析[J]. 中国地方病防治杂志, 2010, 25(6): 419-421. Wang DL, Li TF, Wang JQ, et al. Analysis on surveillance results of brucellosis in China, 2009[J]. Chin J Ctrl Endem Dis, 2010, 25(6): 419-421. |

| [4] |

李铁锋, 刘凤岐, 王赢, 等. 2011年全国布鲁杆菌病监测结果分析[J]. 中国地方病防治杂志, 2013, 28(1): 46-47. Li TF, Liu FQ, Wang Y, et al. Analysis on surveillance results of brucellosis in China, 2011[J]. Chin J Ctrl Endem Dis, 2013, 28(1): 46-47. |

| [5] |

王大力, 李铁锋, 刘凤岐, 等. 全国2010年布鲁杆菌病监测结果分析[J]. 中国地方病防治杂志, 2011, 26(4): 256-258. Wang DL, Li TF, Liu FQ, et al. Analysis on surveillance results of brucellosis in China, 2010[J]. Chin J Ctrl Endem Dis, 2011, 26(4): 256-258. |

| [6] |

崔步云. 中国布鲁菌病流行状况及防治对策[J]. 中华预防医学, 2014, 48(12): 1035-1038. Cui BY. Brucellosis epidemics and countermeasures in China[J]. Chin J Prev Med, 2014, 48(12): 1035-1038. DOI:10.3760/cma.j.issn.0253-9624.2014.12.003 |

2018, Vol. 33

2018, Vol. 33